猫を健康的に太らせたい!適切なフードと体重管理の完全ガイド

愛猫が痩せすぎている、もう少し体重を増やしてあげたい――そんな悩みを抱えている飼い主さんは少なくありません。猫の健康的な体重管理は、長生きしてもらうために非常に重要です。この記事では、猫を安全に太らせるための方法、おすすめのフード、そして何より大切な痩せている原因の特定方法について、詳しく解説します。

愛猫は本当に痩せている?体型の判断方法

まず、あなたの愛猫が本当に痩せているのかを正確に判断することが重要です。猫の適正体重は品種や骨格によって異なるため、単純に体重の数字だけで判断することはできません。

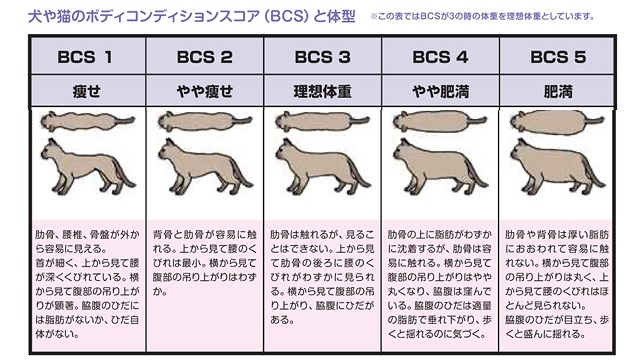

ボディコンディションスコア(BCS)で確認

獣医師が使用する「ボディコンディションスコア」は、猫の体型を5段階または9段階で評価する方法です。ここでは5段階評価を紹介します。

https://nyanpedia.com/bcs/ より引用

BCS 1(痩せすぎ)

- 肋骨、背骨、骨盤が明確に見える

- 触らなくても骨が目視できる

- 腰のくびれが極端に深い

- 腹部の脂肪がほとんどない

BCS 2(やや痩せている)

- 肋骨が簡単に触れる

- 薄い脂肪層しかない

- 上から見たときに腰のくびれがはっきり分かる

- 横から見たときに腹部の吊り上がりが顕著

BCS 3(理想的)

- 肋骨は触れるが目視では確認できない

- 適度な脂肪層がある

- 上から見たときに緩やかな腰のくびれがある

- 横から見たときに腹部が適度に引き締まっている

BCS 4(やや太っている)

- 肋骨が触りにくい

- 腰のくびれがほとんど見られない

BCS 5(肥満)

- 肋骨がまったく触れない

- 腰のくびれがない

- 腹部が垂れ下がっている

自宅でできる簡単チェック方法

愛猫の体型をチェックする際は、以下の手順で確認してみましょう。

-

肋骨チェック:猫の胸の両側を優しく触ってみてください。薄い脂肪層を通して肋骨が感じられれば正常です。肋骨が明確に触れすぎる、または目で見えてしまう場合は痩せすぎの可能性があります。

-

上から見る:猫を立たせた状態で真上から見下ろします。肩から腰にかけて緩やかなくびれがあるのが理想です。極端にくびれている、または砂時計のような形になっている場合は痩せすぎかもしれません。

-

横から見る:横から見たときに、胸から後ろ足に向かって緩やかに引き締まっているのが正常です。極端に腹部が吊り上がっている場合は注意が必要です。

-

背骨チェック:背中を優しく撫でたときに、背骨が突出して感じられる場合は痩せすぎの傾向があります。

猫が痩せていると良くないこと

猫が痩せすぎている状態は、見た目の問題だけでなく、健康上の深刻なリスクを伴います。

免疫力の低下

適切な栄養が不足すると、免疫システムが正常に機能しなくなります。その結果、感染症にかかりやすくなったり、病気からの回復が遅れたりします。特に高齢猫や子猫では、免疫力の低下が命に関わることもあります。

筋肉量の減少

痩せすぎの猫は筋肉量が不足しています。筋肉は猫の運動能力を支えるだけでなく、基礎代謝を維持するためにも重要です。筋肉量が減少すると、さらに体重が減りやすくなる悪循環に陥ります。高齢猫では、筋肉量の減少(サルコペニア)が生活の質を大きく低下させます。

肝リピドーシスのリスク

猫特有の危険な病気として「肝リピドーシス(脂肪肝)」があります。これは、猫が急激に体重を減らしたり、数日間食事をとらなかったりすると発症する可能性がある病気です。体が脂肪をエネルギー源として使おうとする際に、肝臓に過剰な脂肪が蓄積し、肝機能不全を引き起こします。特に太っていた猫が急に痩せた場合は要注意です。

体温調節の困難

脂肪層は体温を保つ断熱材の役割を果たします。痩せすぎの猫は体温調節が難しくなり、特に冬場は低体温症のリスクが高まります。また、体温を維持するためにさらに多くのエネルギーを消費するため、ますます痩せやすくなります。

臓器機能への影響

長期的な栄養不足は、心臓、腎臓、肝臓などの重要な臓器の機能低下を招きます。これらの臓器が正常に働かなくなると、さらに食欲不振や体重減少が進行し、生命を脅かす状態になることもあります。

生活の質の低下

痩せすぎの猫は元気がなく、遊ぶ意欲も低下します。毛艶も悪くなり、全体的に不健康な印象を与えます。これは猫自身にとっても、飼い主にとっても悲しい状況です。

最優先事項:動物病院での原因特定

猫が痩せている場合、自己判断でフードを変えたりサプリメントを与えたりする前に、まず動物病院で獣医師の診察を受けることが最も重要です。痩せている原因が病気である可能性があるからです。

血液検査で分かること

血液検査では、以下のような情報が得られます。

一般血球検査(CBC)

- 貧血の有無

- 白血球の異常(感染症や炎症の兆候)

- 血小板数(出血傾向の評価)

生化学検査

- 肝臓機能(ALT、AST、ALP、総ビリルビンなど)

- 腎臓機能(BUN、クレアチニン)

- 血糖値(糖尿病の可能性)

- 電解質バランス

- 総蛋白質やアルブミン(栄養状態の指標)

- 膵臓機能(膵炎の可能性)

甲状腺ホルモン検査

- 高齢猫に多い甲状腺機能亢進症の診断

- この病気は食欲があるのに痩せる典型的な症状を示します

口腔内検査の重要性

多くの飼い主さんが見落としがちなのが、口の中の問題です。猫は口内炎や歯周病があっても、痛みを隠す習性があるため、飼い主が気づきにくいのです。

口腔内の問題が引き起こす体重減少

- 歯周病:歯石や歯肉炎により食事が痛くて十分に食べられない

- 口内炎:口の中に炎症や潰瘍ができ、激しい痛みを伴う

- 歯の破折や脱落:硬いものが噛めず、食事量が減る

- 口腔内腫瘍:扁平上皮癌などの悪性腫瘍が食事を妨げる

獣医師は口腔内を詳しく検査し、必要に応じて鎮静下での歯科処置を提案します。口の問題を解決するだけで、驚くほど食欲が戻り、体重が増加することも珍しくありません。

その他の検査

血液検査や口腔内検査以外にも、以下の検査が必要になる場合があります。

- 尿検査:腎臓病や糖尿病の評価

- 便検査:寄生虫や消化器疾患の確認

- レントゲン検査:内臓の大きさや形、腫瘍の有無

- 超音波検査:内臓の詳細な評価

- 内視鏡検査:消化管の炎症や腫瘍の確認

これらの検査により、慢性腎臓病、甲状腺機能亢進症、糖尿病、炎症性腸疾患、腫瘍、寄生虫感染など、体重減少を引き起こす様々な病気を診断できます。

太らせたいときのおすすめフードと工夫

動物病院での検査を受け、深刻な病気がないことが確認されたら、適切なフードと給餌方法で健康的に体重を増やしていきましょう。

高カロリー・高タンパク質フードの選び方

痩せている猫には、効率的にエネルギーと栄養を摂取できるフードが適しています。

子猫用フード(キトンフード)の活用

子猫用フードは成猫用よりもカロリーが高く、タンパク質や脂肪が豊富です。成猫でも、体重を増やしたい場合には子猫用フードが効果的です。ただし、高齢猫の場合は腎臓への負担を考慮し、獣医師に相談してから使用してください。

高カロリー療法食

動物病院で処方される高カロリー療法食は、少量で多くのエネルギーを摂取できるよう設計されています。回復期の猫や食欲不振の猫に特におすすめです。

- ロイヤルカナン「リカバリー」

- ヒルズ「a/d」

- ヒルズ「プリスクリプション・ダイエット」高栄養食

プレミアムフードの選択

市販のフードの中でも、高品質なタンパク質源を使用し、消化吸収率が高いプレミアムフードを選びましょう。

- オリジン(Orijen)

- アカナ(ACANA)

- カナガン

- モグニャン

- ジャガー

これらのフードは肉や魚を主原料とし、猫本来の食性に合った栄養バランスになっています。

ウェットフードの活用

ウェットフード(缶詰やパウチ)は、ドライフードと比べて以下のメリットがあります。

- 嗜好性が高い:香りが強く、食欲をそそる

- 水分補給:猫は水をあまり飲まないため、食事からの水分摂取が重要

- 消化吸収が良い:柔らかく、特に高齢猫や口内に問題がある猫に適している

- カロリー密度の調整:製品によっては高カロリーのものもある

ドライフードとウェットフードを組み合わせることで、栄養バランスと食事の楽しみを両立できます。

食事の工夫とテクニック

給餌回数を増やす

1日2回ではなく、3〜4回に分けて食事を与えることで、総摂取カロリーを増やすことができます。少量ずつ頻繁に与えることで、消化器への負担も軽減されます。

フードを温める

ウェットフードを人肌程度に温めると、香りが立ち、食欲が刺激されます。電子レンジで数秒温めるか、湯煎にかけてください。ただし、熱すぎないよう注意しましょう。

トッピングで嗜好性アップ

普段のフードに以下のようなトッピングを加えると、食いつきが良くなることがあります。

- 鶏のささみ茹で:高タンパク・低脂肪で猫が大好き

- マグロやカツオの刺身(少量):特別なご褒美として

- 猫用チュール:カロリー補給と嗜好性向上

- かつお節(少量):香りで食欲増進

- 卵黄(加熱したもの):栄養価が高い

ただし、トッピングは全体の10〜20%程度に抑え、主食のバランスを崩さないよう注意してください。

食事環境の改善

- 静かな場所:騒音やストレスのない落ち着いた場所で食事を

- 複数の食器:多頭飼いの場合は各猫に専用の食器を

- 食器の高さ:首に負担がかからない高さに食器を設置

- 清潔さ:常に清潔な食器と新鮮なフードを提供

栄養補助食品の検討

高カロリーペースト

動物病院で入手できる高カロリーペーストは、少量で多くのエネルギーを補給できます。食事の前後に与えたり、おやつとして与えたりできます。

猫用ミルク

猫用のミルクは嗜好性が高く、カロリー補給にも役立ちます。ただし、通常の牛乳は猫が乳糖を消化できず下痢を起こすことがあるため、必ず猫用のものを選んでください。

プロバイオティクス

腸内環境を整えることで、栄養の吸収効率を高めることができます。消化器系に問題がある猫には特に有効です。

オメガ3脂肪酸

フィッシュオイルなどのサプリメントは、健康的な体重増加と毛艶の改善に役立ちます。

注意すべきポイント

急激な体重増加は避ける

1週間に体重の1〜2%程度の増加が理想的です。急激な体重増加は肝臓や心臓に負担をかけます。定期的に体重を測定し、記録をつけましょう。

人間の食べ物は要注意

ネギ類、チョコレート、ブドウ、アボカド、生の魚(特定の種類)など、猫にとって有毒な食材があります。また、塩分や脂肪分が多すぎる人間の食べ物は避けましょう。

運動も大切

健康的に体重を増やすには、筋肉をつけることも重要です。適度な運動(遊び)を通じて、食欲を刺激し、筋肉量を増やしましょう。

経過観察と継続的なケア

体重を増やす取り組みを始めたら、定期的に以下のチェックを行いましょう。

週1回の体重測定

同じ時間帯、同じ条件で体重を測定し、記録します。スマートフォンのアプリなどを使うと便利です。

月1回のボディコンディションチェック

前述したBCSの評価方法で、体型の変化を確認します。可能であれば写真を撮って記録しておくと、変化が分かりやすくなります。

定期的な獣医師のチェック

特に最初の数ヶ月は、月1回程度の獣医師によるチェックを受けることをおすすめします。体重の増加が順調か、健康状態に問題がないか確認してもらいましょう。

食事内容の記録

何をどれだけ食べたか、食いつきはどうだったかを記録することで、愛猫の好みや効果的な給餌方法が見えてきます。

まとめ

愛猫を健康的に太らせるためには、以下のステップが重要です。

- 客観的な評価:ボディコンディションスコアで本当に痩せているか確認

- 原因の特定:動物病院で血液検査、口腔内検査などを受ける

- 病気の治療:原因となる病気があれば、まずその治療を優先

- 適切なフード選び:高カロリー・高タンパク質のフードを選択

- 給餌の工夫:回数を増やす、温める、トッピングなど

- 継続的な観察:定期的な体重測定と獣医師のチェック

猫の体重管理は、単に太らせればいいというものではありません。健康的な体重を維持し、筋肉量を保ち、生活の質を向上させることが目標です。焦らず、愛猫のペースに合わせて、獣医師と相談しながら進めていきましょう。

愛情を持って適切なケアを続けることで、あなたの猫はきっと健康的な体型を取り戻し、元気に長生きしてくれるはずです。何か心配なことがあれば、遠慮なく動物病院に相談してください。専門家のアドバイスは、あなたと愛猫の強い味方です。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報