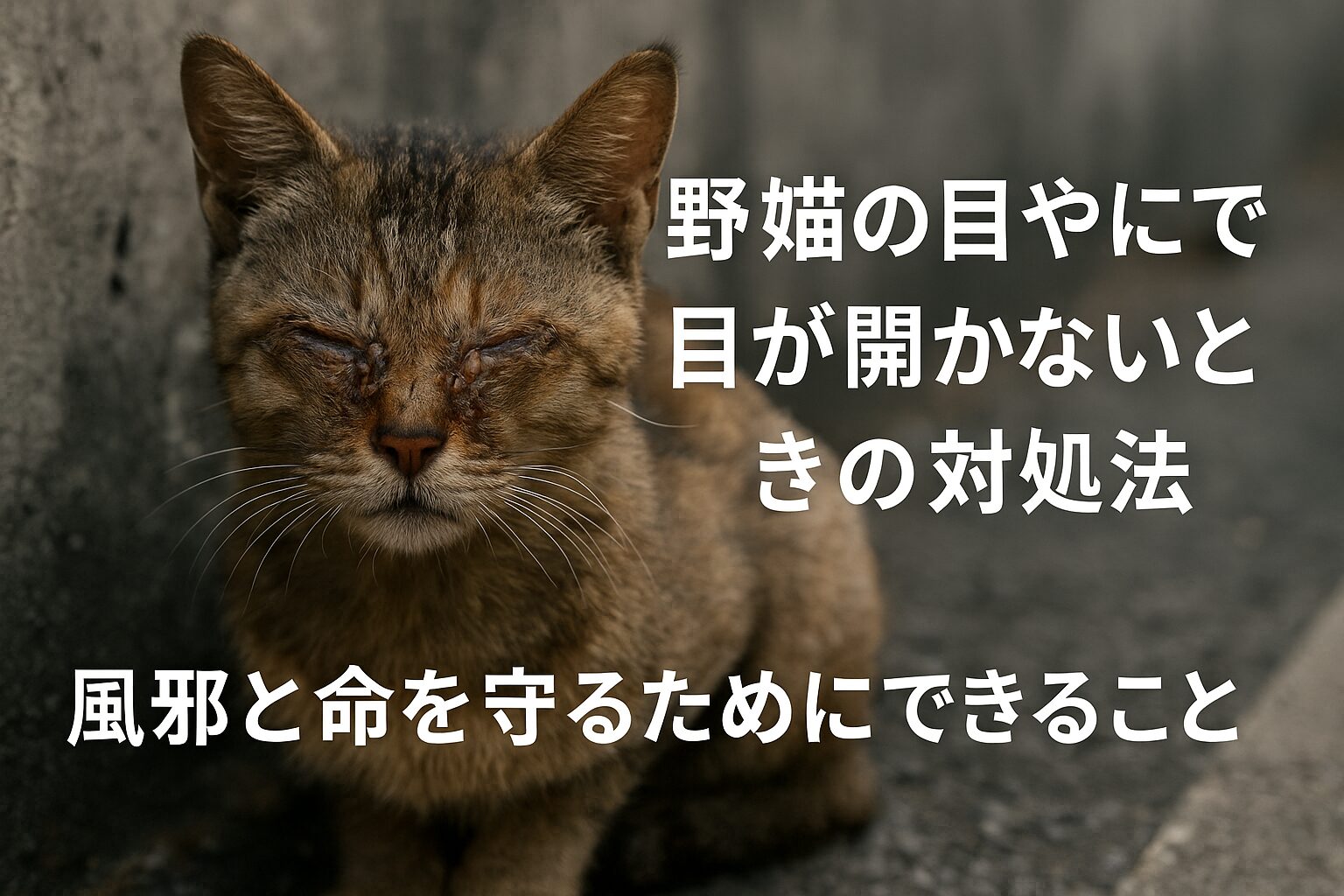

野良猫の目やにで目が開かない時の対処法と予防策

はじめに

街を歩いていると、目やにで目が開かなくなっている野良猫を見かけることがあります。「かわいそうだけど、どうしてあげればいいのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、野良猫の目やには単なる汚れではありません。多くの場合、風邪などの病気のサインであり、放置すると命に関わる深刻な状態になることもあります。この記事では、野良猫の目やにの原因から、私たち一般の人ができる具体的な対処法、そして根本的な予防策まで、詳しく解説していきます。

野良猫の目やにの原因:風邪が命取りになる理由

野良猫が風邪を引きやすい環境

野良猫は私たちが思っている以上に過酷な環境で生活しています。雨風をしのぐ場所が限られ、栄養状態も不安定です。こうした環境下では免疫力が低下し、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。

特に多いのが「猫風邪」と呼ばれる呼吸器系の感染症です。猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスなどが原因で、人間の風邪とは異なる病気ですが、症状として大量の目やにが出ることが特徴です。

なぜ目やにで目が開かなくなるのか

風邪を引いた野良猫は、目から粘り気のある黄色や緑色の目やにを大量に分泌します。この目やにが乾燥して固まると、まぶたが接着されたような状態になり、猫自身では目を開けることができなくなってしまいます。

目が開かないということは、猫にとって致命的です。視界が奪われることで餌を探すことができず、車や他の動物からの危険も察知できません。さらに、目やにを放置すると角膜に傷がつき、最悪の場合は失明に至ることもあります。

風邪が命に関わる理由

「たかが風邪」と思うかもしれませんが、野良猫にとって風邪は命取りになり得る病気です。目が開かないことで餌が取れなくなり、体力がさらに低下します。そして免疫力がますます弱まり、症状が悪化するという悪循環に陥ります。

特に子猫や高齢猫、もともと体の弱い猫は、風邪から肺炎を併発したり、脱水症状を起こしたりして、数日で命を落とすこともあります。目やにで目が開かない状態は、猫が危険な状態にあるというサインなのです。

野良猫を見かけた時の対処法

まずは猫との距離を確認する

目やにで目が開かない野良猫を見つけたら、まず確認すべきは「その猫にどれくらい近づけるか」です。猫の警戒心の度合いによって、取れる対応が変わってきます。

触れるほど近づける場合

人に慣れている猫や、体調が悪くて動けない猫の場合、ゆっくり近づけば触れることもあります。この場合は、ティッシュペーパーや柔らかい布を使って、優しく目やにを取り除いてあげましょう。

目やにの取り方の手順:

- まず猫を落ち着かせ、優しく声をかける

- ぬるま湯で湿らせたティッシュを用意する(可能であれば)

- 目の周りから優しく、少しずつ目やにをふやかすように拭く

- 無理に引っ張らず、柔らかくなった部分から取り除く

- 目が開いたら、周辺も丁寧に拭き取る

乾いたティッシュでゴシゴシこするのは絶対に避けてください。猫の目や皮膚を傷つけてしまいます。できれば少し湿らせたティッシュで、目やにをふやかすようにして取るのが理想です。

この応急処置だけでも、猫にとっては大きな助けになります。視界が戻ることで、餌を探したり危険を避けたりできるようになります。

逃げていく場合の判断

多くの野良猫は警戒心が強く、人間が近づくと逃げてしまいます。この場合、無理に追いかけて捕まえようとするのは現実的ではありません。

一般の人が野良猫を捕獲するのは非常に難しく、専門的な知識と道具が必要です。仮に運良く捕まえられたとしても、猫も人間もケガをする危険があります。また、ストレスで猫の体調がさらに悪化することもあります。

さらに重要なポイントがあります。仮に一度捕獲して目やにを取り、再び外に戻したとしても、根本的な原因である風邪が治っていなければ、すぐにまた目やにで目が塞がってしまうのです。これでは一時的な対症療法にしかなりません。

保護できない場合の選択肢:投薬という方法

捕獲も保護も難しい場合でも、諦める必要はありません。動物病院に相談するという選択肢があります。

動物病院での相談の仕方

近くの動物病院に電話をして、事情を説明してみましょう。「野良猫が目やにで目が開かない状態だが、捕獲や保護はできない。餌だけは与えられる」という状況を伝えます。

理解のある獣医師であれば、状況に応じて抗生物質や抗ウイルス薬を処方してくれることがあります。もちろん、診察なしの処方は本来の獣医療ではありませんが、野良猫の命を救うための緊急措置として対応してくれる病院もあります。

薬の飲ませ方

処方された薬は、猫の餌に混ぜて与えます。粉薬の場合はウェットフードに混ぜ込むと比較的食べてくれやすくなります。錠剤の場合は、すり潰してから混ぜるか、ちゅーるなどの嗜好性の高い食べ物に包んで与える方法もあります。

投薬のコツ:

- 猫が好む美味しい餌に混ぜる

- 薬の苦味が強い場合は、少量の餌に混ぜて先に食べさせる

- 毎日決まった時間に同じ場所で給餌する

- 継続的な観察で効果を確認する

この方法なら、捕獲せずに治療を施すことができます。ただし、薬が効いているか、症状が改善しているかを継続的に観察することが大切です。

保護という選択

もし可能であれば、保護して動物病院で適切な治療を受けさせるのが最善の方法です。目やにの原因となっている風邪をしっかり治療し、必要に応じて点眼薬や注射による治療を行います。

保護後は、自分で飼育するか、里親を探すか、地域猫として管理するかなど、その後の方針も考える必要があります。保護する前に、地域の動物愛護団体に相談してみるのも良いでしょう。

根本的な解決:外で暮らす猫を減らし、健康な環境を作る

目やにで苦しむ野良猫を一匹ずつ助けることも大切ですが、根本的な解決のためには、外で暮らす猫そのものを減らし、外にいる猫が少しでも健康に過ごせる環境を作ることが重要です。

地域猫活動への参加

地域猫活動とは、地域住民が協力して野良猫を管理し、これ以上増えないようにしながら、猫たちが健康に一代限りの生を全うできるよう見守る取り組みです。

地域猫活動の主な内容:

- TNR活動: Trap(捕獲)、Neuter(不妊手術)、Return(元の場所に戻す)の略。野良猫を捕獲して不妊・去勢手術を行い、元の場所に戻します。これ以上猫が増えることを防ぎます

- 給餌の管理: 決まった時間に決まった場所で、適切な量の餌を与えます

- トイレの設置と管理: 猫用トイレを設置し、清掃することで地域の環境を保ちます

- 健康管理: 定期的に猫たちの健康状態を確認し、必要に応じて医療措置を取ります

地域猫活動に参加することで、目やにで苦しむ猫を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。また、不妊手術により猫の数が管理されることで、過密状態による感染症の蔓延も防げます。

多くの自治体では、地域猫活動に対する助成金制度や、TNR活動のサポートを行っています。お住まいの地域の制度を確認してみましょう。

外猫ハウスの設置

外で暮らす猫たちが風邪を引く大きな原因の一つが、雨風や寒さです。簡易的な猫ハウスを設置するだけでも、猫たちの健康維持に大きく貢献できます。

効果的な外猫ハウスの条件:

- 雨風がしのげる構造

- 適度な保温性(発泡スチロールなどを利用)

- 出入り口は猫サイズで、複数あると安心

- 定期的な清掃ができる構造

- 直射日光や浸水を避けられる設置場所

市販の猫ハウスもありますが、発泡スチロールの箱やプラスチックコンテナを利用して、手作りすることも可能です。内部に古毛布や藁を敷いて、暖かく乾いた寝床を提供しましょう。

冬の寒さは特に子猫や高齢猫、病気の猫には厳しいものです。暖かい場所で休めることで体力が維持され、免疫力も保たれます。結果として、風邪を引きにくくなり、目やにの症状も減少します。

栄養満点のご飯を決まった時間に

野良猫の健康管理において、栄養状態の改善は非常に重要です。免疫力を高めることで、風邪やその他の感染症にかかりにくくなります。

給餌のポイント:

-

決まった時間に給餌する: 毎日同じ時間に餌を与えることで、猫たちの生活リズムが整い、ストレスが軽減されます

-

栄養バランスの良い餌を選ぶ: 人間の食べ残しではなく、キャットフードを与えましょう。総合栄養食と表示のあるフードが理想です

-

適切な量を管理する: 食べ残しが出ないよう、適切な量を把握します。食べ残しは衛生面でも問題になります

-

新鮮な水も一緒に: 脱水症状は免疫力を低下させます。常に新鮮な水が飲めるようにしましょう

-

給餌場所の清潔を保つ: 食器は定期的に洗浄し、給餌場所を清潔に保ちます

栄養状態が良好な猫は、病気への抵抗力が高まります。風邪を引いても軽症で済んだり、回復が早かったりします。決まった時間に栄養満点の餌を与えることは、予防医療としても非常に効果的なのです。

また、定期的に餌を与えることで、猫たちの健康状態を日々確認できるというメリットもあります。「いつもの子が来ない」「元気がない」「目やにが出ている」など、異変に早く気づくことができます。

地域全体での取り組みが重要

これらの活動は、一人で行うよりも、地域のみんなで協力して行う方が効果的です。近隣住民の理解と協力があれば、より継続的で包括的な猫の管理が可能になります。

自治会や町内会で話し合いの場を設けたり、SNSで地域の猫好きな人たちと繋がったりすることから始めてみましょう。既に活動している動物愛護団体に相談するのも良い方法です。

まとめ:一匹でも多くの猫を救うために

野良猫が目やにで目が開かない状態は、風邪による深刻な症状であり、放置すれば命に関わります。私たち一人一人ができることは限られているかもしれませんが、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生みます。

今日からできること:

- 目やにで困っている猫を見かけたら、近づける範囲で優しく拭いてあげる

- 保護が難しい場合は、動物病院に相談して投薬を試みる

- 地域猫活動について調べ、参加を検討する

- 外猫ハウスを設置して、猫たちの環境を改善する

- 決まった時間に栄養満点の餌を与えて健康管理を行う

そして最も重要なのは、外で暮らす猫を減らしていくことです。不妊・去勢手術を徹底し、新たに生まれてくる子猫を減らすこと。そして、できる限り保護して室内飼育の家庭を見つけること。

一匹の猫を救うことは、一つの命を救うことです。でも、それだけでなく、将来生まれてくるはずだった何十匹もの猫たちが、過酷な野良猫生活を送らずに済むということでもあります。

目やにで目が開かない野良猫を見かけたら、見て見ぬふりをせず、できる範囲で手を差し伸べてください。そして、根本的な解決のために、地域での取り組みに参加してみてください。

小さな優しさが、大きな変化を生み出します。すべての猫が、健康で幸せに暮らせる社会を、一緒に作っていきましょう。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報