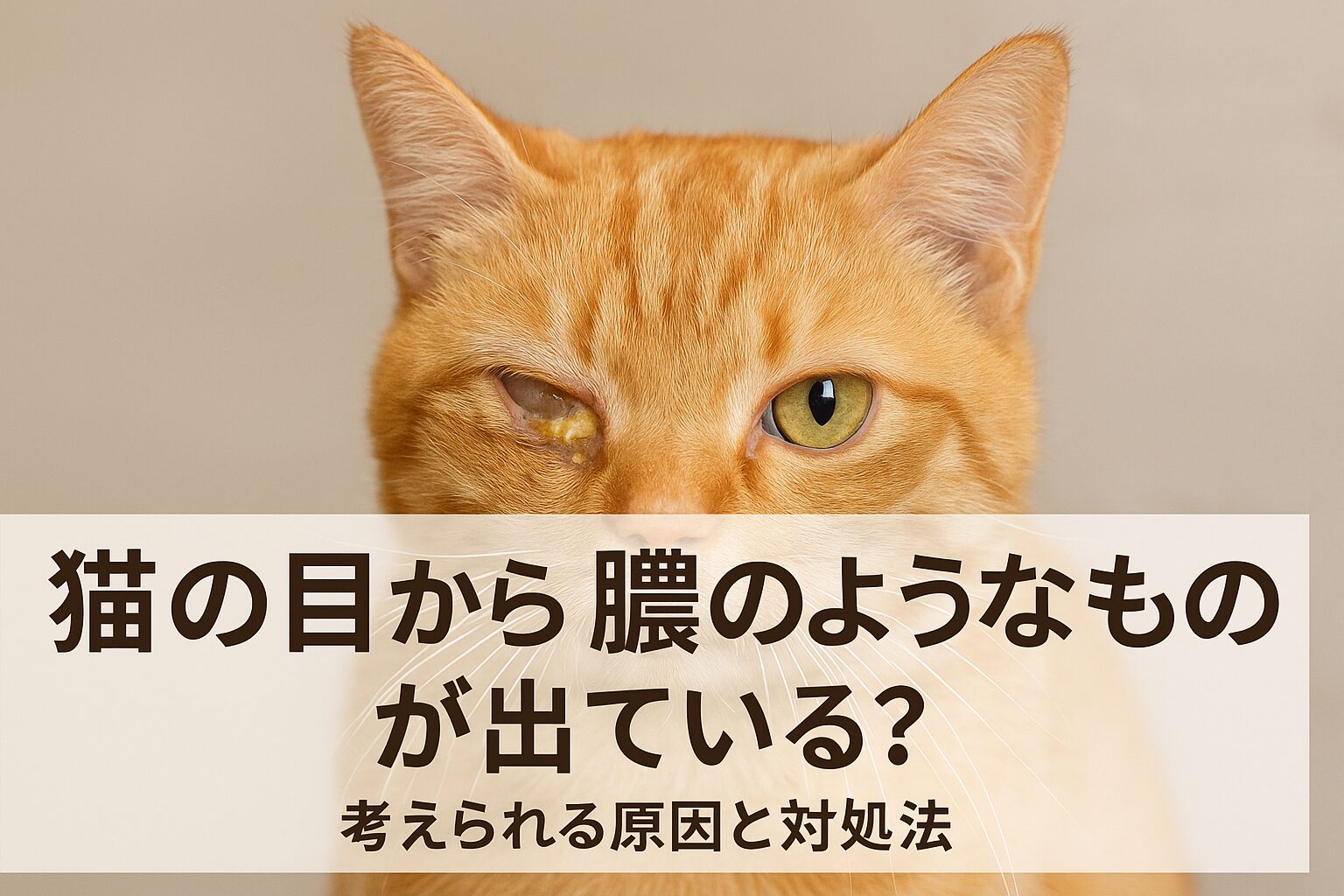

猫の目から膿のようなものが出ている!原因と正しい対処法を獣医師が解説

はじめに:愛猫の目の異変に気づいたら

朝起きて愛猫の顔を見たとき、目が開いていない、目やにで目が塞がっている、そんな経験はありませんか。よく見ると、目から黄色や緑色の膿のようなものが出ていて、心配になってしまいますよね。

猫の目から膿のようなものが出ている場合、それは単なる目やにではなく、何らかの病気のサインかもしれません。この記事では、猫の目から膿が出る原因や、飼い主としてすぐにできる応急処置、そして動物病院を受診すべき理由について詳しく解説します。

猫の目から膿が出る主な原因

1. 猫風邪(上部気道感染症)

猫の目から膿のような分泌物が出る最も多い原因は、いわゆる「猫風邪」です。猫風邪は、猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスなどのウイルス感染によって引き起こされる上部気道感染症の総称です。

猫風邪にかかると、以下のような症状が現れます。

- 目からの膿状の分泌物

- くしゃみや鼻水

- 食欲不振

- 発熱

- 元気消失

特に免疫力の低い子猫や高齢猫、ストレスを抱えている猫は、猫風邪にかかりやすい傾向があります。多頭飼育の環境では、感染が広がりやすいため注意が必要です。

2. 結膜炎

結膜炎は、まぶたの裏側や白目を覆っている結膜に炎症が起きる病気です。ウイルスや細菌の感染、アレルギー、異物の混入などが原因で発症します。

結膜炎の主な症状は以下の通りです。

- 目の充血

- 膿状の目やに

- まぶたの腫れ

- 目をこする、擦りつける仕草

- 涙が多く出る

結膜炎を放置すると、角膜炎に進行したり、慢性化して治りにくくなったりする可能性があるため、早期の治療が重要です。

3. 角膜炎・角膜潰瘍

角膜は目の表面を覆う透明な膜です。この角膜に傷がついたり、感染が起きたりすると、角膜炎や角膜潰瘍を発症します。

角膜の病気では、以下のような症状が見られます。

- 目を細める

- 光をまぶしがる

- 膿状の分泌物

- 目の表面が白く濁る

- 強い痛み

角膜潰瘍は進行すると失明の危険性もあるため、緊急性の高い病気です。目を開けられないほど痛がっている場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

4. 細菌感染(クラミジア、マイコプラズマなど)

猫の目の感染症は、ウイルスだけでなく細菌によっても引き起こされます。特にクラミジア・フェリス(猫クラミジア)やマイコプラズマによる感染では、粘性の高い膿が出ることが特徴です。

細菌性の感染症では、片目だけから始まることが多いですが、治療せずに放置すると両目に広がることもあります。

5. 鼻涙管閉塞

鼻涙管とは、目と鼻をつなぐ細い管です。この管が詰まると、涙が正常に排出されず、目やにが溜まりやすくなります。さらに細菌が繁殖して、膿状の分泌物が出ることもあります。

ペルシャやヒマラヤンなど、顔が平たい短頭種の猫は、生まれつき鼻涙管が狭いため、この問題が起きやすい傾向があります。

目が塞がっている時の応急処置

朝起きたら愛猫の目が膿で塞がって開かない状態になっていたら、まず落ち着いて以下の応急処置を行いましょう。

準備するもの

- ぬるま湯または生理食塩水

- 清潔なティッシュペーパーやコットン

- タオル(猫を包む用)

手順

-

猫を優しく保定する 猫が暴れないように、タオルで体を包むなどして、優しく固定します。無理に押さえつけると恐怖心を与えてしまうので、声をかけながら落ち着かせましょう。

-

ぬるま湯でティッシュを湿らせる 清潔なティッシュペーパーやコットンをぬるま湯で湿らせます。熱すぎたり冷たすぎたりしないよう、人肌程度の温度が理想です。

-

膿を優しく拭き取る 湿らせたティッシュで、目の周りに固まった膿を優しくふやかすように拭き取ります。決してこすらず、そっと押し当てて溶かすイメージで行いましょう。固まった膿が柔らかくなったら、目頭から目尻に向かって優しく拭き取ります。

-

目を開けられるか確認 膿を拭き取った後、猫が自然に目を開けられるようになるか確認します。無理に目を開けようとすると、炎症を起こしているまぶたを傷つける可能性があるので注意が必要です。

応急処置の注意点

この応急処置は、あくまでも一時的に目を開けやすくするためのものです。膿を拭き取っても、根本的な原因(感染症や炎症など)は解決していません。

また、まぶた自体が炎症を起こしている可能性が高く、そのまま放置するとさらに悪化する恐れがあります。応急処置をした後は、必ず動物病院を受診してください。

なぜ様子見はおすすめできないのか

「少し様子を見てから病院に行こう」と考える飼い主さんもいらっしゃいますが、猫の目の病気において様子見はおすすめできません。その理由を説明します。

1. 症状が急速に悪化する可能性がある

猫の目の感染症は、放置すると急速に悪化することがあります。特に角膜潰瘍の場合、わずか数日で穴が開いてしまうこともあり、最悪の場合は失明や眼球摘出が必要になることもあります。

2. 猫にとって非常につらい状態

目が膿で塞がっている状態は、人間で例えるなら目が開けられないほどの結膜炎を患っているようなものです。視界が遮られて不安を感じるだけでなく、痛みやかゆみで非常につらい思いをしています。

飼い主として、愛猫をこのようなつらい状態のままにしておくべきではありません。

3. 早期治療なら短期間で回復する

猫の目の感染症の多くは、適切な治療を受ければ短期間で回復します。抗生物質の点眼薬や抗ウイルス薬の投与によって、数日から1週間程度で症状が大きく改善することがほとんどです。

様子を見ている間に症状が悪化すれば、治療期間も長くなり、猫の負担も大きくなってしまいます。

4. 他の猫への感染リスク

多頭飼育の場合、感染性の病気であれば他の猫にも広がる可能性があります。早期に診断と治療を受けることで、感染拡大を防ぐことができます。

5. 別の重大な病気のサインかもしれない

目からの膿状の分泌物は、単なる感染症だけでなく、免疫不全(猫エイズや猫白血病など)の症状として現れることもあります。また、腫瘍などの病気が隠れている可能性もゼロではありません。

早期に診断を受けることで、より深刻な病気を早期発見できる可能性もあります。

動物病院での診察と治療

診察内容

動物病院では、以下のような検査や診察が行われます。

-

問診 いつから症状が出ているか、食欲や元気はあるか、他の猫との接触はあったかなど、詳しく聞かれます。

-

視診 目の状態を直接観察します。充血の程度、分泌物の量や色、まぶたの腫れなどをチェックします。

-

眼科検査

- フルオレセイン染色検査:角膜に傷がないか確認する検査

- シルマー試験:涙の量を測定する検査

- 眼圧測定:緑内障の可能性を確認

-

その他の検査 必要に応じて、ウイルス検査や細菌培養検査が行われることもあります。

主な治療法

猫の目からの膿に対する治療は、原因によって異なりますが、一般的には以下のような治療が行われます。

1. 点眼薬による治療

最も一般的な治療法です。細菌感染に対しては抗生物質の点眼薬、ウイルス感染に対しては抗ウイルス薬の点眼薬が処方されます。

点眼薬は1日3〜4回の投与が必要なことが多く、自宅での継続的なケアが重要です。多くの場合、点眼を始めると1〜2日で症状が改善し始め、猫の様子も楽になります。

2. 内服薬

症状が重い場合や、全身的な治療が必要な場合は、抗生物質や抗ウイルス薬の内服薬が処方されることもあります。

3. インターフェロン療法

猫風邪などのウイルス感染の場合、免疫力を高めるためにインターフェロンが使用されることがあります。

4. 栄養管理と看護

食欲が落ちている場合は、栄養価の高い食事や強制給餌が必要になることもあります。また、目や鼻の周りを清潔に保つケアも重要です。

治療期間と費用の目安

軽度の結膜炎であれば、5〜7日程度の治療で改善することが多いです。初診料、検査費用、薬代を含めて、5,000円〜15,000円程度が一般的な費用の目安です。

ただし、症状が重い場合や、角膜潰瘍などの合併症がある場合は、治療期間が長くなり、費用も高くなることがあります。

自宅でのケア方法

動物病院で処方された薬を使った自宅でのケアも、治療の重要な部分です。

点眼薬の正しい使い方

- 手を清潔に洗う

- 猫を優しく保定する(タオルで包むと良い)

- 片手で猫の頭を固定し、もう片方の手で点眼薬を持つ

- 猫の視界に入らないよう、後ろ側から点眼薬を近づける

- 目の中心に薬液を1滴落とす

- まばたきをさせて薬を広げる

点眼後は、猫が目をこすらないように注意しましょう。どうしてもこすってしまう場合は、エリザベスカラーの装着を検討してください。

目の周りの清潔を保つ

1日2〜3回、ぬるま湯で湿らせたティッシュやコットンで、目の周りの分泌物を優しく拭き取りましょう。清潔に保つことで、二次感染を防ぎ、治癒を促進できます。

環境を整える

- 室温を適切に保ち、寒暖差を避ける

- 加湿器で湿度を保つ(特に冬場)

- ストレスを減らす静かな環境を提供する

- 栄養価の高い食事を与える

- 十分な水分補給ができるようにする

予防のためにできること

猫の目の病気を完全に防ぐことは難しいですが、以下の対策でリスクを減らすことができます。

1. ワクチン接種

猫風邪の原因となるヘルペスウイルスやカリシウイルスに対するワクチンがあります。定期的なワクチン接種で、重症化のリスクを下げることができます。

2. ストレス管理

ストレスは免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなります。引っ越しや新しいペットの導入など、大きな環境変化がある時は特に注意が必要です。

3. 定期的な健康チェック

毎日、愛猫の目の状態をチェックする習慣をつけましょう。異常に早く気づくことで、早期治療につなげられます。

4. 室内飼育

野良猫との接触を避けるため、完全室内飼育を推奨します。外に出ると、感染症のリスクが大きく高まります。

5. 多頭飼育での注意

新しい猫を迎える時は、必ず隔離期間を設けて健康状態を確認しましょう。また、食器やトイレは個別に用意すると感染リスクが下がります。

自然治癒力を過信しないで

「猫は強いから、自然に治るだろう」と考える飼い主さんもいますが、これは危険な考え方です。

確かに猫は野生の本能から、病気を隠そうとする傾向があります。しかし、それは「病気ではない」という意味ではありません。むしろ、症状を隠すことで、飼い主が気づかないうちに病気が進行してしまうリスクがあります。

特に目の病気は、放置すると以下のようなリスクがあります。

- 視力の低下や失明

- 慢性化して治りにくくなる

- 眼球摘出が必要になる

- 全身状態の悪化

- 生活の質(QOL)の大幅な低下

自然治癒力に頼るのではなく、獣医療の力を借りることで、愛猫を早く症状から回復させ、つらい思いをさせない——それが飼い主としての大切な責任です。

現代の獣医療では、多くの目の病気が適切な点眼薬や内服薬で速やかに改善します。わずか数日の治療で、愛猫が快適に過ごせるようになるのです。

こんな症状があったらすぐに病院へ

以下のような症状が見られる場合は、特に緊急性が高いため、すぐに動物病院を受診してください。

- 目を開けられないほど痛がっている

- 目の表面が白く濁っている

- 目が飛び出している(眼球突出)

- 片目だけ瞳孔の大きさが違う

- 目を触られることを極度に嫌がる

- 食欲が全くない

- ぐったりして動かない

- 呼吸が苦しそう

これらは重篤な病気のサインかもしれません。夜間や休日であっても、救急動物病院を受診することを検討してください。

まとめ:早期受診が愛猫を守る

猫の目から膿のようなものが出ている場合、多くは猫風邪や結膜炎などの感染症が原因です。膿を優しく濡れティッシュで拭き取れば一時的に目は開きますが、まぶたが炎症を起こしている可能性が高く、根本的な解決にはなりません。

様子見はおすすめできません。なぜなら、症状が悪化するリスクがあり、猫にとって非常につらい状態が続くからです。

幸いなことに、猫の目の感染症の多くは、点眼薬などの適切な治療ですぐに回復します。自然治癒力を過信せず、早期に動物病院を受診することで、愛猫を症状から早く回復させ、つらい思いをさせない——これが飼い主としての大切な務めです。

愛猫の目に異変を感じたら、迷わず動物病院に相談しましょう。早期発見・早期治療が、愛猫の健康と幸せを守る最善の方法です。

【重要】この記事は情報提供を目的としています。愛猫の健康状態について心配なことがあれば、必ず獣医師に相談してください。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報