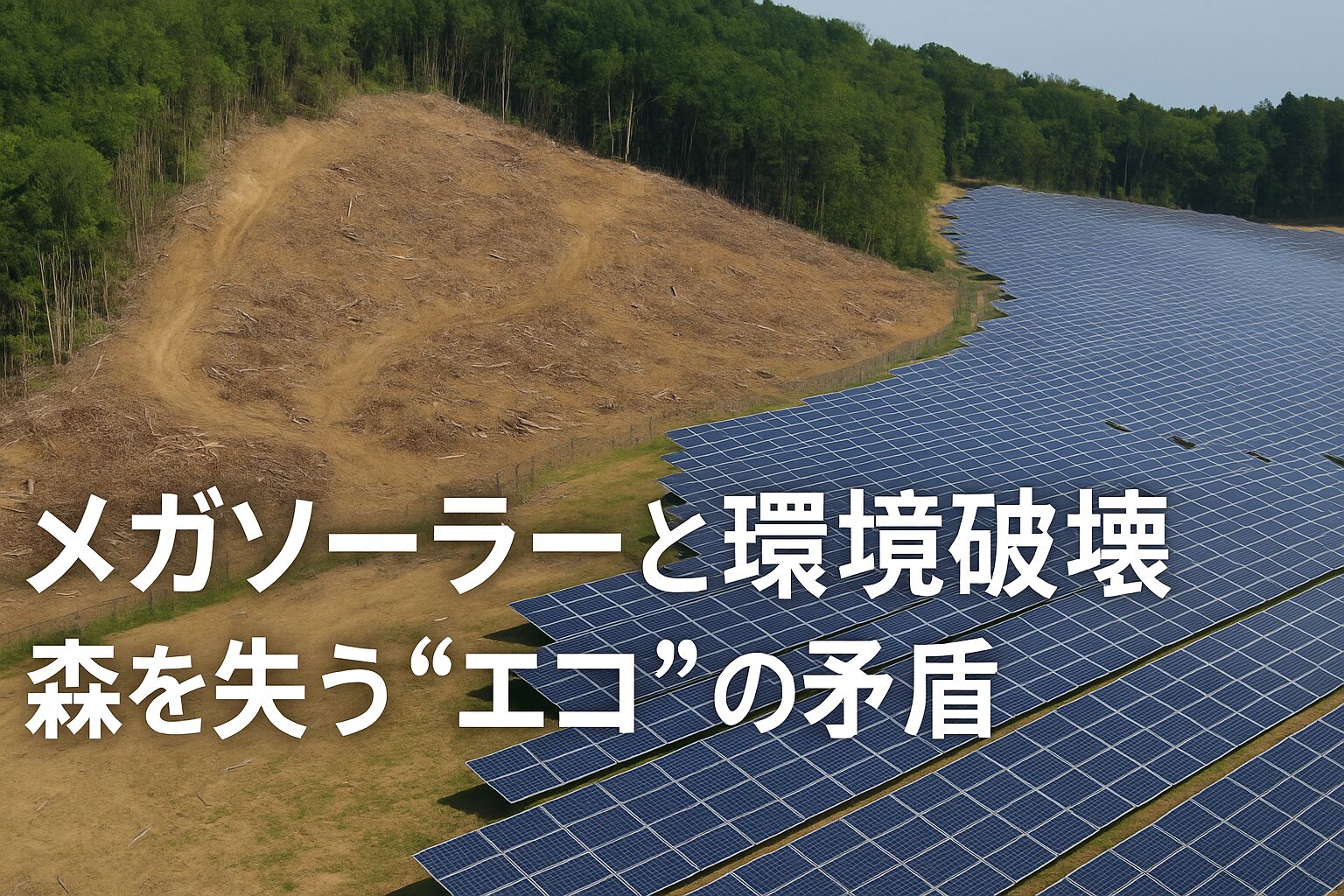

メガソーラーと環境破壊:再生可能エネルギーの光と影

はじめに:クリーンエネルギーのジレンマ

脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電は重要な役割を担うと期待されています。しかし、大規模太陽光発電所、いわゆる「メガソーラー」の建設を巡り、全国各地で環境破壊を懸念する声が高まっています。本来、環境に優しいはずの再生可能エネルギーが、なぜ環境破壊の元凶として問題視されるのでしょうか。

この記事では、メガソーラー建設に伴う環境問題の実態、具体的な事例、そして政府の規制強化の動きについて詳しく解説します。

メガソーラーとは何か

メガソーラーとは、出力1メガワット(1,000キロワット)以上の大規模太陽光発電所を指します。広大な土地に数万枚もの太陽光パネルを設置し、大量の電力を生み出すことができます。

2012年に固定価格買取制度(FIT)が導入されて以降、メガソーラーの建設は全国で急速に拡大しました。当初は高い買取価格が設定されていたため、多くの事業者が参入し、投資対象としても注目を集めました。

森林伐採による深刻な環境リスク

1. 土砂災害の危険性増大

メガソーラー建設のために森林を大規模に伐採すると、樹木の根による土壌保持機能が失われます。その結果、集中豪雨時に土砂崩れや土石流が発生しやすくなります。

実際に、静岡県伊東市では大規模なメガソーラー建設計画に対し、住民から土砂災害への強い懸念が示されました。山林を削って造成された斜面は、台風や梅雨時の大雨で崩壊する危険性が指摘されています。

2. 水源への悪影響

森林は「緑のダム」とも呼ばれ、雨水を地中に蓄え、徐々に河川に供給する重要な役割を果たしています。森林を伐採してメガソーラーを建設すると、この水源涵養機能が大幅に低下します。

結果として、大雨時には急激な出水による洪水リスクが高まり、渇水期には水不足に陥る可能性があります。特に水源地域でのメガソーラー建設は、下流域の水資源に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

3. 生態系の破壊

森林は多様な動植物の生息地です。メガソーラー建設のための森林伐採は、そこに暮らす動物たちの住処を奪います。

鳥類、哺乳類、両生類、昆虫類など、様々な生物が生息環境を失い、地域の生物多様性が大きく損なわれます。特に希少種の生息地が開発されると、種の保存に深刻な影響が出る可能性があります。

4. 景観の破壊

日本の美しい山林風景が、一面の太陽光パネルに覆われることで、景観が大きく変貌します。観光資源の価値低下や、地域住民の生活環境への影響も無視できません。

5. 反射光による被害

太陽光パネルからの反射光が、周辺住宅に差し込み、まぶしさや熱で住民の生活に支障をきたす事例も報告されています。

全国で起きているメガソーラー問題の事例

静岡県伊東市:10年以上の反対運動

伊豆高原の山林約105ヘクタールに及ぶメガソーラー建設計画は、地元住民の強い反対に直面しました。住民たちは土砂災害の危険性、水源への影響、景観破壊などを理由に、10年以上にわたって反対運動を続けています。

この事例は全国的に注目され、メガソーラー開発規制の必要性を訴える象徴的なケースとなりました。

岡山県・兵庫県:山林開発と土砂災害リスク

岡山県や兵庫県でも、山林を大規模に開発するメガソーラー計画が相次ぎ、地元住民から懸念の声が上がっています。特に西日本豪雨の被災地域では、森林伐採による災害リスク増大への危機感が強まっています。

長野県:水源地域での開発問題

長野県では、水源地域でのメガソーラー建設が計画され、下流域の住民や自治体が強く反対する事態となりました。水質悪化や水量減少への懸念が指摘されています。

政府による法規制強化の動き

こうした全国各地での問題を受けて、政府はメガソーラー規制に本格的に乗り出しています。

高市首相の方針表明

高市早苗首相は自民党総裁選の出馬会場で、メガソーラーを含む再生可能エネルギー施設の適正な設置を推進するため、法規制を強化する方針を明確にしました。地域住民の理解を得ながら、環境との調和を図った開発を進める必要性が強調されています。

温対法改正による規制

2022年には地球温暖化対策推進法(温対法)が改正され、一定規模以上の太陽光発電事業について、都道府県や市町村の同意を必要とする仕組みが導入されました。これにより、地方自治体が環境保全の観点から開発を規制できる権限が強化されました。

林地開発許可制度の厳格化

森林法に基づく林地開発許可の審査も厳格化されています。防災上の安全性や環境保全への配慮が不十分な計画は、許可されにくくなっています。

エコなのか、環境破壊なのか:本質的な問い

ここで根本的な疑問が浮かび上がります。太陽光発電は本当に「エコ」なのでしょうか。

CO2削減と環境破壊のトレードオフ

太陽光発電は、稼働中にCO2を排出しないクリーンなエネルギーです。化石燃料の代替として、気候変動対策に貢献することは間違いありません。

しかし、そのために豊かな森林を破壊するのであれば、本末転倒と言わざるを得ません。森林そのものがCO2を吸収し、気候変動を緩和する重要な役割を果たしているからです。

誰がメガソーラーを求めているのか

国民の多くは、環境を破壊してまでメガソーラーを建設することを望んでいるでしょうか。実態としては、高い固定価格での買取制度を背景に、投資利益を目的とした事業者の参入が相次いだ側面があります。

再生可能エネルギーの推進は重要ですが、その方法が適切かどうか、改めて問い直す必要があります。

真に持続可能な太陽光発電のあり方

森林を守る太陽光発電なら賛成

私たちの多くは、本当の意味で環境に優しい太陽光発電には賛成です。森林を破壊せず、動物の住処を奪わず、地域社会と調和した形で進められるのであれば、太陽光発電は歓迎されるべきでしょう。

適地での開発を優先すべき

太陽光発電の設置場所として、以下のような適地を優先すべきです。

既存の建築物の屋根や屋上 住宅、工場、商業施設、公共施設など、既存建築物の屋根を活用すれば、新たな環境破壊を伴いません。都市部では膨大なポテンシャルがあります。

農地との共存(ソーラーシェアリング) 営農を続けながら太陽光発電を行うソーラーシェアリングは、農業と発電の両立を可能にします。適切に設計すれば、農作物の生育にも悪影響を与えません。

遊休地や荒廃地の活用 使われていない工業用地、廃棄物処分場跡地、塩害で農業ができなくなった土地などを活用すれば、環境への負荷を最小限に抑えられます。

ため池や湖沼での水上太陽光 水面を利用した水上太陽光発電は、土地を新たに開発する必要がなく、冷却効果により発電効率も高まります。

森林伐採を伴う開発には反対

一方で、豊かな森林を切り開き、動物の住処を奪い、土砂災害リスクを高め、水源を脅かすような開発には、明確に反対の立場を取るべきです。

環境のための発電が、環境を破壊するという矛盾を、私たちは許容すべきではありません。

今後の展望:バランスの取れたエネルギー政策へ

地域との共生が不可欠

メガソーラー開発は、地域住民の理解と合意が大前提です。住民の声を無視した強引な開発は、再生可能エネルギー全体への不信感を生み、長期的にはエネルギー転換の妨げとなります。

環境アセスメントの徹底

大規模開発には、厳格な環境影響評価を義務付け、防災面、生態系、景観、水資源など多角的な検証を行うべきです。問題がある計画は、段階で中止または大幅な見直しを求める必要があります。

FIT制度の見直し

固定価格買取制度は、再生可能エネルギー普及の原動力となりましたが、一方で不適切な開発を誘発した側面も否定できません。環境配慮を重視した制度設計への転換が求められます。

多様なエネルギー源の組み合わせ

太陽光発電だけに頼るのではなく、風力、水力、地熱、バイオマスなど、多様な再生可能エネルギーをバランスよく組み合わせることが重要です。それぞれの地域特性に応じた最適なエネルギーミックスを追求すべきでしょう。

まとめ:本当のエコを目指して

メガソーラーを巡る問題は、「環境のための開発が環境を破壊する」という現代社会の矛盾を象徴しています。

太陽光発電そのものは、気候変動対策として重要な技術です。しかし、その推進方法が間違っていれば、かえって環境を損ない、地域社会に大きな負担を強いることになります。

私たちに必要なのは、表面的な「エコ」のイメージに惑わされず、本質的に持続可能な方法を選択する賢明さです。森林を守り、生態系を保全し、地域と調和した形での再生可能エネルギー開発こそが、真に目指すべき姿です。

政府の規制強化は一歩前進ですが、それだけでは不十分です。事業者、行政、住民、そして私たち一人ひとりが、本当の意味での環境保全とエネルギー転換の両立について、真剣に考え、行動していく必要があります。

森林を破壊しない太陽光発電、動物の住処を奪わない開発――そうした原則を守りながら、持続可能な社会を実現していくことが、私たちの世代に課された責務なのです。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報