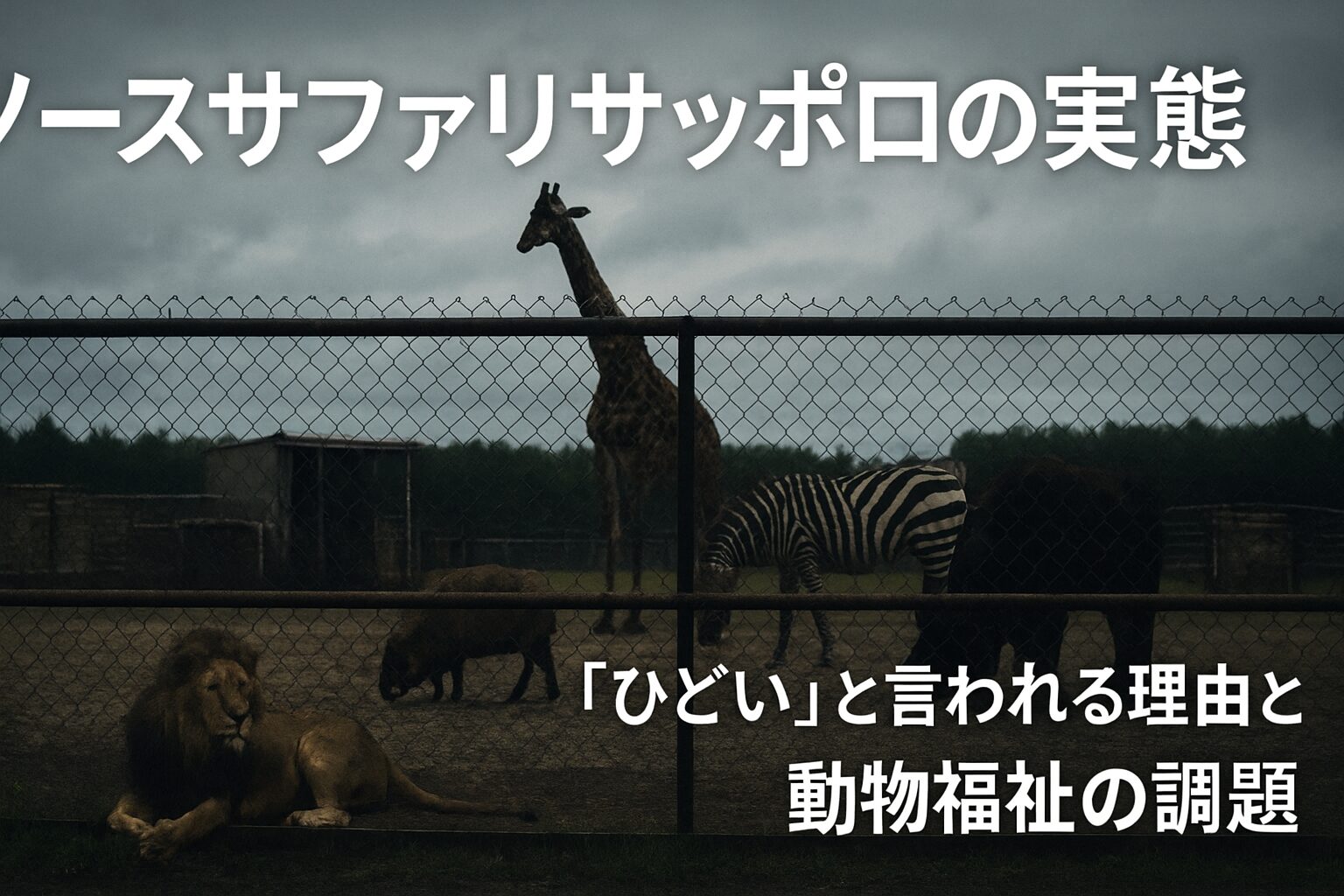

ノースサファリサッポロがひどい|動物福祉から見た問題点と私たちができること

はじめに:人気スポットの裏に潜む“ひどい”実態

北海道の人気観光地として知られる「ノースサファリサッポロ」。

触れ合える動物園として多くの観光客が訪れ、SNSでも「楽しかった」「珍しい体験ができた」と評判を集めてきました。

しかし近年、この施設の運営をめぐって「ノースサファリサッポロ ひどい」という声が相次いでいます。

違法建築や無許可営業、ずさんな管理体制、そして動物たちの悲しい事故――。

この記事では、報道などで明らかになった問題点を整理しながら、動物福祉の観点から考えるべき課題、そして私たちにできることを深く掘り下げます。

違法建築と無届け営業が明らかに

ノースサファリサッポロを運営する会社に対して、行政から度重なる指導が行われてきました。

その理由の一つが「無許可営業」や「違法建築」です。

一部の建物が建築基準法に基づく許可を得ずに建設されていたり、動物取扱業としての届け出内容に不備があったりと、運営体制に多くの問題が指摘されてきました。

さらに、安全対策が不十分な中で来園者が動物に触れ合う形式をとっており、動物だけでなく人間にとってもリスクの高い運営だったと批判されています。

こうした行為は単なる「書類ミス」ではなく、命を扱う施設としての信頼を大きく損なうものです。

キリンの死亡事故が示すずさんな管理

特に世間を震撼させたのが、キリンの死亡事故です。

報道によれば、輸送中にキリンが死亡するという痛ましい出来事があり、その原因の一端に不適切な管理や準備不足があったとされました。

キリンのような大型動物を輸送するには専門的な知識と設備が不可欠です。

高さやストレスへの配慮、輸送ルートの安全確認、そして動物の体調管理。

これらを徹底しなければ命を守ることはできません。

にもかかわらず、そうした基本的な配慮が欠けていたと報じられたことで、ノースサファリサッポロへの信頼は大きく揺らぎました。

「動物を大切にしている」と宣伝してきた施設で、命が粗末に扱われていた現実。

この事実に多くの人がショックを受け、「ひどい」という声が広がったのです。

一緒の獣舎に入れられていた動物たち

さらに問題視されたのが、異なる種類の動物を同じ獣舎に入れていたという報道です。

本来、動物園では種の特性や性格、行動パターンを考慮し、適切な飼育環境を整えるのが基本です。

たとえば、肉食動物と草食動物を同じ空間に置くなどというのは、想像するだけでも危険です。

ところがノースサファリサッポロでは、「動物の自由な共生」と称して、異種の動物を同居させていた事例が報告されました。

結果としてストレスや攻撃行動が発生する可能性があり、動物たちにとって過酷な環境だったことは想像に難くありません。

「共生」という言葉の裏で、実際には命の安全や快適さが軽視されていたのです。

“触れ合い”ビジネスの裏にある構造的な問題

ノースサファリサッポロの問題は、単なる一施設の問題ではありません。

「動物と触れ合える」「近くで見られる」ことを売りにするビジネスモデル自体に、構造的なリスクが潜んでいます。

動物に直接触れる、餌を与える、写真を撮る。

それらは一見、動物との距離を縮める体験のように思えます。

しかし、実際には動物たちにとって大きなストレスとなる行為も多く、また感染症や怪我などのリスクも伴います。

“癒し”や“感動”を提供する名目で、動物たちの犠牲の上に成り立っている商業施設が少なくないのが現実です。

“かわいそう”で終わらせないために:私たちの責任

動物たちが苦しむ施設を成り立たせているのは、結局のところ「お客さん」です。

私たちがチケットを買い、写真を撮り、SNSに投稿する。

その行動の積み重ねが、施設の収益となり、結果的にずさんな運営を支えてしまうことがあります。

つまり、私たち一人ひとりが無意識のうちに動物を苦しめる構造の一部になっているのです。

「かわいそう」で終わらせず、「どうすれば動物たちが苦しまない社会になるか」を考えること。

それが、動物福祉を高める第一歩です。

日本の動物園に求められる“動物福祉”の再定義

ヨーロッパでは、すでに「動物園=教育と保全の場」として進化しています。

広い敷地で自然に近い環境を再現し、動物たちが自らのペースで過ごせるよう工夫されています。

一方、日本では依然として「見せるための動物園」が多く、動物たちのストレスや異常行動が問題視されています。

動物福祉とは、単に餌を与えて命をつなぐことではありません。

「動物がその種らしく生きられる環境を保障すること」が本質です。

日本全体でこの意識が広がらなければ、ノースサファリサッポロのような施設の問題は繰り返されてしまいます。

行動を変えることで社会を変える

では、私たちにできることは何でしょうか。

-

動物を“道具”ではなく“命”として見る視点を持つ

-

SNSで「かわいい」だけでなく「正しい情報」を共有する

-

動物福祉に取り組む施設や団体を支援する

-

問題ある施設には行かない・お金を落とさない

これら一つひとつの行動が、確実に社会を動かします。

消費者の意識が変われば、企業のあり方も変わります。

それが最終的に、動物たちの幸せにつながるのです。

まとめ:動物の命に対して誠実である社会へ

「ノースサファリサッポロ ひどい」という声の裏には、

動物を大切に思う人々の“怒り”と“悲しみ”があります。

違法建築や無届け営業、キリンの死亡事故、異種動物の同居。

これらはすべて、「命を軽視する社会構造」の表れとも言えます。

私たち一人ひとりが、「見たい」「触りたい」という欲求の前に

「この動物は今、幸せだろうか?」と立ち止まって考えること。

その小さな意識の変化が、動物たちの未来を守る力になります。

動物が安心して生きられる社会をつくる最初の一歩は政治でも企業でもなく、

私たち消費者の選択と行動です。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報