和歌山のイルカ漁はなぜ続くのか?伝統と現代社会の狭間で考える

はじめに:なぜ今、イルカ漁について考えるのか

和歌山県太地町で行われているイルカ漁。この問題について調べている方の多くは、賛成・反対いずれかの立場から情報を求めているのではないでしょうか。私自身、イルカ漁には反対の立場です。しかし、この記事では感情的な批判ではなく、なぜこの漁が続いているのか、そして現代社会においてどう向き合うべきなのかを冷静に考えていきたいと思います。

和歌山県太地町とイルカ漁の歴史

太地町という場所

和歌山県東牟婁郡太地町は、紀伊半島の南東部に位置する人口約3,000人の小さな町です。黒潮が流れる熊野灘に面したこの地域は、古くから捕鯨の町として知られてきました。

なぜイルカ漁が始まったのか

太地町でイルカ漁が行われるようになった背景には、この地域特有の厳しい自然環境があります。山がちな地形で平地が少なく、耕作に適した土地がほとんどありませんでした。そのため、住民たちは海に食料を求めざるを得なかったのです。

イルカやクジラは、タンパク質や脂質が豊富な貴重な食料源でした。捕獲した鯨類は余すところなく利用され、肉は食料に、皮や骨は様々な道具や肥料として活用されました。これは単なる狩猟ではなく、厳しい環境を生き抜くための生活の知恵だったと言えるでしょう。

「伝統」としてのイルカ漁

太地町では、イルカ漁を400年以上続く伝統文化として位置づけています。江戸時代初期から組織的な捕鯨が行われ、その技術や知識は世代を超えて受け継がれてきました。地域の人々にとって、これは単なる漁業ではなく、アイデンティティの一部となっているのです。

イルカ漁が継続される理由

地域経済との結びつき

イルカ漁は太地町の経済を支える重要な産業の一つです。漁師だけでなく、加工業者、流通業者、そして観光業など、多くの人々の生活がこの漁業に関連しています。

人口が減少し続ける地方の小さな町にとって、雇用を生み出す産業は極めて貴重です。イルカ漁を禁止すれば、その影響は漁師だけにとどまらず、地域経済全体に波及する可能性があります。

伝統文化の継承という名目

太地町の人々は、イルカ漁を次世代に伝承したいという強い思いを持っています。これは単に経済的な理由だけではなく、先祖から受け継いだ文化を守りたいという感情的な動機も大きいでしょう。

地域の祭りや行事にも捕鯨文化が深く根付いており、それらを失うことは地域のアイデンティティを失うことにつながると考えられているのです。

法的な問題

日本の法律では、イルカ漁は合法です。水産庁が定める捕獲枠の範囲内であれば、漁業として認められています。国際的な批判はあるものの、日本国内の法制度上は何ら問題のない行為なのです。

私がイルカ漁に反対する理由

次世代は本当に継承を望んでいるのか

伝統の継承という言葉は美しく響きますが、私には一つの疑問があります。それは、「次の世代の人々は本当にこの伝統を受け継ぎたいと思っているのか」ということです。

伝統とは、強制されるものではなく、自然に受け継がれていくべきものではないでしょうか。若い世代が自らの意志でこの文化を選び取っているのか、それとも地域の期待や経済的な理由から選択肢がないだけなのか。この点について、外部の人間である私には知る術がありません。

しかし、もし若者たちが他の選択肢を持てるのであれば、彼らはどのような未来を選ぶのでしょうか。その答えこそが、この伝統の真の価値を示すものだと考えています。

現代における食料としての必要性

日本は世界でも有数の豊かな国です。全国に張り巡らされた流通網により、どこに住んでいても多様な食料を手に入れることができます。食糧難に陥る可能性は極めて低く、栄養バランスの取れた食事を摂ることも容易です。

このような時代において、わざわざイルカを食料として捕獲する必要性があるでしょうか。私にはその必然性が見出せません。

確かに、過去には生き延びるために必要不可欠な食料源でした。その歴史的事実は尊重します。しかし、社会状況が大きく変化した現代において、同じ理由で継続する正当性は薄れているのではないでしょうか。

倫理的な観点

イルカは高度な知能を持つ哺乳類です。複雑な社会構造を持ち、コミュニケーション能力も高く、自己認識さえ持っているという研究結果もあります。

もちろん、牛や豚などの家畜も知能を持つ動物です。しかし、イルカの認知能力の高さは特筆すべきものがあります。このような生き物を追い込み漁で捕獲することには、倫理的な問題があると私は考えています。

国際的な批判とイメージの問題

イルカ漁は国際的に大きな批判を受けています。映画「ザ・コーヴ」が公開されて以降、太地町のイルカ漁は世界中から注目され、非難の対象となりました。

こうした批判の中には、文化的背景を無視した一方的なものもあります。しかし、日本という国のイメージに影響を与えているのも事実です。観光立国を目指す日本にとって、これは決して無視できない問題でしょう。

地域の人々の生活をどう考えるか

イルカ漁禁止がもたらす影響

私はイルカ漁に反対ですが、一方で地域の人々の生活が漁業によって成り立っているという事実も理解しています。

もしイルカ漁が禁止されれば、漁師たちは収入源を失います。他の漁業に転換するにしても、新たな技術や設備が必要になり、簡単なことではありません。特に高齢の漁師にとっては、人生の大半を捧げてきた仕事を失うことになります。

地域経済への打撃も深刻です。すでに過疎化が進む太地町において、主要産業の一つが失われれば、さらなる人口流出を招く可能性があります。

補償の問題

イルカ漁の廃止を求めるならば、同時に漁師たちの生活を守るための具体的な補償や代替案を提示する必要があります。しかし、これは簡単な問題ではありません。

金銭的な補償だけで解決できるものではなく、新たな産業の創出や雇用の確保など、総合的な地域振興策が求められます。残念ながら、反対派の多くはこうした具体的な提案をせずに批判だけを行っているのが現状です。

文化と伝統は市場原理で淘汰されるもの

ニーズがあるものだけが残る

私は、最終的には市場原理によってこの問題は解決されると考えています。つまり、ニーズのあるものは残り、無駄だと思われる文化や伝統は自然に消えていくということです。

イルカ肉の需要が減少すれば、経済的な理由から漁は縮小していくでしょう。逆に、一定の需要が続く限り、漁業として成立し続けます。これは感情論ではなく、経済の基本原理です。

消費者の選択が未来を決める

重要なのは、私たち一人ひとりの選択です。イルカ肉を買うか買わないか、イルカショーを見に行くか行かないか。こうした日々の選択の積み重ねが、最終的には産業の存続を決定します。

私自身は、イルカ関連のビジネスに一切お金を使う気はありません。これは私の価値観に基づく選択であり、他者に強制するつもりはありません。しかし、同じように考える人が増えれば、自然とイルカ漁の経済的基盤は弱まっていくでしょう。

「伝統」という言葉の危うさ

「伝統だから守るべき」という論理には注意が必要です。すべての伝統が無条件に保護されるべきではなく、現代社会の価値観や倫理観と照らし合わせて評価される必要があります。

過去には当たり前だった多くの慣習が、時代の変化とともに姿を消してきました。それは文化の喪失というよりも、社会の進化と考えるべきでしょう。イルカ漁についても、同じ視点で考える必要があると私は思います。

イルカ漁をめぐる様々な立場

賛成派の主張

イルカ漁賛成派は主に以下のような主張をしています。

文化的価値の重要性:先祖代々受け継がれてきた伝統文化であり、地域のアイデンティティの核心である。

生活権の保護:漁師たちの生活がかかっており、外部の人間が簡単に禁止を主張すべきではない。

資源管理の適切性:科学的なデータに基づいて捕獲枠を設定しており、個体数に影響を与えるほどの乱獲ではない。

文化相対主義:イルカを食べることと牛や豚を食べることに本質的な違いはなく、欧米の価値観を押し付けるべきではない。

反対派の主張

一方、反対派の主張は次のようなものです。

動物福祉の観点:高度な知能を持つイルカを追い込み漁で捕獲することは残酷である。

現代における不必要性:食糧難の時代ならともかく、現代においてイルカを食べる必要性はない。

国際的な評判:日本のイメージを損なっており、観光や外交に悪影響を及ぼしている。

水銀汚染の問題:イルカ肉には高濃度の水銀が含まれており、健康リスクがある。

中立的な立場

両者の中間には、次のような立場もあります。

段階的縮小:急な禁止ではなく、徐々に規模を縮小していくべき。

代替産業の育成:イルカ漁に代わる新たな産業を創出し、移行期間を設けるべき。

透明性の向上:漁の実態をより透明にし、国際的な理解を得る努力をすべき。

太地町の現状と課題

観光との両立の難しさ

太地町には「くじらの博物館」があり、イルカのショーも行われています。観光資源としてのイルカと、食料資源としてのイルカ。この二つの側面をどう両立させるのかは大きな課題です。

イルカショーを見た観光客が、同じ町でイルカ漁が行われていることを知ったとき、どのような感情を抱くでしょうか。この矛盾は、外部の人間だけでなく、地域の人々自身も向き合わなければならない問題です。

若者の流出と後継者不足

太地町も他の地方と同様、若者の流出と高齢化に悩んでいます。イルカ漁の後継者も減少しており、伝統の継承という観点からも危機的な状況にあります。

これは、若い世代が必ずしもこの伝統を継ぎたいと思っていないことの証左かもしれません。経済的な理由だけでなく、価値観の変化も大きく影響しているでしょう。

地域経済の多様化の必要性

イルカ漁に依存した経済構造は、長期的には持続可能とは言えません。国際的な批判が高まり、需要が減少する中で、地域経済を支える新たな産業の創出が急務です。

例えば、海洋生態系の研究拠点としての発展、エコツーリズムの推進、海洋再生可能エネルギーの活用など、海と共生する新しい形の産業を模索する必要があるでしょう。

世界からの批判と日本の立場

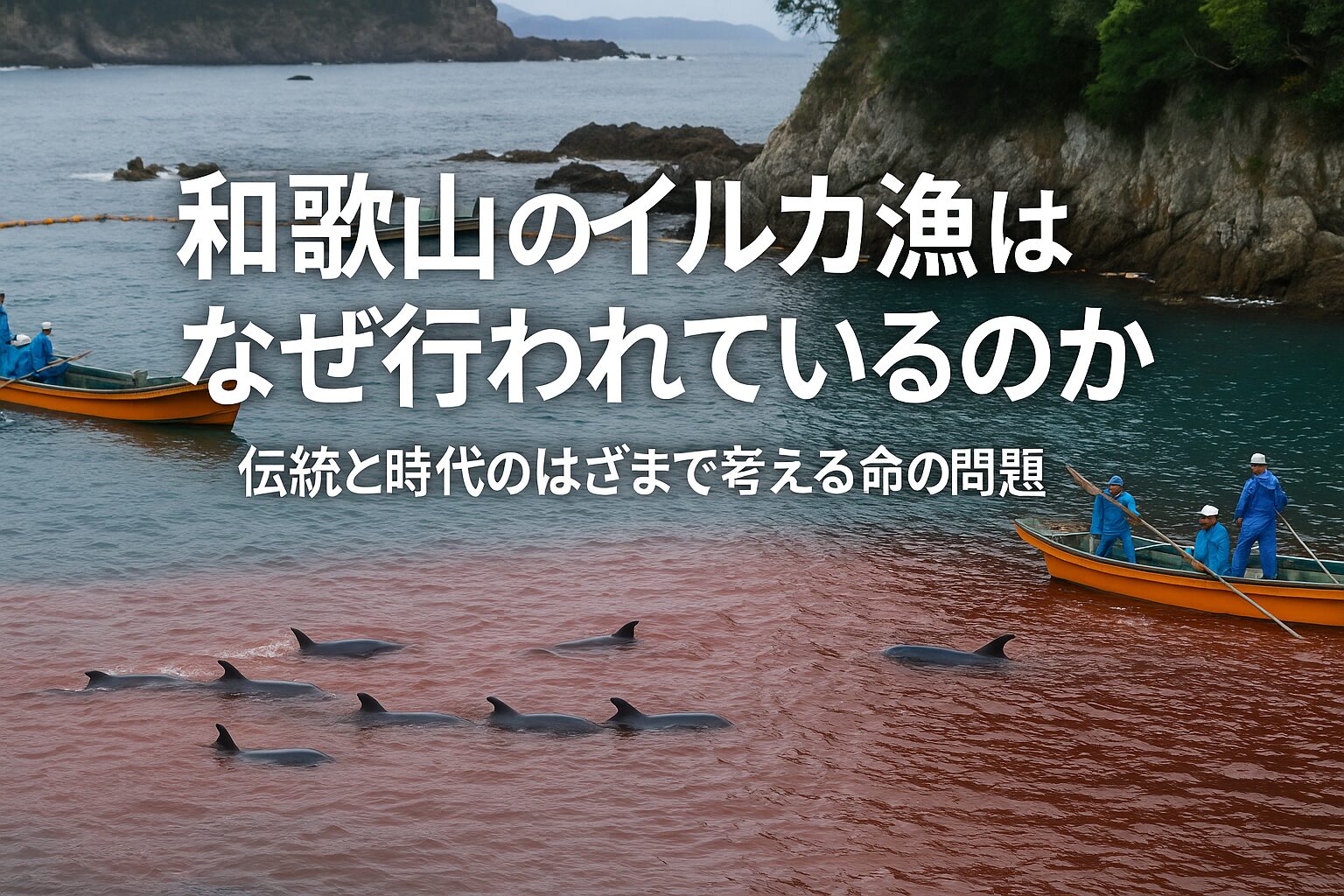

イルカ漁は、映画『ザ・コーヴ(The Cove)』によって国際的に注目されました。

この作品は太地町のイルカ漁を隠し撮りし、血に染まる海の映像を公開しました。

それ以降、和歌山県には世界中のメディアや活動家が訪れ、抗議活動を行うようになりました。

一方で日本政府は「伝統文化の尊重」「地域の自主的判断」を理由に、漁の存続を認め続けています。

国際社会の批判に対しても、「文化の押し付けだ」「日本人の食文化を理解していない」といった声が根強いのも事実です。

「文化」か「残酷」か──価値観の変化

文化とは、時代とともに変化するものです。

かつては必要だった行為も、時代が進み、価値観が変われば「もう必要ない」と判断されることがあります。

かつて日本では毛皮を着ることや、動物を見世物にするショーも当たり前でした。

しかし、動物福祉の考え方が広まり、「動物の苦しみを楽しむ文化はやめよう」という空気ができた。

イルカ漁も、同じ流れの中にあると私は思います。

「伝統だから続ける」のではなく、

「今の時代に本当に必要か」を問うべき時代に来ているのです。

私たちができること

情報を正しく知る

イルカ漁について考えるとき、感情的な反応だけでなく、事実に基づいた理解が必要です。太地町の歴史、現在の漁の実態、地域の人々の生活、そして国際的な動向。こうした情報を多角的に収集することが第一歩です。

自分の価値観を明確にする

その上で、自分自身の価値観を明確にすることが重要です。伝統文化の保護をどこまで重視するのか、動物福祉をどう考えるのか、地域経済との兼ね合いをどう判断するのか。

答えは一つではありません。しかし、自分なりの考えを持つことが、この問題について建設的に議論するための前提条件です。

消費行動で意思表示をする

最も直接的な影響力を持つのは、私たちの消費行動です。イルカ肉を買うか買わないか、イルカショーを見に行くか行かないか。こうした選択が、最終的には産業の方向性を決定します。

私は前述の通り、イルカ関連のビジネスにお金を使わないという選択をしています。これは私の価値観に基づく行動であり、誰かに押し付けるものではありません。しかし、一人ひとりがこうした選択を意識的に行うことで、社会は少しずつ変化していくのです。

建設的な対話を心がける

賛成派と反対派が感情的に対立するだけでは、何も解決しません。互いの立場を理解し、尊重しながら、建設的な対話を重ねることが必要です。

特に重要なのは、地域の人々の声に耳を傾けることです。外部から一方的に批判するのではなく、彼らが何を大切にしているのか、どのような不安を抱えているのかを理解する努力が求められます。

未来への展望

変化は避けられない

グローバル化が進む現代において、伝統文化と国際的な価値観の衝突は避けられません。イルカ漁をめぐる議論も、この大きな流れの中の一つです。

太地町のイルカ漁が今後どうなるかは、誰にも予測できません。しかし、何らかの形で変化していくことは間違いないでしょう。その変化が急激なものになるか、緩やかなものになるかは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

新しい形での文化継承

伝統を守ることと、時代に合わせて変化することは、必ずしも矛盾しません。捕鯨の歴史や技術を博物館で展示し、教育に活用することは、実際に漁を続けることとは別の形での文化継承です。

太地町が捕鯨の町としてのアイデンティティを保ちながら、新しい時代に適応していく道はあるはずです。それを見つけるのは容易ではありませんが、地域の人々と外部の人々が協力して模索していく価値のある課題でしょう。

持続可能な地域社会へ

最終的な目標は、太地町が持続可能な地域社会として発展していくことです。それがイルカ漁の継続と両立するのか、それとも新しい産業への転換を必要とするのか。

答えは太地町の人々自身が決めることです。しかし、その決定が、より多くの人々に受け入れられ、地域が長期的に繁栄していけるものであることを願っています。

まとめ:私たちの選択が未来を作る

和歌山県太地町のイルカ漁は、単純に善悪で判断できる問題ではありません。歴史的背景、地域経済、伝統文化、動物福祉、国際関係など、多くの要素が複雑に絡み合っています。

私自身はイルカ漁に反対の立場ですが、それは地域の人々を否定することではありません。彼らが直面している困難や、守りたいと思っている価値観を理解した上で、それでも現代社会において継続すべきではないと考えているのです。

特に、次世代が本当にこの伝統を継承したいと思っているのか、現代において食料としてイルカを捕獲する必要性があるのか、という点において疑問を持っています。

同時に、イルカ漁で生計を立てている人々の生活が守られなくなるという懸念も理解しています。この問題を解決するには、単なる禁止ではなく、代替案や移行支援を含めた総合的なアプローチが必要です。

しかし最終的には、ニーズのあるものは残り、無駄だと思われる文化や伝統は消えていくというのが市場経済の原理です。私たち一人ひとりの消費行動が、この問題の帰趨を決定します。

私はイルカ関連のビジネスにお金を使わないという選択をしています。これは私の価値観に基づく決定であり、他者に強制するものではありません。しかし、同じように考える人が増えれば、自然とイルカ漁の経済的基盤は変化していくでしょう。

この記事を読んでくださったあなたも、ぜひ自分なりの考えを持ってください。賛成でも反対でも、その中間でも構いません。大切なのは、事実を知り、考え、そして行動することです。

私たち一人ひとりの選択が、太地町の未来を、そして人間と動物の共生のあり方を形作っていくのです。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報