アニマルウェルフェア世界ランキング:日本の未来への道

アニマルウェルフェアとは何か

アニマルウェルフェア(Animal Welfare)とは、「動物福祉」を意味する言葉です。国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)によると、「動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的及び心的状態」と定義されています。

簡単に言えば、人間の保護・管理下にある動物が、生まれてから死ぬまでの間、ストレスや苦痛をできる限り少なくし、その動物本来の行動欲求が満たされた健康的な生活ができるようにする考え方です。

この概念は1960年代のイギリスで始まりました。家畜福祉活動家ルース・ハリソンが著書『アニマル・マシーン』で工業的畜産の虐待性を批判したことが発端となり、イギリス政府が「5つの自由」という基本原則を提唱しました。

アニマルウェルフェアの「5つの自由」

- 飢えと渇きからの自由 – 適切な栄養と清潔な水へのアクセス

- 不快からの自由 – 適切な環境(温度、湿度、明るさなど)の提供

- 痛み・負傷・病気からの自由 – 予防と迅速な治療

- 正常な行動を発現する自由 – 動物の特性に応じた飼育環境

- 恐怖と苦悩からの自由 – 心理的な苦痛を与えない環境づくり

この5つの自由は、現在も国際的なアニマルウェルフェアの基本指標として機能しています。

世界のアニマルウェルフェアランキング:何を基準にしているのか

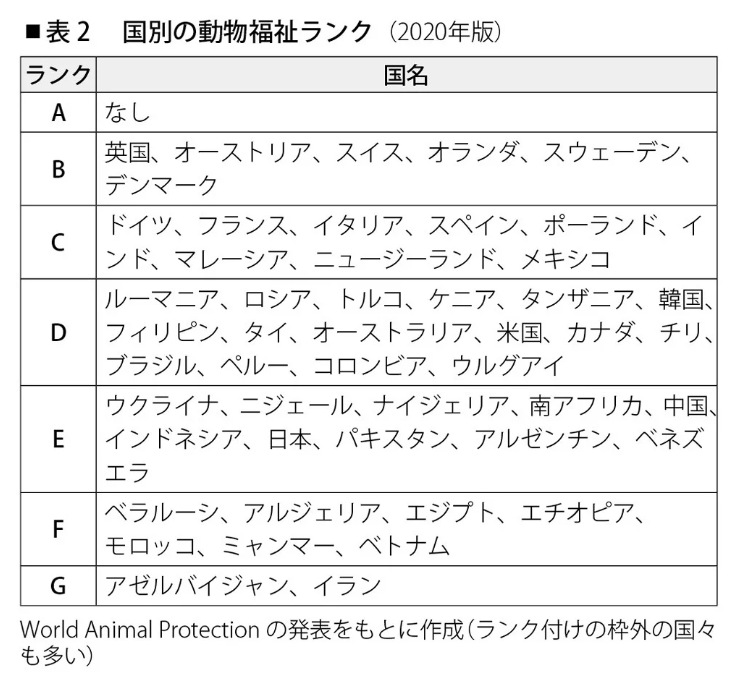

世界動物保護協会(World Animal Protection)が発表する「動物保護指数(API)」は、最も包括的なアニマルウェルフェアの国際評価です。この指標は50カ国を対象に、A~Gの7段階で評価されています。

ランキングの評価基準

動物保護指数は、各国の動物保護やアニマルウェルフェア関連の法律、政策について、以下の15項目から総合的に評価しています:

-

農用動物の保護に関する法規制

- バタリーケージ(採卵鶏用の狭いケージ)の使用禁止

- 妊娠ストール(母豚を閉じ込める檻)の禁止

- つなぎ飼いの制限

- 放し飼い・平飼いの推進度

-

動物の屠畜方法に関する規制

- 人道的な処理方法の義務化

- 不必要な苦痛の排除

-

実験動物の保護

- 代替手段の推進

- 動物実験の倫理的審査体制

-

ペット動物の保護

- 飼育環境基準

- 虐待防止法制

-

野生動物の保護と利用規制

-

法律の執行体制と罰則規定

-

政府機関の体制と予算

-

教育・啓発活動の取り組み

これらの指標を通じて、各国がどれだけ動物の福祉を法的に保護し、実際に施行しているかが測定されます。

ランキング上位国の共通点

Aランク評価国の特徴

イギリス、オーストリア、スイス、オランダ、スウェーデン、デンマークなどがAランク評価を受けています。これらの国々には明確な共通点があります。

1. 厳格な法規制の存在

上位国では、アニマルウェルフェアが単なる指針ではなく、法的拘束力を持つ規制として整備されています。

- EU(欧州連合)の取り組み: 1997年のアムステルダム条約でアニマルウェルフェアに関する法的規制を導入。2012年には、採卵鶏のバタリーケージ飼育を全面禁止しました。

- イギリスの先進性: 2006年にアニマルウェルフェア法を制定。農用動物への規定だけでなく、ペット、実験動物、野生動物まで包括的に保護しています。

2. 経済的支援制度

欧州諸国では、アニマルウェルフェアに配慮した飼育方法に転換する生産者に対し、金銭的な支援制度が整備されています。設備投資の負担を軽減することで、畜産業界全体の移行を促進しているのです。

3. 消費者意識の高さ

上位国では、消費者の動物福祉への関心が非常に高く、認証マークのある製品を積極的に選ぶ傾向があります。

- 認証制度の充実: 英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)の認証や、オランダの「ベター・レーベン」など、民間の認証制度が確立され、大手スーパーで認証製品が売り上げを伸ばしています。

- スウェーデンの事例: 消費者がバタリーケージと放牧の鶏の比較写真を見たことをきっかけに、自ら製品選択を変え、それが法規制の後押しとなりました。

4. 教育と啓発活動の充実

学校教育の段階から、動物福祉について学ぶ機会が設けられ、社会全体の倫理観が醸成されています。

5. 国際協調と情報共有

EU加盟国を中心に、アニマルウェルフェアの基準を国際的に統一しようとする動きがあり、相互に情報を共有しながら、より高い水準を目指しています。

ランキング下位国の共通点

D~Gランク評価国の特徴

日本、中国、ベトナム、エジプト、イラン、アゼルバイジャンなどが下位評価となっています。日本は畜産においては最低のGランクです。

1. 法整備の遅れ

下位国に共通するのは、アニマルウェルフェアに関する法的拘束力のある規制がほとんど存在しないことです。

- 日本の場合: 動物愛護管理法は主に愛玩動物(ペット)を対象としており、農用動物(家畜)には主要規定が適用されません。「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」は策定されていますが、法的強制力がなく、あくまで「お願い」レベルに留まっています。

2. 産業界の抵抗

コスト増を懸念する畜産業界の強い反対により、法規制が進まないという構造的問題があります。日本では2020年に、大手鶏卵会社の元代表が農林水産大臣に現金を渡し、国際基準策定を阻止しようとした汚職事件まで発生しました。

3. 認知度の低さ

下位国では、アニマルウェルフェアという概念自体が一般市民にほとんど知られていません。日本では約9割の国民が「アニマルウェルフェア」という言葉を知らないという調査結果があります。

4. 経済優先の文化

「安く、大量に、効率的に」という経済効率性が最優先され、動物の苦痛や福祉は二の次にされてきました。

5. 工業的畜産の定着

狭いケージや檻に閉じ込める集約的飼育方法が標準となっており、これを変更するための初期投資や移行期のコストが障壁となっています。

日本のアニマルウェルフェアランキング

深刻な評価:G7最下位

2020年の世界動物保護協会による動物保護指数で、日本は以下の評価を受けました:

- 総合評価: Eランク

- 畜産動物の保護に関する法規制: Gランク(最低評価)

- G7諸国の中で最下位

同じ調査では、イギリスがAランク、日本はDランク(2014年時点、その後さらに低下してEランク)と、先進国の中でも著しく低い水準であることが明らかになっています。

日本が低評価を受ける具体的理由

1. バタリーケージの大量使用

日本の採卵鶏の約95%がバタリーケージで飼育されています。これは、一羽あたりB5サイズ程度の狭いスペースで、翼を広げることも、砂浴びをすることも、巣作りをすることもできない環境です。EU諸国では2012年に全面禁止されていますが、日本では今なお主流の飼育方法です。

2. 妊娠ストールの使用

母豚を体がほとんど動けない檻に閉じ込める妊娠ストールも、日本では広く使われています。EUやオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカの一部州では禁止または段階的廃止が進んでいますが、日本では規制がありません。

3. 2020年東京オリンピックでの国際批判

東京オリンピックでは、アニマルウェルフェアの観点から国内外で抗議の声が上がりました。2012年ロンドン大会と2016年リオ大会では、バタリーケージや妊娠ストールで生産された食材の使用が禁止されていましたが、東京大会では許可されたのです。

元オリンピック選手10名が連名で、「ストレスを与えて飼育された畜産物は栄養面で偏りが生じ、選手のパフォーマンスにも悪影響がある」として、アニマルウェルフェアを考慮した食材使用を求めましたが、大会運営側は要請を受け入れませんでした。

4. 法規制の不在

日本の動物愛護管理法は、主に愛玩動物を対象としており、家畜には適用されません。また、食肉処理についても、処理場の設備基準や衛生管理は定められていますが、アニマルウェルフェアの観点からの規定はありません。

畜産以外の問題:イルカ漁と捕鯨

日本が国際的に批判されているのは、畜産分野だけではありません。イルカ漁と捕鯨も、動物福祉の観点から厳しい視線を向けられています。

イルカ漁への国際批判

和歌山県太地町で行われるイルカの追い込み漁は、2009年のドキュメンタリー映画『ザ・コーヴ』で世界的な注目を集め、以降、激しい批判の対象となっています。

批判の論点

-

非人道的な捕獲方法: イルカの群れを湾に追い込み、次々と屠殺する方法が「残虐」だと批判されています。

-

水族館への生体販売: 追い込まれたイルカの中から若い個体を選別し、世界中の水族館に販売していることが問題視されています。イルカ1頭が200万円~1000万円以上で取引され、これが漁の主要な収入源となっています。

-

家族の引き裂き: イルカは高度な社会性を持ち、母子や群れで強い絆を形成します。漁では、子育て中の群れが狙われることが多く、家族が引き裂かれる光景が批判されています。

-

JAZA(日本動物園水族館協会)の決定: 2015年、国際的圧力を受けてJAZAは加盟施設による追い込み漁からのイルカ入手を禁止しました。その結果、複数の水族館がJAZAを退会するという事態が起きました。

捕鯨問題

日本は「伝統文化」として商業捕鯨の再開を求めてきましたが、欧米では「残虐」として捕鯨禁止を訴える声が強く、長年にわたり激しい国際論争の的となっています。

動物保護の観点からは、クジラやイルカは高い知能を持ち、複雑な社会性や感情を持つ生物であるため、特別な配慮が必要だという主張があります。

失われた日本の動物観

かつての日本は動物を大切にする文化だった

実は、日本はかつて自然や動物を深く敬い、大切にする文化を持っていました。

- 「いただきます」の精神: 食事の前に手を合わせ、命をいただくことへの感謝を表す習慣

- 仏教の影響: 殺生を戒め、すべての生き物への慈悲を説く教え

- 神道の自然観: 自然や動物に神が宿るとする八百万の神の考え方

- 江戸時代の動物愛護: 徳川綱吉による「生類憐みの令」など、時代によっては極端なほどの動物保護政策が存在した

いつから変わってしまったのか

明治維新以降の急速な近代化、そして第二次世界大戦後の高度経済成長期において、日本の価値観は大きく変化しました。

変化の要因

-

西洋式工業畜産の導入: 効率と生産性を最優先する欧米の集約的畜産システムをそのまま導入しました。皮肉なことに、欧米がアニマルウェルフェアへと舵を切った後も、日本は旧態依然としたシステムを継続してしまったのです。

-

経済優先主義: 戦後の貧困からの脱却、高度経済成長への邁進の中で、「とにかく安く、大量に、効率的に」が至上命題となりました。

-

消費者の価格志向: バブル崩壊後のデフレ経済の中で、消費者は「安さ」を最優先するようになり、企業もそれに応えるために動物福祉を犠牲にしてきました。

-

情報の不足: 畜産の現場がどのような状況なのか、消費者にはほとんど知らされてきませんでした。スーパーのパック詰めされた肉や卵からは、生産過程での動物の苦痛が見えません。

日本人の動物観の矛盾

現代の日本には不思議な矛盾が存在します。

- ペットを家族同然に大切にする一方で、家畜の苦痛には無関心

- 「いただきます」と命への感謝を唱えながら、その命がどのように扱われてきたかには目を向けない

- 自然を愛し、四季の美しさを讃える文化を持ちながら、動物福祉では最低ランク

この矛盾は、情報の分断と思考の停止から生まれています。しかし今、時代は大きく変わろうとしています。

時代は変わりつつある:動物に配慮する企業の台頭

世界的な潮流

近年、アニマルウェルフェアへの配慮は、企業の社会的責任(CSR)やESG投資の重要な評価指標となっています。

スターバックス、マクドナルド、ユニリーバ、ネスレなどのグローバル企業が、次々とアニマルウェルフェア方針を発表し、ケージフリー卵への移行、妊娠ストール不使用の豚肉調達などを約束しています。

投資家も注目しています。世界の主要食品企業のアニマルウェルフェアへの取り組みについて、毎年報告書が作成され、投資判断の材料とされているのです。

日本国内でも変化の兆し

日本でも、先進的な企業が動き始めています。

アニマルウェルフェアに配慮した企業の例

- 山梨県: 日本初の「やまなしアニマルウェルフェア認証制度」を創設

- パルシステム生協: 平飼い卵の推進、「コア・フード牛」での抗生物質不使用飼育

- イオン: 平飼い卵の取り扱い拡大

- 各地の小規模生産者: 放牧飼育、自然飼育への転換

そして、アニマルウェルフェアと社会課題を結びつける革新的な商品も登場しています。

ベジニャンカレー:時代の変わり目を象徴する商品

私の会社の「ベジニャンカレー」は、保護猫活動を応援する、ヴィーガン対応のカレーです。このカレーは発売以来、ロングヒット商品となっており、私たちはこれを「時代の変わり目の証拠」だと考えています。

ベジニャンカレーが示すもの

-

動物全般への配慮: 食用動物への配慮(ヴィーガン対応)と、保護猫活動の支援を同時に実現

-

消費者の意識変化: 「美味しさ」と「倫理」を両立させた商品を求める消費者が確実に増えている

-

ビジネスとしての成立: 動物福祉に配慮した商品でも、十分にビジネスとして成立することの証明

-

社会課題解決と企業活動の融合: 利益を追求しながら、社会課題の解決にも貢献できる

このような商品が支持されているという事実は、日本の消費者の意識が確実に変化していることを示しています。もはや「安ければいい」という時代ではなく、「何を買うか」が「どのような社会を支持するか」という選択になってきているのです。

行政だけを当てにせず、私たちができることを

政府や行政の動きは遅い

日本政府は、国際的な圧力を受けて、ようやく重い腰を上げ始めました。農林水産省は「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」を開催し、2023年10月には「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等について」という文書を公開しました。

しかし、依然として法的強制力はなく、業界への「お願い」の域を出ていません。2030年までに農林水産物・食品の輸出を5兆円にするという目標があるにもかかわらず、輸出先の欧米諸国が求めるアニマルウェルフェア基準には遠く及んでいないのが現状です。

市民・消費者の力こそが社会を変える

歴史を振り返れば、多くの社会変革は、政府の指示によってではなく、市民の声と行動によって実現してきました。アニマルウェルフェアも例外ではありません。

スウェーデンでは、消費者がバタリーケージの写真を見て自ら購買行動を変えたことが、法規制への後押しとなりました。イギリスでも、市民の強い要求が厳格な動物保護法制定につながりました。

変化の主体は、私たち一人ひとりなのです。

今日から始められる10のアクション

1. 知ることから始める

- アニマルウェルフェアについて学ぶ

- 自分が食べている肉・卵・乳製品がどのように生産されているか調べる

- 畜産の実態を知るドキュメンタリーを見る

2. 消費行動を変える

- 平飼い卵を選ぶ: 多少高くても、鶏が自然な行動をとれる環境で育った卵を買う

- 放牧肉を選ぶ: ストレスの少ない環境で育った肉を選ぶ

- 認証マークを確認: アニマルウェルフェア認証を受けた商品を優先する

- 減らす選択: 動物性食品の消費量そのものを減らす(週に1日だけでもプラントベースの食事にするなど)

3. お店に働きかける

- よく行くスーパーに、平飼い卵や放牧肉の取り扱いを要望する

- レストランに、食材の調達方法を尋ねる

- アニマルウェルフェアに配慮した商品を置くよう、店舗にリクエストする

4. 周りに伝える

- 家族や友人と、アニマルウェルフェアについて話す

- SNSで情報をシェアする

- 「なぜこの商品を選ぶのか」を説明する

5. 企業を応援する

- アニマルウェルフェアに配慮した企業の商品を積極的に購入する(ベジニャンカレーのような商品を含む)

- 良い取り組みをしている企業を褒め、応援のメッセージを送る

6. 企業に要望する

- お気に入りのブランドやレストランに、アニマルウェルフェア方針の採用を求める手紙やメールを送る

- 株主の場合は、株主総会で提案する

7. 地域の農家を支援する

- 動物福祉に配慮した飼育をしている地元の生産者から直接購入する

- 農家マーケットや直売所を利用する

8. 政治家に働きかける

- 地元の国会議員や地方議員に、アニマルウェルフェア法制化を求める陳情をする

- パブリックコメントに意見を提出する

- 選挙で、動物福祉に関心のある候補者を支持する

9. NGOや市民団体を支援する

- アニマルウェルフェア向上に取り組む団体に寄付する

- ボランティアとして活動に参加する

- 署名活動に協力する

10. ビジネスで実践する

- 自分が経営者や従業員であれば、職場でアニマルウェルフェアに配慮した調達方針を提案する

- 新しい事業やサービスで、動物福祉を考慮したモデルを構築する

完璧である必要はない

大切なのは、「完璧にやらなければ意味がない」と考えないことです。

- 毎日は無理でも、週に1日だけベジタリアンの日を設ける

- すべての卵を平飼いに変えられなくても、特別な日のケーキには平飼い卵を使う

- できることから、無理なく、楽しく始める

一人ひとりの小さな選択が積み重なれば、必ず社会は変わります。

日本の未来:取り戻すべき動物への敬意

経済と倫理は両立できる

「アニマルウェルフェアに配慮すると経済的に成り立たない」という主張がありますが、これは誤りです。

欧州では、アニマルウェルフェア認証を受けた製品が大手スーパーで売り上げを伸ばし、商業的に成功しています。消費者が適正な価格を支払う意志があれば、生産者も持続可能なビジネスモデルを構築できるのです。

日本でも、私の商品のベジニャンカレーのような商品がロングヒットしていることが、その可能性を示しています。動物福祉に配慮した商品を選ぶ消費者が増えれば、企業も変わらざるを得ません。

輸出戦略としても必須

日本政府は2030年までに農林水産物の輸出を5兆円にする目標を掲げていますが、主要輸出先である欧米市場では、アニマルウェルフェアが法令順守要件となっています。

このままでは、日本の畜産物は国際市場から締め出されてしまいます。アニマルウェルフェア向上は、動物のためだけでなく、日本の畜産業の未来のためにも不可欠なのです。

本来の日本を取り戻す

アニマルウェルフェアへの取り組みは、西洋の価値観を押し付けられることではありません。むしろ、日本が本来持っていた「命への敬意」「自然との調和」という精神を、現代の形で取り戻すことなのです。

「いただきます」と唱える時、その命がどのように生き、どのように扱われてきたかを意識する。それこそが、日本の伝統的な精神に基づいた、真のアニマルウェルフェアではないでしょうか。

結論:世界最低ランクから脱却するために

日本のアニマルウェルフェアランキングは、確かに世界最低水準です。しかし、これは変えられない運命ではありません。

必要なのは、3つの変化です:

1. 意識の変化

まず、私たち一人ひとりが、アニマルウェルフェアという概念を知り、動物の苦痛について考えることから始まります。

2. 行動の変化

知識を行動に移すこと。消費者として、市民として、できることを実践すること。

3. システムの変化

個人の行動の積み重ねが、企業を動かし、やがては法制度を変えていきます。

行政の動きを待つ必要はありません。

市場経済において、最も強力な力を持っているのは消費者です。私たちが何を買うか、何を買わないか。その選択が、企業の方針を決め、産業の構造を変え、最終的には国の政策まで変えていきます。

私達の声を届けましょう。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報