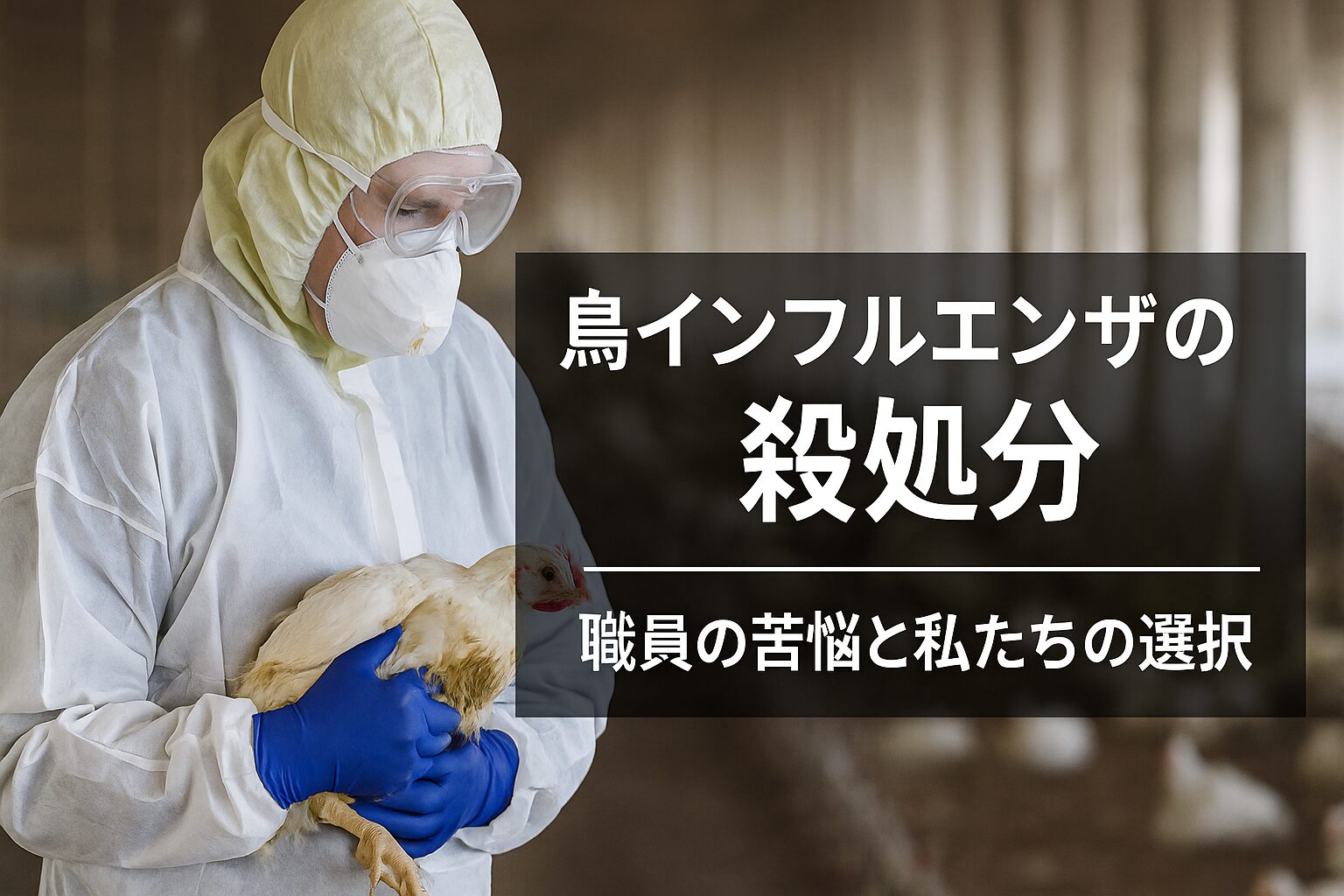

鳥インフルエンザの殺処分:現場の真実と私たちにできること

はじめに

ニュースで「鳥インフルエンザ発生、数十万羽を殺処分」という報道を目にしたことがある方は多いでしょう。しかし、その裏側で何が起きているのか、誰がどのように殺処分を行っているのか、そしてなぜこのような事態が繰り返されるのか——私たちはどれだけ知っているでしょうか。

この記事では、鳥インフルエンザの殺処分について、その理由から実際の現場の状況、そして私たち消費者ができることまでを詳しく解説します。

鳥インフルエンザが発生したら全羽殺処分にする理由

ウイルスの感染力と致死率

鳥インフルエンザ、特に高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)は、鳥類にとって非常に致死率が高く、感染力の強いウイルスです。一羽が感染すると、閉鎖された鶏舎内では瞬く間に感染が広がります。

パンデミックのリスク

さらに深刻なのは、人への感染リスクです。鳥インフルエンザウイルスは、変異を重ねることで人から人へ感染する能力を獲得する可能性があります。これが世界的なパンデミックを引き起こす恐れがあるため、発生源での徹底的な封じ込めが必要なのです。

法律による義務

日本では「家畜伝染病予防法」により、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、その農場の全ての鳥を殺処分することが義務付けられています。これは感染が確認された鳥だけでなく、同じ農場内の全ての鳥が対象となります。

感染していない健康な鳥まで殺処分される理由は、潜伏期間中の鳥がウイルスを保有している可能性があるためです。ウイルスの完全な封じ込めには、「疑わしきは全て」という原則が適用されます。

周辺農場への影響

一つの農場で発生すると、半径3km以内の農場では鶏や卵の移動が制限され、10km以内では搬出制限がかかります。地域の養鶏業全体に甚大な影響を及ぼすため、迅速な殺処分による封じ込めが求められるのです。

殺処分を担うのは誰か:保健所職員や自衛隊の現実

殺処分の担い手

鳥インフルエンザの殺処分作業を実際に行うのは、以下のような人々です。

都道府県の職員 家畜保健衛生所(家保)の獣医師や職員が中心となり、殺処分の指揮や実施を担当します。

自衛隊員 大規模な発生の場合、都道府県知事の要請により自衛隊が災害派遣として出動します。数十万羽という膨大な数の殺処分には、多くの人員が必要となるためです。

農場の従業員 自分たちが大切に育ててきた鳥を、自らの手で殺処分しなければならないケースもあります。

応援職員 他の自治体から派遣された職員や、民間の獣医師、時には地域住民がボランティアとして参加することもあります。

殺処分の方法

殺処分は主に以下の方法で行われます。

- 炭酸ガスによる処分:密閉空間に炭酸ガスを充満させ、鳥を安楽死させる

- 頸椎脱臼:小規模な場合に用いられる

- 薬物投与:獣医師による注射

その後、鳥の死体は農場内に掘った穴に埋却されるか、焼却処分されます。

作業の過酷さ

殺処分作業は想像を絶する過酷さです。

- 防護服を着て、密閉された鶏舎内での長時間作業

- 真夏でも真冬でも、昼夜を問わず続けられる作業

- 数万羽、時には数十万羽という膨大な数

- 鶏の死体を運び、埋却する重労働

- ウイルス感染のリスクを抱えながらの作業

あまりにも惨すぎる殺処分現場:PTSDになる人々

心理的負担の実態

殺処分の現場は、経験した人々に深刻な心理的影響を与えています。

農場経営者の苦悩 自分が育ててきた鳥たちが、目の前で次々と処分されていく。何年もかけて築き上げた事業が、わずか数日で崩壊する。経済的損失だけでなく、精神的なダメージは計り知れません。

作業員の心の傷 数万羽の生きた鳥を殺処分する作業は、たとえそれが公衆衛生上必要なことであっても、人間の心に深い傷を残します。実際に、殺処分作業に従事した自衛隊員や職員の中には、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を訴える人もいます。

報告されている症状

- 悪夢やフラッシュバック

- 不眠症

- 抑うつ状態

- 強い罪悪感

- 感情の麻痺

メンタルケアの不足

こうした心理的負担に対するケア体制は、まだ十分とは言えません。災害派遣として参加する自衛隊員にはある程度のケアがありますが、地方自治体の職員や農場関係者へのサポートは不十分なのが現状です。

これは自然災害なのか:私が考える「人災」としての側面

鳥インフルエンザは本当に防げない災害なのか

鳥インフルエンザの発生は、しばしば「自然災害」として語られます。しかし、本当にそうでしょうか。私は、現在の大規模な発生の多くは「人災」の側面が強いと考えています。

集約的畜産の問題点

密飼いという構造的問題 現代の養鶏業の多くは、狭い空間に数万羽、時には数十万羽の鳥を詰め込む「集約的畜産」のシステムを採用しています。

- 一つの鶏舎に何万羽もの鶏が密集

- 一羽あたりの面積は、A4用紙一枚程度

- 自然な行動がほとんど取れない環境

- ストレスによる免疫力の低下

このような環境では、一羽が感染すれば瞬く間に全体に広がります。つまり、「一箇所に集中させて飼育する」という現代畜産のシステム自体が、感染爆発を引き起こしやすい構造になっているのです。

なぜこのようなシステムが生まれたのか

生産性の追求 一箇所に多くの鳥を集めることで、管理コストや飼料コストを削減でき、効率的に生産できます。これにより、卵や鶏肉の価格を抑えることができるのです。

消費者の「安さ」への期待 スーパーで10個入り卵が300円以下で買える背景には、こうした集約的畜産があります。私たち消費者が「安い卵」を求め続けることが、結果として密飼いのシステムを支えているのです。

自然界との接点の増加

また、大規模な養鶏場が増えることで、渡り鳥などの野生動物との接点も増えています。野生の鳥が持ち込むウイルスに対して、密集した環境の家禽は非常に脆弱なのです。

海外の鳥インフルエンザ対応:各国の取り組み

ヨーロッパの事例

オランダ オランダでは2003年に大規模な鳥インフルエンザが発生し、約3,000万羽が殺処分されました。この経験から、予防的なワクチン接種プログラムや、飼育密度の規制強化が進められています。

フランス フランスでは、屋外飼育の鳥に対して、渡り鳥の飛来時期には一時的に屋内飼育を義務付けるなどの予防措置を取っています。

アメリカの対応

アメリカでは2022年から2023年にかけて史上最大規模の鳥インフルエンザが発生し、5,000万羽以上が殺処分されました。連邦政府と州政府が協力し、大規模な動員体制で対応しましたが、集約的畜産の見直しという根本的な議論は進んでいません。

アジアの事例

ベトナム ベトナムでは小規模な裏庭養鶏が多く、鳥インフルエンザの発生と封じ込めが特に困難でした。近年は、飼育方法の改善や農家への教育プログラムに力を入れています。

日本の特徴 日本は殺処分と封じ込めの速度では世界トップクラスですが、予防的な飼育環境の改善という点では、議論が十分に進んでいるとは言えません。

いまこそ考える時:畜産の在り方と消費者の役割

現在の畜産システムの限界

私たちは岐路に立っています。鳥インフルエンザの発生は年々増加傾向にあり、現在のシステムでは対処療法に終始しています。根本的な解決には、畜産の在り方そのものを見直す必要があるのではないでしょうか。

消費者として考えるべきこと

価格だけで選ばない 安い卵や鶏肉の背景には、密飼いのシステムがあります。少し価格が高くても、より良い飼育環境で育てられた製品を選ぶことが、システムを変える第一歩です。

情報を知る 自分が食べているものがどのように生産されているのか、関心を持つことが大切です。「知らない」ことは、現状を支持することと同じです。

声を上げる 消費者の意識が変われば、生産者や流通業者も変わります。SNSで情報を共有したり、企業に問い合わせたりすることも、小さいけれど確実な変化につながります。

平飼い・放し飼いという選択肢:リスクを減らせるのか

平飼い・放し飼いとは

平飼い 鶏舎の床に敷料を敷き、鶏が自由に動き回れる飼育方法です。ケージ飼いに比べて、一羽あたりの面積が広く取られています。

放し飼い 屋外にも出られる環境で飼育する方法です。鶏が土をつついたり、日光浴をしたりという自然な行動ができます。

鳥インフルエンザのリスクは?

完全には防げない 放し飼いの場合、野生の鳥との接触リスクが高まるため、必ずしも鳥インフルエンザを防げるわけではありません。実際、ヨーロッパでは放し飼いの農場でも発生が報告されています。

しかし、リスクは減らせる

-

免疫力の向上:ストレスが少ない環境で育った鶏は、免疫力が高く、感染しても重症化しにくい傾向があります。

-

飼育頭数の分散:大規模集約ではなく、小規模分散型の飼育であれば、一箇所での感染爆発のリスクが減ります。

-

早期発見:鶏の様子を細かく観察できるため、異常の早期発見につながります。

-

地域への影響軽減:発生しても被害規模が小さく、殺処分される鳥の数も少なくて済みます。

経済性との両立

平飼いや放し飼いは、ケージ飼いに比べてコストがかかります。そのため、卵や鶏肉の価格は高くなります。しかし、それは本来の適正なコストであり、消費者がそれを受け入れることが、持続可能な畜産への道なのです。

鶏のために、職員のために:消費者の選択が変える未来

三者が幸せになる道

鶏のために より良い飼育環境は、鶏本来の行動を可能にし、ストレスの少ない生活を提供します。そして、大規模な殺処分のリスクも減らせます。

殺処分に関わる人々のために 発生件数が減れば、過酷な殺処分作業に従事する人も減ります。万が一発生しても、小規模であれば心理的負担も軽減されます。

消費者自身のために 安全性の高い、より質の良い食品を手に入れることができます。そして、自分の選択が良い変化を生んでいるという実感を持てます。

具体的にできること

1. 購入時の選択

- 平飼いや放し飼いの卵を選ぶ

- 飼育方法が明記された製品を選ぶ

- 地域の小規模生産者を支援する

2. 情報を広める

- この問題について家族や友人と話す

- SNSで情報をシェアする

- 学校や地域で勉強会を開く

3. 企業や政策に働きかける

- 小売店に飼育環境の良い製品の取り扱いを要望する

- アンケートや問い合わせで消費者の声を届ける

- 動物福祉や持続可能な畜産を推進する団体を支援する

4. 食べる量を考える

- 必要以上に安く大量に消費するのではなく、適量を質の良いものでまかなう

- 食品ロスを減らす

まとめ:私たちの選択が未来を作る

鳥インフルエンザの殺処分問題は、単なる防疫の問題ではありません。それは、現代の畜産システムの構造的問題、動物福祉の問題、そして従事者の労働環境とメンタルヘルスの問題でもあります。

殺処分の現場で心を痛める職員や自衛隊員、生活の基盤を失う農家、そして何より命を奪われる何十万羽もの鳥たち。この連鎖を止めるには、システムの根本的な見直しが必要です。

そして、そのシステムを支えているのは、私たち消費者の選択です。「安さ」だけを追求する選択から、「持続可能性」「動物福祉」「従事者の健康」を含めた総合的な価値を重視する選択へ。

一人ひとりの変化は小さくても、それが集まれば大きな力になります。今日からできることを、一つずつ始めてみませんか。

私たちの選択が、鶏のため、殺処分に関わる人々のため、そして持続可能な未来のために、何ができるのかを考え続けることが大切です。明日スーパーで卵を手に取る時、その背景にある物語に思いを馳せてみてください。それが、変化の第一歩になるはずです。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報