パーム油禁止国の現状と環境破壊の深刻な実態

はじめに:パーム油をめぐる世界の動き

近年、「パーム油 禁止 国」というキーワードで検索する人が増えています。それは、パーム油の生産が引き起こす環境破壊や気候変動への懸念が、世界中で高まっているからです。実際に、複数の国々がパーム油に対して規制や条件付き禁止措置を導入し始めています。

本記事では、どの国がどのような形でパーム油を規制しているのか、そしてなぜこれほどまでにパーム油が問題視されているのかについて、詳しく解説していきます。

パーム油を規制・禁止している国々

ヨーロッパ諸国の動き

ヨーロッパでは、パーム油に対する規制が特に厳しくなっています。

フランスは、2020年にバイオ燃料としてのパーム油使用を段階的に禁止する法律を可決しました。この法律は、パーム油を「持続可能なバイオ燃料」のリストから除外するものです。フランス政府は、パーム油の生産が森林破壊を引き起こし、気候変動を悪化させていると判断したのです。

ノルウェーでは、2016年に政府が公共調達においてパーム油による森林破壊に関連する製品の購入を禁止すると宣言しました。これは世界で初めての国レベルでの取り組みとして注目を集めました。

EU(欧州連合)全体では、2019年に再生可能エネルギー指令を改正し、2030年までにバイオ燃料としてのパーム油使用を段階的に廃止することを決定しました。この決定は、パーム油の生産が「間接的土地利用変化(ILUC)」による高い温室効果ガス排出を伴うという科学的評価に基づいています。

その他の地域での規制

インドでも、一部の州でパーム油プランテーションの拡大を規制する動きが見られます。特に北東部の州では、生物多様性の保護を理由に新規のプランテーション開発を制限しています。

これらの国々は、完全な禁止ではなく条件付きでパーム油を規制しているという点が重要です。持続可能な認証を受けたパーム油であれば使用可能とする、あるいは特定の用途(バイオ燃料など)に限定して禁止するといった、段階的なアプローチが取られています。

なぜパーム油は問題視されるのか

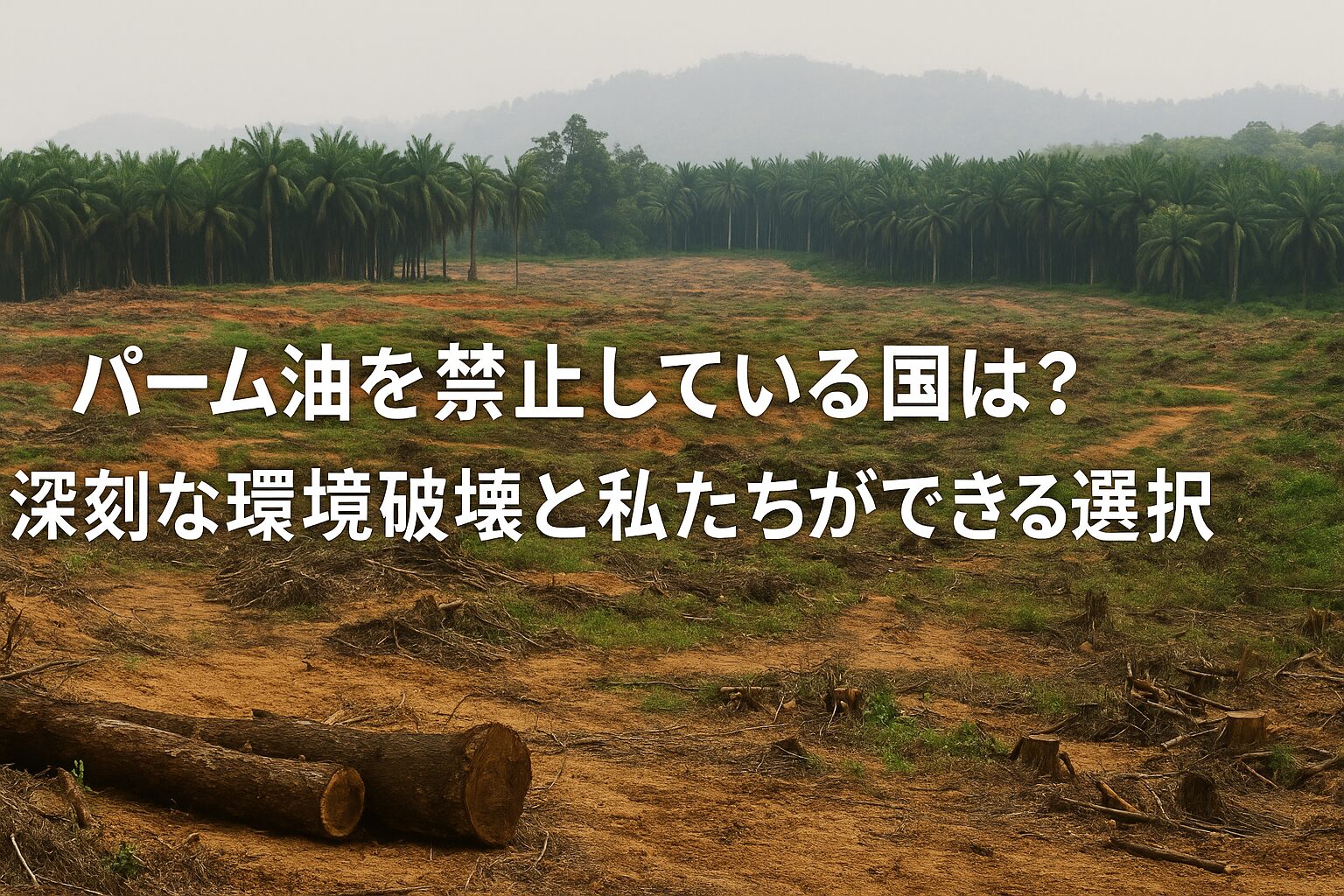

深刻な環境破壊の実態

パーム油が問題視される最大の理由は、その生産方法にあります。パーム油を生産するためのアブラヤシのプランテーションを作る際、多くの場合、熱帯雨林やジャングルが大規模に伐採されるのです。

インドネシアとマレーシアは世界のパーム油生産量の約85%を占めていますが、これらの国々では過去数十年にわたって、広大な熱帯雨林がプランテーションに転換されてきました。世界自然保護基金(WWF)の報告によれば、1990年から2010年の間に、ボルネオ島だけで約500万ヘクタールの森林が失われたとされています。これは北海道の面積の約6割に相当する広さです。

森林伐採の方法も問題です。多くの場合、火入れによる開墾が行われます。これは、伐採した樹木を燃やして土地を開くという方法で、大量の煙と温室効果ガスを発生させます。2015年にインドネシアで発生した大規模な森林火災は、主にパーム油プランテーション開発のための火入れが原因とされ、数ヶ月にわたって続き、推定で約1,750万ヘクタールが焼失しました。

生物多様性への影響

熱帯雨林は地球上で最も生物多様性が高い生態系の一つです。これらの森林が失われることで、数多くの動植物が生息地を奪われています。

特に深刻な影響を受けているのが、オランウータン、ボルネオゾウ、スマトラトラなどの絶滅危惧種です。国際自然保護連合(IUCN)によれば、ボルネオオランウータンの個体数は過去60年間で50%以上減少し、その主な原因が生息地の喪失、すなわちパーム油プランテーションの拡大だとされています。

森林が失われることで、これらの動物たちは食料と住処を失い、時にはプランテーションに侵入せざるを得なくなります。その結果、「害獣」として駆除されたり、保護施設に保護されたりするケースが後を絶ちません。

泥炭地の破壊と温室効果ガス

東南アジアの熱帯地域には、泥炭地と呼ばれる特殊な湿地帯が広がっています。泥炭地は、数千年にわたって蓄積された植物の遺骸が分解されずに堆積した土壌で、膨大な量の炭素を貯蔵しています。

パーム油プランテーション開発のために泥炭地が排水されると、酸素に触れた泥炭が分解を始め、大量の二酸化炭素が放出されます。インドネシアの泥炭地には、世界の陸上植生と土壌が貯蔵する炭素の約8%が蓄積されていると推定されており、これが大気中に放出されることの影響は計り知れません。

2015年の森林火災の際、インドネシアからの温室効果ガス排出量は一時的に日本の年間排出量を上回ったという報告もあります。これは泥炭地が燃焼したことによる影響が大きいのです。

気候変動をめぐる議論と環境保護の視点

気候変動論争の中で

現代社会では、気候変動が実際に起きているのか、その主な原因が本当に二酸化炭素なのか、さまざまな議論が交わされています。科学者の間でも意見が分かれることがあり、一般の人々にとっては何が真実なのか判断が難しい状況です。

確かに、地球の気候は長い歴史の中で自然に変動してきました。氷河期と間氷期のサイクル、太陽活動の変化、火山活動など、人間活動とは無関係な要因も気候に影響を与えています。産業革命以降の気温上昇が人為的な二酸化炭素排出によるものなのか、自然変動の範囲内なのか、その寄与度はどの程度なのかといった議論は今も続いています。

それでもジャングル破壊には反対

しかし、気候変動の原因が何であれ、どのような理由に限らず、私はジャングルを切り開くような環境破壊の方法で栽培されているパーム油は拒否したいという立場があります。

この視点は非常に重要です。なぜなら、森林破壊の問題は気候変動の議論とは独立して、それ自体が深刻な環境問題だからです。

熱帯雨林は「地球の肺」と呼ばれ、光合成によって酸素を生み出し、二酸化炭素を吸収しています。気候変動の原因論争がどのような結論に至るとしても、この機能が人類にとって重要であることは変わりません。

さらに、熱帯雨林には未発見の植物種や、将来の医薬品開発に役立つ可能性のある生物が無数に存在しています。これらの生物多様性は、一度失われたら二度と取り戻せない貴重な地球の財産です。

また、森林は土壌の浸食を防ぎ、水源を涵養し、地域の気候を安定させる役割も果たしています。森林が失われることで、洪水や干ばつのリスクが高まり、地域住民の生活基盤が脅かされます。

先住民族の権利侵害

パーム油プランテーション開発は、環境破壊だけでなく、社会的な問題も引き起こしています。

東南アジアの熱帯雨林には、何世代にもわたってその土地で暮らしてきた先住民族が多数存在します。彼らは森林から食料を得、伝統的な文化と精神性を育んできました。

しかし、パーム油プランテーション開発によって、彼らの土地が強制的に奪われるケースが後を絶ちません。土地の権利が明確に保護されていない地域では、企業が政府から許可を得るだけで、先住民族の同意なしに開発が進められることがあります。

国際的な人権団体の報告によれば、プランテーション開発に反対する住民への暴力や脅迫、不当な逮捕なども報告されています。また、プランテーションで働く労働者の労働環境も問題視されており、低賃金、長時間労働、児童労働などの事例が指摘されています。

パーム油の需要と私たちの生活

なぜパーム油がこれほど使われるのか

パーム油が世界中でこれほど大量に使用される理由は、その利便性と経済性にあります。

パーム油は常温で半固形の性質を持ち、酸化しにくく、高温に強いという特性があります。このため、加工食品、菓子、インスタント麺、マーガリン、アイスクリーム、パン、チョコレートなど、幅広い食品に使用されています。

また、食品以外でも、石鹸、シャンプー、洗剤、化粧品、ろうそく、さらにはバイオ燃料としても利用されています。私たちの日常生活において、パーム油を含む製品を一切使わずに暮らすことは、現実的にはほぼ不可能と言えるほど、広く普及しているのです。

さらに、パーム油は他の植物油と比べて単位面積あたりの収量が非常に高いという特徴があります。大豆油や菜種油と比べて、同じ量の油を生産するのに必要な土地面積は約10分の1で済むとされています。

この高い生産効率が、パーム油を安価な油として市場に供給することを可能にし、世界中での需要を支えています。世界のパーム油生産量は年間約7,000万トンを超え、植物油の中では最も生産量が多い油となっています。

代替品の課題

「それなら他の植物油に切り替えればいいのではないか」という意見もあります。しかし、この問題はそれほど単純ではありません。

もし世界中がパーム油の使用を完全に停止し、大豆油や菜種油に切り替えたとしたら、同じ量の油を生産するために現在の約10倍の土地が必要になります。これは、パーム油プランテーションによる環境破壊を他の地域に移転させるだけで、問題の根本的な解決にはならない可能性があります。

実際、南米では大豆生産のためにアマゾンの熱帯雨林が伐採されており、これも深刻な環境問題となっています。つまり、パーム油だけが特別に悪いのではなく、大規模な単一栽培農業そのものが環境に大きな負荷をかけるという構造的な問題があるのです。

持続可能なパーム油への取り組み

RSPO認証とは

こうした問題を受けて、2004年に「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」という国際的な組織が設立されました。RSPOは、環境保護団体、パーム油生産者、加工業者、小売業者、金融機関などが参加する多様なステークホルダーによって構成されています。

RSPO認証を取得するためには、以下のような基準を満たす必要があります。

- 原生林や保護価値の高い森林を新たに伐採しない

- 泥炭地を新規に開発しない

- 絶滅危惧種の生息地を保護する

- 先住民族や地域住民の土地権を尊重する

- 労働者の権利を守り、適切な労働条件を提供する

- 農薬の使用を適切に管理する

RSPO認証パーム油は、こうした基準を守って生産されたことを第三者機関が認証したものです。現在、世界のパーム油生産量の約20%がRSPO認証を取得しています。

認証制度の限界と課題

しかし、RSPO認証にも限界と課題があることを認識する必要があります。

まず、認証基準そのものが「新規の森林伐採を禁止する」ものであって、過去に伐採された土地でのプランテーション栽培は容認されています。つまり、既に失われた森林は戻ってこないのです。

また、認証の監視体制が十分でないという指摘もあります。広大なプランテーションすべてを継続的に監視することは困難であり、基準違反が見逃される可能性があります。実際、RSPO認証を取得している企業が基準違反を犯していたことが後から発覚したケースも報告されています。

さらに、小規模農家にとって認証取得のコストとプロセスが負担となっているという問題もあります。認証には審査費用がかかり、基準を満たすための設備投資や管理体制の整備も必要です。資金力のある大企業は認証を取得できても、小規模農家には難しいという不公平さが生じています。

消費者としてできること

製品表示の確認

私たち消費者にできることの第一歩は、購入する製品にパーム油が含まれているかを確認することです。

日本では、2015年から食品表示法により、植物油の原材料名の詳細表示が義務付けられました。それ以前は単に「植物油」としか表示されていなかったものが、「パーム油」「大豆油」などと具体的に記載されるようになったのです。

食品の原材料表示を見る習慣をつけることで、どの製品にパーム油が使われているかを知ることができます。ただし、「植物油脂」「ショートニング」「マーガリン」などの表記の場合、パーム油が含まれている可能性があることにも注意が必要です。

化粧品や洗剤などには、「ラウリル硫酸ナトリウム」「ステアリン酸」「グリセリン」などの成分として、パーム油由来の原料が使用されていることがあります。これらは成分表示を見ただけではパーム油由来かどうか判別が難しいのが現状です。

RSPO認証製品の選択

可能な範囲で、RSPO認証マークのついた製品を選ぶことも有効です。日本でも、一部の食品メーカーや化粧品メーカーがRSPO認証パーム油の使用を始めており、製品パッケージにその旨を表示しています。

認証製品を購入することで、持続可能な生産方法を支持するというメッセージを企業に送ることができます。消費者の需要が高まれば、より多くの企業が認証パーム油の採用を検討するようになるでしょう。

企業への働きかけ

消費者として、企業に直接意見を伝えることも重要です。多くの企業は顧客の声を重視しています。メールや問い合わせフォーム、SNSなどを通じて、パーム油の調達方針について質問したり、持続可能なパーム油への切り替えを要望したりすることができます。

実際、国際的な消費者運動によって、多くのグローバル企業がパーム油調達方針を見直すようになってきています。ネスレ、ユニリーバ、プロクター・アンド・ギャンブルなどの大手企業は、「森林破壊ゼロ」を掲げたパーム油調達方針を公表しています。

日本企業も徐々にこの流れに参加しつつあります。消費者の関心が高まることで、この動きはさらに加速するでしょう。

ライフスタイルの見直し

より根本的には、消費そのものを見直すという選択肢もあります。

加工食品への依存を減らし、素材から自分で調理する割合を増やすことで、パーム油の消費を減らすことができます。また、本当に必要なものだけを購入し、無駄な消費を避けることも、間接的に環境負荷の軽減につながります。

これは決して「原始的な生活に戻れ」という主張ではありません。便利さと環境保護のバランスを考え、自分なりの選択をしていくということです。

企業と政府の取り組み

企業の自主的取り組み

前述のように、多くのグローバル企業が持続可能なパーム油調達にコミットしています。しかし、こうした取り組みの進捗状況には企業間で大きな差があります。

環境NGOは定期的に企業のパーム油調達方針を評価したレポートを公表しています。これらのレポートは、どの企業が実際に行動を起こしているのか、どの企業が言葉だけで実行が伴っていないのかを明らかにします。

消費者としては、こうした情報を参考にして、より責任ある企業の製品を選ぶことができます。

日本政府の対応

日本政府は、2020年に「持続可能なパーム油調達に関する指針」を策定しました。この指針では、企業に対してパーム油のサプライチェーンの透明性を高め、持続可能な調達を進めることを推奨しています。

ただし、これはあくまで任意の指針であり、法的な強制力はありません。ヨーロッパ諸国のような法的規制と比べると、日本の取り組みはまだ緩やかと言えるでしょう。

今後、日本でも消費者や環境団体からの圧力が高まれば、より厳格な規制が導入される可能性があります。

生産国における改革の動き

生産国側でも、徐々に改革の動きが見られます。

インドネシア政府は、新規プランテーション開発のモラトリアム(一時停止)を断続的に実施してきました。また、違法な森林伐採や火入れに対する取り締まりも強化されつつあります。

マレーシアでは、独自の持続可能性認証制度「MSPO(Malaysian Sustainable Palm Oil)」を立ち上げ、国内のすべてのパーム油生産を認証対象とする方針を打ち出しています。

しかし、これらの取り組みが実際にどれだけ効果を上げているかについては、継続的な監視と評価が必要です。経済発展と環境保護のバランスを取ることは容易ではなく、生産国の努力だけでは限界があります。国際的な協力と支援が不可欠です。

パーム油問題から学ぶべきこと

グローバル化した経済の影響

パーム油問題は、グローバル化した現代経済の縮図とも言えます。

私たち先進国の消費者が安価で便利な製品を求めることで、遠く離れた熱帯地域の環境破壊が進んでいます。しかし、その製品を手にする時、私たちはそのつながりをほとんど意識していません。

サプライチェーンが複雑化し、原材料の生産地と消費地が地理的に離れることで、環境や社会への影響が「見えにくく」なっているのです。

この問題を解決するには、サプライチェーンの透明性を高め、消費者が十分な情報に基づいて選択できるようにすることが重要です。

持続可能な開発とは

パーム油問題は、「持続可能な開発」の難しさも浮き彫りにしています。

パーム油産業は、インドネシアやマレーシアにとって重要な経済的収入源であり、数百万人の雇用を支えています。これらの国々の人々も、より豊かな生活を求める権利があります。

単純に「パーム油生産をやめろ」と言うことは、これらの国々の経済発展を否定することになりかねません。先進国は自国の森林を伐採して発展してきたにもかかわらず、途上国にだけ環境保護を押し付けるのは不公平だという批判もあります。

真に持続可能な解決策は、環境保護と経済発展を両立させるものでなければなりません。それには、持続可能な農業技術の開発と普及、小規模農家への支援、代替収入源の創出、そして先進国から途上国への技術移転と資金支援などが必要です。

一人ひとりの選択が未来を作る

最終的に、この問題の解決には一人ひとりの意識と行動の変化が不可欠です。

「自分一人が何をしても変わらない」と思うかもしれません。しかし、多くの人が同じように考えて行動すれば、大きな変化が生まれます。

実際、消費者運動によって企業の行動が変わった例は数多くあります。フェアトレード商品の普及、プラスチック削減の動き、動物実験をしない化粧品の増加など、消費者の選択が市場を変えてきました。

パーム油問題についても、私たちの選択が未来を作っていくのです。

まとめ:私たちの選択が問われている

フランス、ノルウェー、EU諸国など、複数の国々が条件付きでパーム油の使用を規制・禁止しています。その理由は、パーム油生産がもたらす深刻な環境破壊と気候変動への影響です。

熱帯雨林やジャングルが大規模に伐採され、無数の生物が生息地を失い、膨大な量の温室効果ガスが放出されています。先住民族の権利も侵害されています。

気候変動の原因が何であれ、その理由に限らず、ジャングルを切り開くような環境破壊の方法で栽培されているパーム油を拒否するという選択肢があります。それは、地球の貴重な生態系を守り、生物多様性を保全し、未来の世代に豊かな自然を残すという選択です。

同時に、この問題は単純ではないことも認識する必要があります。パーム油は私たちの生活に深く浸透しており、完全に避けることは困難です。また、生産国の経済的な事情も考慮しなければなりません。

私たち消費者にできることは、まず知ること、そしてできる範囲で選択することです。製品表示を確認し、RSPO認証製品を選び、企業に意見を伝え、不必要な消費を減らす。小さな行動の積み重ねが、やがて大きな変化につながっていきます。

パーム油問題は、グローバル化した現代社会に生きる私たち全員に問いかけています。便利さと環境保護、経済発展と持続可能性、私たちはどのような未来を選ぶのか。その答えは、日々の選択の中にあります。

これからも、この問題について学び続け、考え続け、行動し続けることが大切です。完璧である必要はありません。できることから始めること、それが何よりも重要なのです。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報