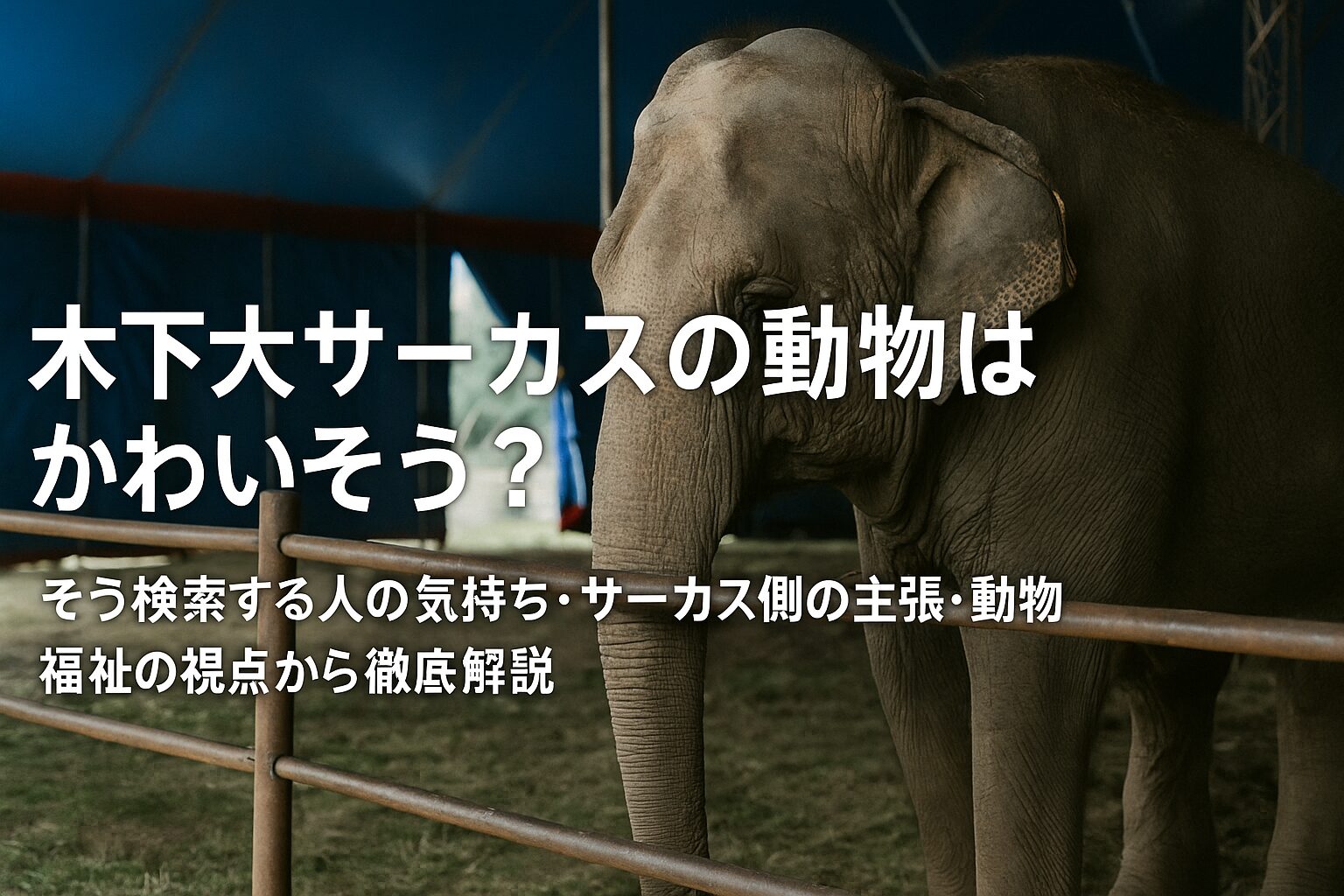

木下大サーカスの動物たちはかわいそう?動物福祉の観点から考える

はじめに:なぜ今、サーカスの動物について考えるべきなのか

「木下大サーカス 動物 かわいそう」と検索したあなたは、おそらくサーカスで芸をする動物たちを見て、何か違和感や疑問を感じたのではないでしょうか。それとも、誰かから「サーカスの動物はかわいそう」という話を聞いて、本当にそうなのか確かめたくなったのかもしれません。

私がこの記事を書くのは、まず多くの人にこの問題を知ってもらいたいからです。日本では動物のショーを楽しむことが当たり前になっていますが、世界では今、大きな変化が起きています。その変化の背景にある「動物福祉」という考え方と、日本の現状について、一緒に考えていきましょう。

木下大サーカスとは?その歴史と動物たちの役割

木下大サーカスは、1902年に創設された日本最古の歴史を持つサーカス団です。120年以上の伝統を誇り、全国各地を巡業しながら多くの人々に夢と感動を届けてきました。

サーカスの華といえば、ゾウやライオン、トラ、クマなどの動物たちによるパフォーマンス。木下大サーカスでも、ゾウが逆立ちをしたり、ライオンが火の輪をくぐったり、クマが自転車に乗ったりする姿が見られます。多くの子どもたちが目を輝かせ、大人たちも童心に返って楽しむ光景は、確かに微笑ましいものです。

しかし、その華やかなショーの裏側で、動物たちはどのような生活を送っているのでしょうか。

木下大サーカス側の主張:動物たちは大切に扱われている

木下大サーカスは、動物たちの福祉について以下のような主張をしています。

適切な飼育管理の実施

- 獣医師による定期的な健康チェック

- 適切な栄養管理と餌の提供

- 清潔な飼育環境の維持

- 動物の習性に配慮した飼育方法

トレーニング方法へのこだわり

木下大サーカスは、動物たちへの暴力的な訓練は行っていないと主張しています。ポジティブ・レインフォースメント(正の強化)という、報酬を与えることで望ましい行動を引き出す方法を採用しているとのことです。

動物との絆

長年一緒に過ごしてきた調教師と動物の間には深い信頼関係があり、動物たちは芸を楽しんでいるという見解も示されています。

これらの主張を聞くと、「それなら問題ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、ここで考えるべきなのは、動物福祉という視点です。

動物福祉とは?世界が注目する「5つの自由」

動物福祉(アニマルウェルフェア)とは、動物の生活の質を考える概念です。1960年代にイギリスで生まれ、今では世界中で動物を扱う際の基準となっています。

その核心にあるのが「5つの自由(Five Freedoms)」という考え方です。

1. 飢えと渇きからの自由

適切な食事と新鮮な水が与えられること。

2. 不快からの自由

適切な環境(シェルター、快適な休息場所)が提供されること。

3. 痛み、傷害、病気からの自由

予防措置や迅速な診断・治療が受けられること。

4. 正常な行動を表現する自由

十分なスペース、適切な設備、同種の仲間がいること。

5. 恐怖や苦痛からの自由

精神的苦痛を避ける条件や扱いを受けること。

この基準でサーカスの動物たちを見たとき、特に問題となるのが「正常な行動を表現する自由」です。

サーカスの動物たちが直面する問題

限られた生活空間

野生のゾウは1日に最大80キロメートルも移動します。ライオンやトラも広大な縄張りを持つ動物です。しかし、サーカスでは移動用のトレーラーやテント内の限られたスペースで飼育されることになります。

この空間的制約は、動物たちにとって大きなストレスとなります。

不自然な芸の強要

ゾウの逆立ち、クマの自転車、ライオンの火の輪くぐり——これらはすべて野生では決して行わない不自然な行動です。たとえ暴力的な訓練をしていないとしても、動物の本能や習性を無視した行動を繰り返させることは、動物福祉の観点から疑問が残ります。

社会性の欠如

多くの動物は群れで生活する社会性動物です。しかしサーカスでは、適切な群れ構造を保つことが難しく、孤独な環境に置かれることもあります。

移動のストレス

全国を巡業するサーカスでは、動物たちは頻繁に移動を強いられます。輸送中の振動、騒音、環境の変化は、動物にとって大きなストレスです。

「かわいそう」は主観?でもデータが示す現実

「かわいそうかどうかは人それぞれの価値観だ」という意見もあるでしょう。確かに、感情的な判断だけでは議論が進みません。

しかし、科学的な研究によって、サーカス環境が動物に与えるストレスは客観的に示されています。

異常行動の観察

サーカスや動物園で飼育されている動物には、「常同行動」と呼ばれる異常な反復行動が見られることがあります。

- 同じ場所を延々と往復する

- 頭を振り続ける

- 檻を噛み続ける

これらはストレスや欲求不満のサインであり、動物福祉が損なわれている証拠です。

寿命の短縮

研究によると、サーカスで飼育されるゾウは野生や保護施設のゾウに比べて寿命が短いことが報告されています。

世界の潮流:動物サーカスは禁止へ

日本ではまだ動物サーカスが普通に開催されていますが、世界では大きな変化が起きています。

ヨーロッパの動き

- イギリス:2020年に野生動物を使ったサーカスを禁止

- イタリア:2022年に全面禁止

- オランダ、ベルギー、オーストリア、ギリシャなど、多くの国で禁止または厳しい規制

アメリカの変化

世界最大のサーカス団「リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス」は、2017年にゾウの使用を中止し、その後146年の歴史に幕を閉じました。動物愛護の声の高まりと観客動員数の減少が理由でした。

アジアでも

- インド:野生動物の使用を禁止

- シンガポール:野生動物サーカスの公演を禁止

この世界的な流れは、単なる感情論ではなく、科学的根拠に基づいた動物福祉の考え方が広まった結果です。

日本の現状:動物への意識の低さ

では、なぜ日本では今もサーカスで動物が使われ続けているのでしょうか。

動物愛護法の遅れ

日本にも動物愛護管理法がありますが、サーカスなどの興行における動物利用に対する規制は十分とは言えません。具体的な飼育基準や監視体制が不十分で、欧米諸国に比べて大きく遅れています。

「かわいい」で済ませる文化

日本では動物を「かわいい」「癒し」の対象として見る傾向が強く、動物の権利や福祉について深く考える機会が少ないのが現状です。

動物カフェ、触れ合い動物園、イルカショーなど、動物を娯楽として利用することが当たり前になっています。これらすべてが悪いわけではありませんが、動物の立場から考える視点が欠けていることは問題です。

教育の不足

学校教育でも、動物福祉について学ぶ機会はほとんどありません。多くの人が「動物がかわいそう」という感覚を持っていても、それを体系的に理解し、行動に移すための知識が不足しています。

問題の根底:知らないことが最大の問題

私がこの記事を書いている最大の理由は、多くの人がこの問題を知らないことです。

木下大サーカスに家族で行き、子どもたちが喜ぶ姿を見て、何の疑問も持たない——それが普通だと思います。私自身、かつてはそうでした。

でも、知ることで見え方が変わります。

- サーカスの動物たちが本来どんな生活を送る動物なのか

- 彼らがどれだけ広い空間を必要としているのか

- 不自然な芸を覚えるまでにどんな訓練を受けているのか

- 世界ではなぜ動物サーカスが廃止されているのか

これらを知った上で、「それでもサーカスを楽しみたい」と思うのか、「これはおかしい」と感じるのか——それは人それぞれです。

しかし、知らないまま無意識に動物の苦痛を支援してしまうことは避けたいと思います。

声を上げることで変わる未来

「かわいそうかどうかは人それぞれの価値観」——確かにそうです。しかし、その声が大きくなれば、社会は変わります。

世界で動物サーカスが禁止されていったのは、まさにその証拠です。動物保護団体の活動、メディアの報道、そして一人ひとりの意識の変化が積み重なって、法律や社会の仕組みが変わっていきました。

日本でも起き始めている変化

実は日本でも、少しずつ変化が起きています。

- イルカ漁やイルカショーに対する国際的な批判を受けて、いくつかの水族館がイルカの繁殖方法を見直しました

- 動物カフェの劣悪な環境が問題視され、規制強化の動きがあります

- SNSで動物福祉に関する情報が広まり、若い世代を中心に意識が変わってきています

しかし、まだまだ十分ではありません。動物のショーを楽しむレベルの国民性であれば、いつまで経っても変わらないのです。

あなたにできること:小さな行動から始める変化

では、私たちに何ができるのでしょうか。

1. 知ること、学ぶこと

まずは動物福祉について学びましょう。この記事を読んでいるあなたは、すでに第一歩を踏み出しています。さらに深く知りたい方は、動物保護団体のウェブサイトや書籍を読んでみてください。

2. 考えること

自分の価値観を問い直してみましょう。

- 動物のショーは本当に必要なのか?

- 動物を娯楽として利用することは正当化されるのか?

- 人間の楽しみのために動物が犠牲になることは許されるのか?

答えはすぐに出なくても構いません。考え続けることが大切です。

3. 選択すること

消費者としての選択は大きな力を持っています。

- 動物を使ったサーカスには行かない

- 動物福祉に配慮した施設を選ぶ

- 企業や施設に意見を伝える

一人ひとりの選択が集まれば、需要が減り、市場が変わります。

4. 伝えること、発信すること

私がこの記事を書いているのも、発信することで誰かに知ってもらいたいからです。

あなたも、家族や友人と話してみてください。SNSで情報をシェアしてみてください。「かわいそう」という感情を口にすることをためらわないでください。

声を上げることを恐れないでください。

木下大サーカスを批判するだけでは解決しない

誤解しないでいただきたいのは、私は木下大サーカスを一方的に攻撃したいわけではないということです。

120年以上続いてきた伝統には価値がありますし、サーカス団の人々も動物を愛し、最善を尽くしていると信じています。彼らには彼らの言い分があり、それも理解しなければなりません。

しかし、伝統だから、昔からやっているから、という理由だけで続けていいのでしょうか?

時代とともに価値観は変わります。かつては当たり前だったことが、今では許されないことになることもあります。奴隷制度、児童労働、女性差別——これらはすべて「伝統」や「文化」として正当化されていた時期がありました。

動物の利用についても、同じように考え直す時期に来ているのではないでしょうか。

サーカスの未来:動物を使わないエンターテインメントへ

動物サーカスの廃止を主張すると、「サーカスの伝統が失われる」「雇用が失われる」という反論があります。

しかし、世界を見れば、動物を使わない素晴らしいサーカスが成功を収めています。

シルク・ドゥ・ソレイユの成功

カナダ発祥の「シルク・ドゥ・ソレイユ」は、動物を一切使わず、人間のアクロバットと芸術性で世界中を魅了しています。今や世界最大のサーカス団として、年間数百万人を動員しています。

動物がいなくても、いや、動物を使わないからこそ、人間の能力と創造性が最大限に引き出された素晴らしいエンターテインメントが生まれるのです。

日本でも可能な転換

木下大サーカスも、その長い歴史と培ってきた技術を活かして、動物を使わない新しい形のサーカスに転換することは可能です。そうすることで、国際的にも評価される、時代に合った娯楽として生まれ変わることができるでしょう。

最後に:一緒に考え、行動しましょう

「木下大サーカス 動物 かわいそう」と検索したあなたは、すでに何かを感じ、疑問を持っています。その感覚を大切にしてください。

かわいそうかどうかは、確かに人それぞれの価値観かもしれません。でも、その価値観は知識と経験によって形成されます。知らないままでは、本当の意味で自分の価値観を持つことはできません。

私は、日本の動物に対する扱いの意識が低いと感じています。そして、その根底には問題を知らないことがあると考えています。

だからこそ、私は発信します。まずは知ってもらうことから始めたいのです。

あなたがこの記事を読んで、少しでも考えるきっかけになれば嬉しいです。そして、もし共感してくれたなら、周りの人にも伝えてください。

変化は一人では起こせませんが、一人ひとりの小さな行動が集まれば、大きな変化を生み出すことができます。

動物たちが本来の姿で生きられる社会、人間も動物も尊重される社会——そんな未来を、一緒に作っていきませんか?

参考になるリソース

動物福祉について学びたい方のために、いくつかの団体や情報源を紹介します。

- 公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva

- NPO法人 アニマルライツセンター

- 公益社団法人 日本動物福祉協会

- PEACE(Put an End to Animal Cruelty and Exploitation)

これらの団体のウェブサイトでは、動物福祉に関する詳しい情報や、具体的なアクション方法が紹介されています。

この記事を読んで、何か感じたこと、考えたことがあれば、ぜひ行動に移してみてください。コメント欄であなたの意見を聞かせてください。対話することで、私たちはより深く理解し、より良い答えを見つけていけると信じています。

動物たちのために、そして私たち自身のために、今日から始めましょう。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報