猫が急に痩せた!元気だけど要注意な理由と対策

はじめに

「うちの猫、最近なんだか痩せてきた気がする…でも元気だし、食欲もあるから大丈夫かな?」

そんな風に思っていませんか?実は、猫が急に痩せるという症状は、見た目は元気そうに見えても、体の中で深刻な病気が進行しているサインかもしれません。

この記事では、猫が急に痩せる原因、元気に見えても注意すべき病気、そして飼い主としてできる最善の対策について、詳しく解説していきます。愛猫の健康を守るために、ぜひ最後まで読んでください。

猫の「痩せた」をどう判断する?

まず、猫が本当に痩せているかどうかを正確に判断することが大切です。長毛種の場合、毛量が多いため体重減少に気づきにくいこともあります。

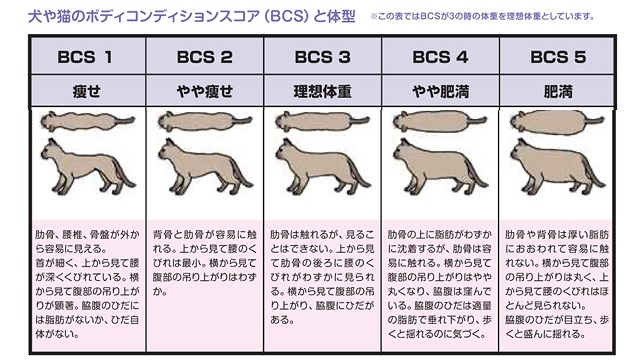

ボディコンディションスコア(BCS)で確認

猫の体型を評価する方法として、ボディコンディションスコア(BCS)があります。これは5段階評価で、理想は3(適正体重)です。

- 触診での確認方法

- 肋骨:軽く触れて確認できるが、見た目では分からない状態が理想

- 腰のくびれ:上から見て緩やかなくびれがある

- お腹のたるみ:横から見て適度なたるみがある

猫の肋骨が目で見てはっきり分かる、腰骨が突出している、お腹が極端にへこんでいるという場合は、明らかに痩せすぎている状態です。

体重の定期的な測定

猫の体重は定期的に測定しましょう。一般的に、1〜2週間で体重の10%以上減少した場合、または1ヶ月で正常体重の10%以上減少した場合は、速やかに動物病院を受診すべきです。

例えば、5kgの猫が4.5kg以下になった場合は要注意です。体重計は、猫用のものか、飼い主が抱っこして測る方法でも構いません。

猫が急に痩せる主な原因

猫が急激に体重を減らす原因は様々です。ここでは、主な原因を詳しく見ていきましょう。

1. 食事量の不足

原因

- フードの変更による食べムラ

- 食器の位置や環境の変化

- 多頭飼育での食事の取り合い

- 歯や口の痛みによる食事制限

猫は環境の変化に敏感な動物です。引っ越しや新しいペットの導入、家具の配置変えなど、些細な変化でもストレスを感じて食欲が落ちることがあります。

2. 消化吸収の問題

食べているのに痩せる場合、消化器系に問題がある可能性があります。

- 慢性的な下痢や嘔吐

- 腸内寄生虫(回虫、条虫など)

- 炎症性腸疾患(IBD)

- 消化酵素の不足

特に子猫や外に出る猫の場合、寄生虫感染のリスクが高くなります。定期的な駆虫が重要です。

3. 代謝の異常

体の代謝が異常に亢進すると、たくさん食べても痩せていきます。

- 甲状腺機能亢進症

- 糖尿病

- 腫瘍による代謝亢進

これらの病気は、食欲があっても体重が減少するという特徴があります。

4. エネルギー消費の増加

- 発情期のストレス

- 寒冷環境での体温維持

- 慢性的な痛みや不安

猫が落ち着かない様子で家の中を歩き回る、夜鳴きが増えたなどの行動変化があれば、何らかのストレス要因がある可能性があります。

元気なのに痩せている時に考えられる病気

「食欲もあるし、よく遊ぶし、元気そうだから大丈夫」と思いがちですが、実は深刻な病気が隠れていることがあります。猫は体調不良を隠す習性があるため、元気そうに見えても油断は禁物です。

甲状腺機能亢進症

特徴

- 中高齢猫(7歳以上)に多い

- 食欲旺盛なのに痩せる

- 活動性が異常に高い

- 落ち着きがない、攻撃的になる

- 被毛の質が悪くなる

- 嘔吐や下痢を伴うことも

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、代謝が異常に亢進します。一見元気そうに見えますが、心臓に負担がかかり、放置すると心不全を引き起こす危険性があります。

診断と治療 血液検査で甲状腺ホルモン(T4)の値を測定します。治療法には、内服薬、放射性ヨウ素治療、外科手術、療法食などがあります。早期発見・早期治療で予後は良好です。

糖尿病

特徴

- 多飲多尿(水をたくさん飲み、おしっこの量が増える)

- 食欲はあるのに痩せる

- 毛づやが悪くなる

- 後ろ足の筋力低下(かかとを地面につけて歩く)

インスリンの分泌不足や作用不足により、血糖値が上昇する病気です。肥満猫や中高齢のオス猫に多く見られます。

診断と治療 血液検査と尿検査で診断します。インスリン注射が主な治療法ですが、食事療法も重要です。適切な治療により、糖尿病でも健康的な生活を送れます。

慢性腎臓病(CKD)

特徴

- 初期は症状が目立たない

- 多飲多尿

- 食欲不振(進行してから)

- 嘔吐

- 口臭(アンモニア臭)

猫の慢性腎臓病は非常に多い病気で、7歳以上の猫の約30%、15歳以上では約50%が罹患していると言われています。初期段階では元気そうに見えることが多いのが特徴です。

診断と治療 血液検査(BUN、クレアチニン、SDMA)と尿検査で診断します。完治は難しいですが、早期発見により進行を遅らせることができます。療法食、皮下補液、内服薬などで管理します。

炎症性腸疾患(IBD)

特徴

- 慢性的な下痢や嘔吐

- 食欲にムラがある

- 腹部の不快感

- 体重減少

腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気です。原因は完全には解明されていませんが、免疫異常、食物アレルギー、細菌バランスの乱れなどが関係していると考えられています。

診断と治療 血液検査、超音波検査、内視鏡検査、生検などで診断します。療法食、ステロイド、免疫抑制剤などで治療します。

腫瘍(がん)

特徴

- 初期は無症状のことが多い

- 徐々に元気がなくなる

- 食欲不振

- 特定の部位の腫れやしこり

リンパ腫、消化管腫瘍、甲状腺腫瘍など、様々な腫瘍が体重減少を引き起こします。高齢猫ほどリスクが高まります。

診断と治療 身体検査、血液検査、画像診断(レントゲン、超音波、CT)、細胞診、生検などで診断します。治療法は腫瘍の種類や進行度により異なります。

歯周病・口内炎

特徴

- 口臭が強い

- よだれが増える

- 食べたそうにするが食べない、または食べ方が変

- 口の周りを気にする仕草

痛みで食事量が減り、体重が減少します。元気そうに見えても、口の中に深刻な問題を抱えていることがあります。

診断と治療 口腔内の視診で診断します。歯石除去、抜歯、抗生物質投与などで治療します。重度の口内炎の場合、ステロイドや免疫抑制剤が必要になることもあります。

寄生虫感染

特徴

- 下痢(血便を伴うこともある)

- お腹が膨れる

- 被毛の質が悪い

- 元気はある

回虫、条虫、コクシジウムなどの寄生虫が腸に寄生すると、栄養が吸収されず体重が減少します。子猫や外出する猫に多く見られます。

診断と治療 便検査で虫卵や寄生虫を検出します。駆虫薬で治療し、定期的な予防が重要です。

病院での検査の重要性

猫が急に痩せた場合、自己判断は危険です。最も重要な対策は、速やかに動物病院を受診し、適切な検査を受けることです。

基本的な検査項目

1. 身体検査

- 体重測定

- 体温、心拍数、呼吸数の確認

- 触診(リンパ節、腹部、皮膚、被毛の状態など)

- 口腔内検査

- 聴診(心音、肺音)

2. 血液検査

血液検査は、体の中で何が起こっているかを知る最も重要な検査です。

- 血球計算(CBC):貧血、炎症、感染の有無を確認

- 生化学検査:肝臓、腎臓、血糖値、電解質、タンパク質などを評価

- 甲状腺ホルモン検査(T4):甲状腺機能亢進症の有無を確認

- SDMA:腎臓病の早期発見に有効

3. 尿検査

- 尿比重、pH、タンパク尿、糖尿の有無

- 尿沈渣(結晶、細胞、細菌の有無)

4. 便検査

- 寄生虫卵の検出

- 細菌検査

- 消化状態の確認

5. 画像検査

必要に応じて実施されます。

- レントゲン検査:胸部、腹部の異常を確認

- 超音波検査:内臓の詳細な観察

- CT検査・MRI検査:より詳細な診断が必要な場合

検査のタイミング

以下のような症状が見られたら、すぐに受診しましょう。

- 2週間で体重が10%以上減少した

- 食欲があるのに痩せ続けている

- 水を異常に飲む、おしっこの量が増えた

- 嘔吐や下痢が続いている

- 元気がなくなってきた

- 毛づやが悪くなった

- 口臭が強くなった

「様子を見よう」と思っているうちに、病気が進行してしまう可能性があります。特に猫は痛みや不調を隠す動物なので、飼い主が異変に気づいた時には、すでにかなり病状が進んでいることも少なくありません。

検査費用について

動物病院での検査費用は、病院や検査内容によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 初診料:1,000〜3,000円

- 血液検査(基本的な項目):5,000〜15,000円

- 尿検査:1,500〜3,000円

- 便検査:1,000〜2,000円

- レントゲン検査:3,000〜8,000円

- 超音波検査:3,000〜10,000円

費用が気になる場合は、事前に病院に問い合わせることもできます。ペット保険に加入していれば、検査費用の一部が補償される場合もあります。

早期発見がなぜ重要なのか

猫の病気において、早期発見・早期治療は予後を大きく左右します。ここでは、早期発見の重要性について詳しく説明します。

治療の選択肢が広がる

病気が初期段階で発見されれば、治療の選択肢が増えます。例えば、慢性腎臓病の場合、早期に発見できれば食事療法だけでコントロールできることもありますが、進行すると皮下補液や入院治療が必要になります。

腫瘍の場合も、早期発見により外科的切除が可能で完治が期待できることがありますが、進行してしまうと治療が困難になります。

猫の生活の質(QOL)を維持できる

早期治療により、猫が痛みや不快感を感じる期間を最小限に抑えられます。病気が進行すると、食欲不振、嘔吐、下痢、痛みなどで猫の生活の質が著しく低下します。

早期発見・早期治療により、できるだけ長く普通の生活を送らせてあげることができます。

治療費用を抑えられる

病気が進行すると、治療が複雑になり、長期的な通院や入院が必要になることがあります。早期に発見して適切に管理すれば、結果的に治療費用を抑えられることも多いのです。

飼い主の心の準備

万が一、深刻な病気が見つかった場合でも、早期発見により飼い主が心の準備をする時間ができます。今後の治療方針について獣医師とじっくり相談し、猫にとって最善の選択をすることができます。

日常的にできる健康チェック

動物病院での定期検診は重要ですが、日常的に飼い主ができる健康チェックも大切です。

体重測定

月に1回は体重を測定しましょう。体重の推移をノートやアプリに記録しておくと、変化に気づきやすくなります。

食事量と水分摂取量の観察

毎日の食事量、水を飲む量に変化がないか観察しましょう。急に食欲が増えた、水をたくさん飲むようになったなどの変化は、病気のサインかもしれません。

排泄物のチェック

トイレの掃除の際に、便や尿の状態を確認しましょう。

- 便の色、硬さ、量、臭い

- 尿の色、量、回数

- 血便、血尿の有無

行動の観察

- 遊ぶ意欲があるか

- よく眠れているか

- グルーミングをしているか

- 鳴き方や鳴く頻度に変化はないか

身体のチェック

週に1回程度、猫の体を触って以下をチェックしましょう。

- 肋骨、背骨の触れ具合

- しこりや腫れの有無

- 被毛の状態

- 皮膚の異常

- 口臭や歯の状態

定期健診のすすめ

症状がなくても、定期的に健康診断を受けることが重要です。

推奨される健診頻度

- 7歳未満の成猫:年1回

- 7歳以上のシニア猫:年2回

- 10歳以上の高齢猫:年2〜3回

高齢になるほど病気のリスクが高まるため、健診の頻度を増やすことが推奨されます。

健診で受けるべき検査

- 身体検査

- 血液検査(CBC、生化学検査)

- 尿検査

- 便検査

- 必要に応じて画像検査

定期健診により、無症状の段階で病気を発見できる可能性が高まります。

まとめ

猫が急に痩せるという症状は、見た目は元気そうでも体の中で深刻な問題が進行しているサインかもしれません。

重要なポイント

- 痩せた原因は様々:食事量の不足、消化吸収の問題、代謝異常、エネルギー消費の増加など

- 元気でも油断は禁物:甲状腺機能亢進症、糖尿病、慢性腎臓病、IBD、腫瘍など、深刻な病気が隠れている可能性

- 最も重要な対策は動物病院での検査:血液検査をはじめとする適切な検査により原因を特定

- 早期発見が予後を左右する:治療の選択肢、生活の質、治療費用、すべてにおいて早期発見が有利

- 日常的な健康チェックと定期健診:飼い主による日々の観察と、動物病院での定期健診の両方が大切

猫は痛みや不調を隠す習性があるため、飼い主が「おかしいな」と感じた時には、すでに病気がかなり進行していることも少なくありません。「元気だから大丈夫」と安心せず、体重減少という明確なサインを見逃さないことが大切です。

愛猫の健康を守るために、少しでも異変を感じたら、早めに動物病院を受診しましょう。そして、定期的な健康診断を習慣にすることで、病気の早期発見・早期治療につなげることができます。

猫との幸せな時間を少しでも長く過ごすために、今日から健康管理を見直してみませんか?

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報