猫の痩せすぎチェック完全ガイド|愛猫の健康を守るための判断方法と対処法

はじめに

愛猫の体型が気になることはありませんか?「最近うちの猫、痩せてきた気がする…」そんな不安を感じている飼い主さんは少なくありません。猫の痩せすぎは、単なる体型の問題ではなく、深刻な健康問題のサインである可能性があります。

本記事では、猫が痩せすぎているかどうかを判断する具体的な方法から、痩せすぎが引き起こす健康リスク、考えられる原因、そして適切な対処法まで、獣医学的な視点も交えながら詳しく解説します。早期発見が愛猫の寿命を左右することもあるため、ぜひ最後までお読みください。

猫が痩せすぎているかどうかの判断方法

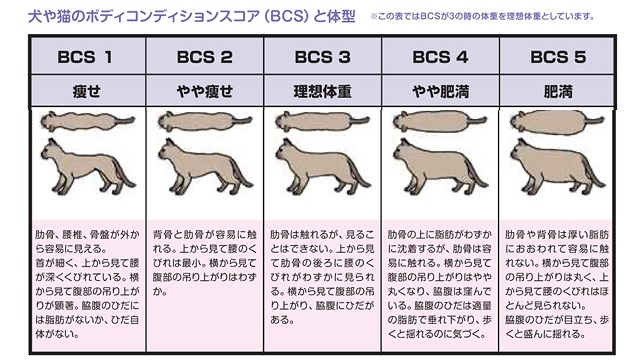

ボディコンディションスコア(BCS)とは

猫の理想的な体型を判断する際に、獣医師が用いる指標が「ボディコンディションスコア(BCS)」です。これは1から9までの9段階(または5段階)で評価され、5が理想的な体型とされています。痩せすぎの猫はBCS1〜3に該当します。

自宅でできる痩せすぎチェックの方法

1. 視覚的なチェック

上から見たとき:

- 痩せすぎの猫は、肩から腰にかけて極端に細くなり、砂時計型というより「くびれすぎ」の状態になります

- 骨盤の骨が目立って見える場合は要注意です

横から見たとき:

- お腹が極端に引き締まり、背骨から腹部への落差が大きくなります

- 肋骨が浮き出て見える場合は痩せすぎの可能性が高いです

2. 触診によるチェック

実際に愛猫の体を触ってチェックする方法が最も正確です。

肋骨のチェック:

- 猫の胸部を優しく触ってみましょう

- 理想的な体型では、肋骨を触ることはできますが、脂肪に覆われている感触があります

- 痩せすぎの場合、肋骨が簡単に数えられるほど明確に触れ、脂肪層をほとんど感じません

背骨のチェック:

- 背中を撫でたときに、背骨が鋭く突き出している

- 背骨の横にある筋肉がほとんど感じられない場合は痩せすぎです

腰骨(寛骨)のチェック:

- 腰の部分を触ったときに骨が鋭く突き出ている

- クッション性がなく、骨が直接触れる感じがする

お腹のチェック:

- お腹を触ったときに脂肪がほとんどなく、すぐに内臓の感触がある

- 極端にお腹がへこんでいる

3. 体重の変化をモニタリング

定期的な体重測定は痩せすぎを早期発見する重要な手段です。

- 成猫の平均体重は3〜5kg程度(品種により異なる)

- 短期間(1〜2週間)で体重が10%以上減少した場合は緊急性が高い

- 月に1回程度は体重を記録する習慣をつけましょう

品種による体型の違いも考慮する

シャム猫やアビシニアンなど、もともと細身の体型の品種もいます。一方、メインクーンやブリティッシュショートヘアなどは比較的がっしりした体型です。愛猫の品種特性も考慮しながら判断することが大切です。

猫の痩せすぎが引き起こす健康リスク

猫が痩せすぎている状態は、見た目の問題だけでなく、深刻な健康上のリスクを伴います。

1. 免疫力の低下

栄養不足による痩せすぎは、免疫システムの機能低下を招きます。感染症にかかりやすくなり、通常なら問題のない病原体でも重症化するリスクが高まります。

2. 筋肉量の減少

脂肪だけでなく筋肉も失われることで、以下の問題が生じます:

- ジャンプ力や運動能力の低下

- 転倒や怪我のリスク増加

- 高齢猫では寝たきりになるリスクの上昇

3. 臓器機能の障害

極度の痩せすぎは、肝臓、腎臓、心臓などの重要な臓器にダメージを与える可能性があります。特に猫の場合、数日間食事をしないだけで「肝リピドーシス(脂肪肝)」という命に関わる病気を発症することがあります。

4. 体温調節機能の低下

脂肪は断熱材の役割も果たしています。痩せすぎると体温を保つことが難しくなり、特に冬場は低体温症のリスクが高まります。

5. 傷の治癒遅延

栄養不足により、傷や病気からの回復が遅れます。手術後の回復力も低下するため、医療処置が必要な場合にリスクが高まります。

6. 生活の質(QOL)の低下

痩せすぎは慢性的な倦怠感や活力の低下を引き起こし、猫の生活の質を著しく下げます。遊びへの興味を失ったり、毛づくろいをしなくなったりすることもあります。

猫が痩せてしまう原因

猫が痩せる原因は多岐にわたります。大きく分けて「病気による原因」と「環境的な原因」に分類できます。

病気による原因

1. 消化器系の疾患

慢性的な下痢や嘔吐:

- 炎症性腸疾患(IBD)

- 食物アレルギー

- 胃腸炎

- 腸内寄生虫(回虫、条虫など)

これらの疾患では、食べていても栄養が吸収されないため体重が減少します。

2. 内分泌疾患(ホルモンの異常)

甲状腺機能亢進症:

- 特に高齢猫に多い病気

- 食欲はあるのに痩せていく典型的な症状

- 落ち着きがなくなる、多飲多尿などの症状も

糖尿病:

- インスリンの不足により糖が利用できず、体重減少が起こる

- 多飲多尿、食欲増加も見られる

副腎機能の異常(アジソン病など):

- まれですが、重度の体重減少を引き起こすことがある

3. 腎臓病

慢性腎臓病は猫に非常に多い疾患で、特に7歳以上の猫の約30〜40%が罹患していると言われています。腎臓の機能低下により:

- 食欲不振

- 吐き気

- 栄養の排泄増加

これらが起こり、徐々に痩せていきます。

4. 肝臓疾患

肝炎や胆管炎、肝リピドーシスなどの肝疾患は:

- 食欲不振

- 栄養の代謝障害

- 黄疸(目や歯茎が黄色くなる)

などの症状とともに体重減少を引き起こします。

5. 腫瘍(がん)

リンパ腫、腺癌など様々な腫瘍が体重減少の原因となります。がんは:

- 直接的に栄養を消費する

- 食欲を減退させる

- 代謝を異常に高める

ことで痩せを引き起こします。

6. 口腔内の問題

- 歯周病

- 口内炎

- 歯の破損や脱落

これらは痛みのために食事量が減り、結果として体重減少につながります。特に猫の口内炎は激しい痛みを伴うことが多く、食事ができなくなることもあります。

7. 感染症

- 猫免疫不全ウイルス(FIV、猫エイズ)

- 猫白血病ウイルス(FeLV)

- 猫伝染性腹膜炎(FIP)

これらのウイルス感染症は免疫力を低下させ、慢性的な体重減少を引き起こします。

8. 心臓病

心不全などの心臓疾患では、代謝が変化し、食欲不振とともに「心臓悪液質」と呼ばれる筋肉と脂肪の減少が起こります。

環境的・心理的な原因

1. ストレス

猫は非常にストレスに敏感な動物です。以下のようなストレス要因で食欲が落ちることがあります:

- 引っ越しや模様替え

- 新しいペットや家族の増加

- 飼い主の生活パターンの変化

- 大きな音や工事の騒音

2. 食事の問題

フードの質や嗜好性:

- フードが古くなって風味が落ちている

- 急にフードを変更した

- 猫の好みに合わないフード

食事環境:

- 食器が清潔でない

- 食事場所が落ち着かない(トイレの近くなど)

- 他の猫との競争によるストレス

3. 高齢化

加齢に伴い:

- 嗅覚や味覚の低下

- 歯の問題

- 活動量の低下による食欲減退

- 様々な慢性疾患の発症

などにより、自然に食事量が減り、痩せていくことがあります。

4. 多頭飼育での競争

複数の猫を飼っている場合、支配的な猫が食事を独占し、弱い立場の猫が十分に食べられないことがあります。

5. 季節的要因

夏の暑さで一時的に食欲が落ち、体重が減少することもあります。ただし、一時的ではなく継続する場合は注意が必要です。

病院での検査の重要性

愛猫が痩せていることに気づいたら、自己判断せず、できるだけ早く動物病院を受診することが重要です。

獣医師による診察内容

1. 身体検査

- 詳細な触診による体型評価(BCS測定)

- 体重測定と過去の記録との比較

- 被毛の状態チェック

- 口腔内検査(歯や歯茎の状態)

- 腹部の触診(臓器の大きさや異常の確認)

2. 問診

獣医師は以下のような情報を聞きます:

- いつ頃から痩せ始めたか

- 食欲の変化

- 水を飲む量の変化

- 排泄(尿・便)の状態

- 行動の変化

- 嘔吐や下痢の有無

- 生活環境の変化

3. 血液検査

血液検査は最も基本的で重要な検査です:

血球計算(CBC):

- 貧血の有無

- 感染症や炎症の指標

- 白血病などの血液疾患の兆候

生化学検査:

- 肝臓の数値(ALT、ASTなど)

- 腎臓の数値(BUN、クレアチニンなど)

- 血糖値

- 電解質バランス

- タンパク質レベル

甲状腺ホルモン検査(T4):

- 高齢猫の痩せでは必須の検査

- 甲状腺機能亢進症の診断

4. 尿検査

- 腎臓機能の評価

- 糖尿病の診断(尿糖の検出)

- 尿路感染症の確認

- 尿比重による脱水状態の評価

5. 便検査

- 寄生虫の卵や成虫の検出

- 消化不良の確認

- 腸内細菌叢の評価

6. 画像診断

レントゲン検査:

- 胸部や腹部の臓器の大きさや形状

- 腫瘍や異物の有無

- 心臓の大きさの評価

超音波検査:

- より詳細な内臓の構造評価

- 腫瘍や結石の検出

- 臓器内の異常な変化の確認

7. その他の専門検査

必要に応じて:

- 内視鏡検査(消化器系の直接観察)

- 生検(組織の一部を採取して病理検査)

- ウイルス検査(FIV、FeLVなど)

- ホルモン検査(副腎機能など)

早期発見が寿命を左右する理由

猫の痩せすぎは、単なる体重の問題ではなく、深刻な健康問題の「赤信号」です。早期に原因を特定し治療を開始することが、愛猫の寿命を大きく左右します。

早期治療のメリット

-

疾患の進行を食い止める

- 慢性腎臓病や甲状腺機能亢進症など、多くの疾患は早期に発見すれば進行を大幅に遅らせることができます

-

治療の選択肢が広がる

- 病気が進行してしまうと治療法が限られますが、早期であればより効果的で負担の少ない治療が選択できます

-

回復力が高い

- まだ体力が残っている段階で治療を開始すれば、回復も早く、予後も良好です

-

医療費の削減

- 病気が進行してからの治療は、長期化し医療費も高額になりがちです。早期発見・早期治療は結果的に経済的負担も軽減します

-

生活の質(QOL)の維持

- 早期に対処することで、猫が苦痛を感じる期間を最小限に抑え、より快適な生活を長く維持できます

放置するリスク

逆に「しばらく様子を見よう」と放置すると:

- 疾患が急速に進行し、取り返しのつかない状態になる

- 複数の臓器に影響が及び、治療が複雑化する

- 猫が苦痛を長く感じることになる

- 最悪の場合、命を落とす可能性が高まる

特に注意が必要なケース:

- 急激な体重減少(数週間で明らかに痩せた)

- 食欲はあるのに痩せている

- 水をたくさん飲むようになった

- 嘔吐や下痢を繰り返す

- 元気がない、隠れることが多い

これらの症状が見られたら、48時間以内に動物病院を受診することをお勧めします。

痩せすぎの猫への対処法とケア

原因が特定され、獣医師の指導のもとで適切な治療が開始された後、自宅でのケアも重要になります。

栄養管理

-

高カロリー・高タンパクフードの給与

- 獣医師が推奨する療法食や高栄養価フードを選ぶ

- 少量でも栄養価の高いものを複数回に分けて与える

-

食事の嗜好性を高める

- フードを人肌程度に温めて香りを立たせる

- ウェットフードを混ぜて食べやすくする

- 猫が好む味やトッピングを工夫する

-

食事環境の改善

- 静かで落ち着ける場所に食器を設置

- 清潔な食器を使用

- 新鮮な水をいつでも飲めるようにする

ストレス管理

- 生活環境を安定させる

- 安心できる隠れ場所を用意

- 適度な遊びと運動の機会を提供

- 穏やかに接し、無理強いしない

定期的なモニタリング

- 週1回程度の体重測定

- 食事量と水分摂取量の記録

- 排泄の状態の観察

- 行動や元気度の変化に注意

獣医師との連携

- 定期的な診察を欠かさない

- 気になる変化があればすぐに相談

- 処方された薬は指示通りに投与

- 治療方針について不明点は遠慮なく質問

まとめ

猫の痩せすぎは、見た目だけの問題ではなく、深刻な健康問題のサインです。この記事でご紹介した「痩せすぎチェック」の方法を使って、定期的に愛猫の体型を確認する習慣をつけましょう。

重要なポイント:

✓ ボディコンディションスコアと触診で定期的にチェック

✓ 痩せすぎは免疫力低下や臓器障害など深刻なリスクを伴う

✓ 原因は病気(甲状腺機能亢進症、腎臓病、腫瘍など)から環境要因まで多岐にわたる

✓ 自己判断せず、動物病院での検査が不可欠

✓ 早期発見・早期治療が愛猫の寿命を左右する

「ちょっと痩せた気がする」という小さな気づきが、愛猫の命を救うことにつながります。猫は痛みや不調を隠す動物です。飼い主さんが日々の観察を通じて異変に気づき、適切な行動を取ることが何より大切です。

愛猫が健康で長生きできるよう、今日からでもボディチェックを始めてみませんか?そして、少しでも気になることがあれば、迷わず獣医師に相談しましょう。あなたの愛情と早めの行動が、愛猫の幸せな未来を守る鍵となるのです。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報