猫の肥満と寿命の関係|愛猫を守るための体重管理完全ガイド

はじめに

愛猫のふっくらとした体型は可愛らしく見えるかもしれません。しかし、その「ぽっちゃり」が実は肥満のサインだとしたら、あなたの猫の寿命に影響を与えている可能性があります。

近年、室内飼いの猫が増えたことで、猫の肥満は深刻な健康問題となっています。本記事では、猫の肥満が寿命に与える影響、肥満が引き起こす病気のリスク、そして愛猫を適正体重に保つための具体的な方法について詳しく解説します。

猫の肥満が寿命を縮める理由

肥満猫の寿命への影響

猫が肥満になると、寿命が短くなる恐れがあることが複数の研究で明らかになっています。適正体重の猫と比較して、肥満の猫は平均寿命が2〜3年短くなるというデータもあります。

これは人間に例えると、数十年分の寿命に相当します。つまり、愛猫の体重管理は、単なる見た目の問題ではなく、長く健康に過ごすための重要な要素なのです。

なぜ肥満が寿命に影響するのか

肥満が寿命を縮める主な理由は、過剰な体脂肪が全身の臓器に負担をかけ、さまざまな病気のリスクを高めるためです。心臓や関節、肝臓、膵臓など、多くの臓器が常に過剰な負荷にさらされることで、機能低下や疾患の発症リスクが高まります。

また、肥満は慢性的な炎症状態を引き起こし、免疫機能の低下にもつながります。その結果、感染症にかかりやすくなったり、がんの発症リスクが上がったりすることも報告されています。

肥満が引き起こす病気のリスク

猫の肥満は、以下のような深刻な病気のリスクを大幅に高めます。

糖尿病

肥満は猫の糖尿病の最大のリスク要因です。過剰な体脂肪がインスリンの働きを妨げ、血糖値のコントロールができなくなります。肥満猫は適正体重の猫と比べて、糖尿病になるリスクが3〜5倍高いとされています。

糖尿病を発症すると、毎日のインスリン注射が必要になることが多く、猫にとっても飼い主にとっても大きな負担となります。また、適切な治療を受けなければ、命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

肝リピドーシス(脂肪肝)

肝リピドーシスは、猫特有の深刻な肝臓疾患で、肥満猫が何らかの理由で急に食事を取らなくなった際に発症しやすい病気です。体内の脂肪が肝臓に蓄積し、肝機能が急激に低下します。

この病気は進行が早く、適切な治療を受けなければ死に至ることもあります。肥満猫では、ストレスや環境の変化で食欲が落ちただけでも、この病気を発症するリスクがあります。

関節疾患・変形性関節症

過剰な体重は、関節に常に負担をかけ続けます。その結果、変形性関節症を発症しやすくなり、痛みや運動制限が生じます。

関節の痛みは猫の生活の質を大きく低下させます。高い場所に登れなくなったり、グルーミングが十分にできなくなったりすることで、さらに活動量が減り、肥満が悪化するという悪循環に陥ります。

心臓・呼吸器疾患

肥満は心臓に過剰な負担をかけ、心臓病のリスクを高めます。また、胸部や腹部の脂肪が呼吸を妨げ、呼吸困難を引き起こすこともあります。

特に高齢の肥満猫では、心臓や肺の機能低下が深刻な問題となり、日常生活に支障をきたすことがあります。

下部尿路疾患

肥満猫は運動量が少なく、水を飲む量も減る傾向があります。その結果、膀胱炎や尿路結石などの下部尿路疾患を発症しやすくなります。

これらの疾患は、頻繁な排尿困難や血尿を引き起こし、猫に大きな苦痛を与えます。重症化すると尿道閉塞を起こし、緊急手術が必要になることもあります。

麻酔リスクの増加

肥満猫は、手術や歯科処置などで麻酔をかける際のリスクが高まります。麻酔薬の適切な投与量の計算が難しくなり、呼吸や循環の管理も複雑になります。

そのため、本来は簡単な処置でも、肥満があることで命に関わるリスクが生じる可能性があります。

そもそもなぜ猫は肥満になるのか

猫が肥満になる原因は、単純に「食べ過ぎ」や「運動不足」だけではありません。さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

生活習慣の問題

給餌量の管理不足

フードのパッケージに記載されている給餌量はあくまで目安です。猫の年齢、活動量、代謝によって必要なカロリーは異なります。また、おやつの与えすぎも肥満の大きな原因です。

室内飼育による運動不足

室内飼いの猫は、外を自由に歩き回る猫と比べて運動量が圧倒的に少なくなります。特に単調な環境では、猫は一日の大半を寝て過ごすことになり、消費カロリーが極端に少なくなります。

不適切なフード選び

高カロリーなフードや、炭水化物が多いフードは、猫の肥満につながりやすいです。猫は本来肉食動物であり、高タンパク質・低炭水化物の食事が適しています。

去勢・避妊手術後の代謝変化

去勢・避妊手術後の猫は、性ホルモンの影響で代謝が約30%低下すると言われています。そのため、手術前と同じ量のフードを与え続けると、確実に体重が増加します。

手術後は、フードの量を減らすか、去勢・避妊後用の低カロリーフードに切り替える必要があります。

年齢による代謝の低下

猫も年齢を重ねると基礎代謝が低下します。特に7歳を過ぎた頃から、若い頃と同じ食事量では太りやすくなります。

シニア猫には、年齢に応じたカロリー調整が必要です。

病気が隠れている可能性

実は、肥満の背後に病気が隠れていることもあります。

甲状腺機能低下症

人間ほど多くはありませんが、猫でも甲状腺機能の低下により代謝が落ち、体重が増加することがあります。

クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)

副腎からのホルモン分泌異常により、食欲増加や腹部の肥満が起こります。

その他のホルモン異常

インスリノーマなど、膵臓の腫瘍が原因で低血糖を繰り返し、過食になるケースもあります。

動物病院での健康チェックの重要性

猫が太ってきたと感じたら、まずは動物病院で健康チェックを受けることをおすすめします。

血液検査で確認すべき項目

- 血糖値(糖尿病の早期発見)

- 肝臓の数値(ALT、AST、ALP など)

- 腎臓の数値(BUN、クレアチニン)

- 甲状腺ホルモン(T4)

- コレステロール、中性脂肪

これらの数値が適正値でない場合、単なる肥満ではなく、治療が必要な病気が隠れている可能性があります。早期発見・早期治療によって、深刻な状態を防ぐことができます。

また、定期的な健康診断(年に1〜2回)を受けることで、肥満に伴う合併症の早期発見にもつながります。

適正体重を保つためにできること

愛猫を適正体重に保つため、または減量するためには、飼い主の適切な管理が不可欠です。

猫の理想体重とボディコンディションスコア

まず、愛猫の理想体重を知ることが大切です。一般的な成猫の体重は3〜5kg程度ですが、品種や骨格によって異なります。

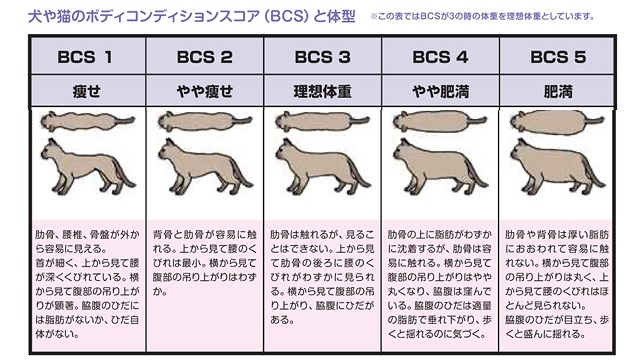

ボディコンディションスコア(BCS)の確認方法

- 真上から見て、腰にくびれがあるか

- 横から見て、お腹が吊り上がっているか

- 触って、肋骨を容易に感じられるか(過剰な脂肪がない)

これらがすべて当てはまれば理想的な体型です。肋骨が全く触れない、くびれがない、お腹が垂れ下がっている場合は肥満の可能性が高いです。

フード選びのポイント

高タンパク質・低炭水化物のフードを選ぶ

猫は本来肉食動物です。穀物が主原料のフードではなく、肉や魚が主原料の高タンパク質フードを選びましょう。タンパク質は筋肉量を維持しながら体重を減らすのに役立ちます。

体重管理用・減量用フードの活用

既に肥満の場合は、獣医師と相談の上、体重管理用や減量用の療法食を利用するのも効果的です。これらは低カロリーでも満腹感が得られるよう工夫されています。

ウェットフードの活用

ウェットフードは水分含有量が多く、同じカロリーでもドライフードより量があるため、満腹感が得られやすいです。また、水分摂取にも役立ちます。

給餌量の正確な計量

フードは必ず計量カップやスケールで正確に測りましょう。「だいたいこのくらい」という感覚での給餌は、カロリーオーバーの原因になります。

おやつは1日の総カロリーの10%以内に

おやつを与える場合は、1日の総カロリーの10%以内に抑え、その分だけ主食を減らす必要があります。

食事管理の実践方法

1日の食事を複数回に分ける

1日2回より3〜4回に分けて与える方が、空腹感が少なく、代謝も活発に保たれます。自動給餌器を活用するのも良い方法です。

置き餌をやめる

常にフードが置いてある状態は、食べ過ぎの原因になります。決まった時間に決まった量を与える「時間給餌」に切り替えましょう。

多頭飼いの場合の工夫

複数の猫を飼っている場合、それぞれに適切な量を与えるため、別々の部屋で食事をさせたり、マイクロチップで開くフードボウルを利用したりする工夫が必要です。

運動量を増やす工夫

遊びを日課にする

1日最低15〜20分、できれば朝晩2回、猫じゃらしやレーザーポインターなどで遊んであげましょう。狩猟本能を刺激する遊びは、猫の運動意欲を高めます。

キャットタワーや段差を設置

上下運動は猫にとって自然な運動です。キャットタワーを設置したり、家具の配置を工夫したりして、猫が日常的に上り下りできる環境を作りましょう。

フードパズルの活用

フードパズルやトリートボールを使うと、食事を得るために猫が頭と体を使うようになり、食事のスピードもゆっくりになります。

環境エンリッチメント

窓辺に鳥が見える場所を作ったり、新しいおもちゃを定期的に用意したりして、猫の好奇心を刺激し、活動的に過ごせる環境を整えましょう。

減量のペースと注意点

急激な減量は禁物

猫の減量は、1週間に体重の1〜2%のペースがが理想です。急激な減量は肝リピドーシスのリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

例えば、6kgの猫なら、1週間に60〜120g、1ヶ月で240〜480g程度の減量が適切です。

定期的な体重測定

週に1回、同じ時間帯(食事前がベスト)に体重を測定し、記録しましょう。体重の変化をグラフ化すると、モチベーション維持にも役立ちます。

獣医師との相談

減量プログラムは、必ず獣医師と相談しながら進めましょう。定期的なチェックアップで、健康状態を確認しながら安全に減量できます。

まとめ:愛猫の健康長寿のために

猫の肥満は、見た目の問題だけでなく、寿命を縮め、様々な病気のリスクを高める深刻な健康問題です。しかし、適切な食事管理と運動習慣によって、予防・改善が可能です。

重要なポイント

- 肥満は猫の寿命を2〜3年短くする可能性がある

- 糖尿病、肝リピドーシス、関節疾患など多くの病気のリスクが高まる

- 肥満の原因は生活習慣だけでなく、病気が隠れていることもある

- 動物病院で血液検査を含む健康チェックを受けることが重要

- 高タンパク質・低炭水化物のフード選びと正確な給餌量管理が基本

- 毎日の遊びと環境の工夫で運動量を増やす

- 減量は週に体重の1〜2%のゆっくりとしたペースで

愛猫との時間を1日でも長く、そして質の高いものにするために、今日から体重管理を始めてみませんか。小さな変化の積み重ねが、愛猫の健康長寿につながります。

もし愛猫の体重が気になる場合は、まずは動物病院で相談してみましょう。獣医師と一緒に、愛猫に最適な体重管理プランを立てることができます。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報