猫の肥満の見分け方|リスク・チェック方法・予防策を完全解説

猫を飼う際に気になるのが体重管理です。最近ではペットの肥満が深刻な問題となっており、特に室内飼いの猫は肥満になりやすい傾向があります。本記事では、猫の肥満を見分ける方法から、肥満によるリスク、そして予防策まで、猫の健康を守るための知識を包括的に解説します。

猫の肥満とは|基本知識

猫の肥満は、単なる体重増加ではなく、体脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。一般的に、猫の理想体重を基準として、その20%以上体重が増加している場合を肥満と判断します。

猫の肥満の原因は多岐にわたります。運動不足、食事の過剰摂取、加齢に伴う代謝の低下、室内飼いによる活動量の減少などが挙げられます。また、避妊・去勢手術後のホルモン変化も肥満につながりやすい要因となります。

猫は犬に比べて自ら体重管理をしない動物です。そのため、飼い主が意識的に猫の体重や体型をチェックし、管理する必要があります。定期的に猫の状態を観察することで、早期に肥満を発見し、適切な対策を講じることができます。

猫の肥満を見分ける方法|5つのチェックポイント

1. ボディスコアリングで判定する

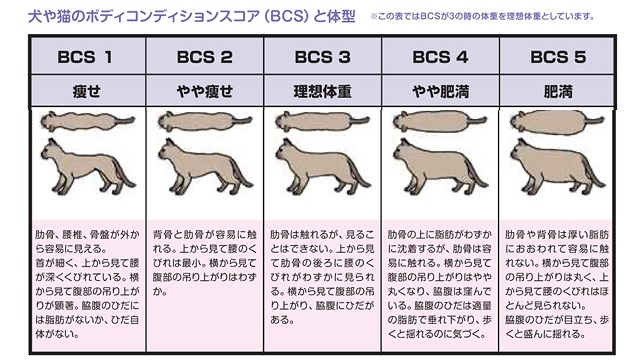

ボディスコアリングは、猫の体型を視覚的・触覚的に評価する方法で、獣医学でも広く用いられています。この方法では、猫の体を1から5の段階で評価し、肥満度を判定します。

理想的なボディスコアは3です。この段階では、肋骨が外側から軽く触れることができ、上から見たときに腰のくびれが明確に見えます。猫を横から見ると、腹部がほぼまっすぐで、垂れ下がっていない状態が健康的です。

スコア4の場合は過体重と判定されます。肋骨を触れにくくなり、上から見たときに腰のくびれがわかりにくくなります。横から見ると、腹部に軽い垂れ下がりが見られます。

スコア5は肥満の状態です。肋骨がほぼ触れられず、上から見ても腰のくびれが全く見えません。横から見ると、腹部が明らかに垂れ下がり、動作も鈍くなります。

2. 肋骨が触れるかで判定する

最も簡単で、家庭でも実践できるチェック方法が肋骨の触診です。猫の脇腹を優しく触ってみてください。理想的な体型では、脂肪層の下に肋骨を明確に感じることができます。

肋骨がすぐに触れる場合は健康的な体重です。一方、脂肪に覆われて肋骨を感じられない場合は、過体重または肥満の可能性があります。毎月1回程度、定期的に肋骨の触診を行うことで、体重増加の傾向を早期に察知できます。

触診の際は、猫に無理な姿勢を取らせず、リラックスしている状態で実施することが大切です。猫が嫌がる場合は無理をせず、別の機会に試すようにしましょう。

3. 腰のくびれで判定する

上から猫を見たときに、腰にくびれがあるかどうかも重要な判定基準です。理想的な体型の猫は、肋骨から腰にかけて明確なくびれが見えます。

くびれが明確な場合は正常な体型です。くびれがわかりにくい場合は過体重の傾向があり、くびれが全く見えない場合は肥満と判定できます。

この判定方法は、毎日の生活の中で観察しやすいため、猫の体型変化を常に把握するのに有効です。特に、季節の変わり目や食事内容を変更した後に観察すると、体型変化を捉えやすくなります。

4. 腹部の垂れ下がりで判定する

横から猫を見たときに、腹部がどの程度垂れ下がっているかも判定の重要なポイントです。健康的な猫は、腹部がほぼ直線で、ほとんど垂れ下がっていません。

軽い垂れ下がりが見られる場合は過体重の可能性があります。腹部が明らかに垂れ下がり、歩行時に揺れるような場合は肥満と判定できます。

腹部の垂れ下がりが進行している場合は、健康的な悪影響が生じている可能性が高いため、早急な対策が必要です。

5. 動作や行動で判定する

肥満の猫は、体の重さから活動量が低下する傾向があります。以下のような行動が見られる場合は、肥満を疑うべき信号です。

まず、階段の上り下りを嫌がるようになります。室内でも高い場所への移動が減り、主に床の上で生活するようになります。また、走ったり飛び降りたりする動作が減少し、全体的に動きが鈍くなります。

さらに、呼吸が荒くなることも肥満の特徴です。短距離の移動後に、激しく呼吸する猫は肥満の可能性があります。加えて、毛並みが悪くなることも多く、肥満によって十分に自分の体を舐めてケアできなくなった結果です。

遊びへの興味が低下し、以前よりも活動的でなくなった場合も、体重増加のサインかもしれません。

猫の肥満による病気やリスク|健康への影響

1. 糖尿病のリスク

猫の肥満と糖尿病の関連性は極めて高いです。肥満により、インスリン抵抗性が増加し、膵臓がより多くのインスリンを分泌する必要が生じます。この状態が続くと、膵臓機能が低下し、糖尿病を発症します。

猫の糖尿病は、人間同様に生涯にわたって管理が必要な疾患です。毎日のインスリン注射が必要になる場合もあり、猫と飼い主双方に大きな負担がかかります。一方、早期に肥満を改善することで、糖尿病の発症を予防または遅延させることが可能です。

2. 関節疾患と移動困難

過剰な体重は、猫の関節に大きなストレスをかけます。特に後肢の関節に負担が集中し、関節炎や骨関節炎を引き起こしやすくなります。

関節疾患が進行すると、猫は痛みから活動を控えるようになり、さらに運動不足から肥満が加速するという悪循環が生じます。末期には、トイレへの移動すら困難になることもあります。

関節疾患は慢性的な痛みを伴うため、猫の生活の質が大きく低下します。予防として、若いうちから体重管理を徹底することが極めて重要です。

3. 心臓病

肥満は心臓に過剰な負荷をかけます。余分な体脂肪を支える必要があるため、心臓はより多くの血液を流す必要があり、心拍数が上昇します。

この状態が続くと、心臓の筋肉が肥厚し、心不全のリスクが高まります。肥満の猫は、正常体重の猫に比べて心臓病の発症率が有意に高いという研究結果も報告されています。

心臓病は、一度発症するとコントロールが困難な疾患です。体重管理による予防こそが、最も効果的な対策です。

4. 呼吸器疾患

過剰な脂肪が胸部を圧迫し、呼吸が困難になります。特に、寝ている時や運動後に呼吸が荒くなる猫は、呼吸器への圧迫を受けている可能性があります。

肥満による呼吸困難は、猫のストレスレベルを上昇させ、他の疾患の誘発につながることもあります。

5. 肝疾患

肥満により、肝臓に脂肪が蓄積する脂肪肝が発症しやすくなります。特に、急激な体重減少を伴う場合、肝障害が急速に進行する危険性があります。

肝疾患は自覚症状が少なく、発見が遅れやすい点が問題です。定期的な獣医師の診察と血液検査により、早期発見が可能になります。

6. 泌尿器系疾患

肥満により、十分な運動や適切な水分摂取ができなくなることで、泌尿器系疾患のリスクが高まります。特にオス猫の場合、尿路結石が生じやすくなります。

尿路結石は、急性の症状として尿が出なくなるなど、緊急対応が必要な場合があります。

7. 腫瘍のリスク増加

最近の研究では、肥満がいくつかの腫瘍の発症リスクを高めることが報告されています。特に乳腺腫瘍のリスクが増加することが知られています。

体重管理は、がん予防の観点からも重要です。

猫の肥満を防ぐための対策|予防と改善方法

1. 適切な食事管理

肥満防止の基本は、食事管理です。猫に必要なカロリーを正確に把握し、それに基づいて給餌量を決定することが重要です。

一般的に、成人猫の1日に必要なカロリーは、体重1kg当たり約60~70kcalとされていますが、個体差があるため、獣医師に相談して個別に設定することをお勧めします。

食事回数は、1日2~3回に分けて与えることが理想的です。一度に大量の食事を与えるより、複数回に分けることで、満腹感を持続させやすくなります。

おやつは、1日の総カロリー摂取量の10%以内に抑えることが推奨されています。多くの飼い主が気づかないうちに、おやつの量が増えていることがあります。定期的に給餌内容を見直しましょう。

2. 高タンパク食への変更

猫は肉食動物であり、タンパク質が主要なエネルギー源です。低タンパク・高炭水化物の食事は、猫の代謝を低下させ、肥満を助長します。

一方、高タンパク食は、猫の満腹感を持続させやすく、代謝を促進します。肥満の猫には、高タンパク・低炭水化物のフードへの切り替えが効果的です。

フード選びの際は、獣医師の推奨する減量食を選ぶことが最も安全です。自己判断での急激な食事変更は、猫にストレスを与える可能性があります。

3. 段階的な食事量の削減

現在の食事量が多すぎる場合、いきなり大幅に削減することは避けるべきです。猫にストレスを与え、食事に対する執着が強まることがあります。

代わりに、2~4週間をかけて、段階的に食事量を減らすことをお勧めします。例えば、毎週10%ずつ減らすというペースが目安です。

この過程で、猫の反応を注視し、体重の変化を記録することが重要です。

4. 低カロリーおやつの利用

完全におやつを廃止することは困難な場合もあります。そうした際は、低カロリーおやつへの切り替えが効果的です。

野菜スティックや低カロリー専用のおやつが市販されています。ただし、野菜については、猫が好まない傾向が強いため、事前に反応を確認することが大切です。

おやつの代わりに、飼い主とのコミュニケーション時間を増やし、精神的な満足感を与えることも重要です。

5. 運動量の増加

運動不足は肥満の主要な原因です。特に室内飼いの猫は、意識的に運動の機会を増やす必要があります。

おもちゃを使った遊びを、1日2~3回、各5~15分程度行うことが理想的です。レーザーポインターを使った遊びは、猫の狩猟本能を刺激し、自主的な活動を促します。

キャットタワーやキャットウォークの設置も、上下運動を促し、運動量増加に効果的です。複数階層のタワーを配置することで、日常生活の中での活動量が自然に増えます。

段階的に運動量を増やすことが重要です。肥満が進んでいる猫に、急に激しい運動を強要することは、関節や心臓に負担をかけます。最初は軽い遊びから始め、徐々に強度を上げるようにしましょう。

6. 給餌方法の工夫

食事を与える際の方法を工夫することも、肥満防止に有効です。例えば、1日分の食事を複数の小分けにして、別々の場所に置くことで、猫が移動しながら食べるようになり、運動量が増えます。

また、フードディスペンサーなどのおもちゃを使うと、猫が食べるために頭を使う必要が生じ、精神的な満足感も得られます。

いつでも食べられる状態(フリーフィーディング)は避け、決められた時間に決められた量を与える習慣をつけることが大切です。

7. 定期的な体重測定と記録

肥満防止のためには、定期的な体重測定と記録が欠かせません。月に1回は獣医師のクリニックで体重を測定し、体重変化を記録することをお勧めします。

体重変化のグラフを作成することで、肥満防止策の効果を視覚的に確認できます。体重が増加傾向にある場合は、早期に食事や運動内容の見直しが可能になります。

8. ストレス管理

ストレスは過食につながることがあります。引っ越しや新しいペットの導入など、環境の変化は猫にストレスを与えます。

ストレスを緩和するために、隠れ場所の提供、スキンシップの増加、落ち着ける環境の整備などが有効です。精神的に満足した猫は、過度な食べ行動を示しにくくなります。

9. 避妊・去勢後の対応

避妊・去勢手術後は、ホルモン変化により代謝が低下し、肥満になりやすくなります。手術後は、食事量を20~30%削減することが推奨されています。

手術後の猫は、満足感が得られにくくなるため、遊びやコミュニケーションで補うことが重要です。

10. 獣医師への相談

最も重要なことは、肥満についての懸念がある場合、獣医師に相談することです。獣医師は、猫の個体差を考慮した最適な食事プランや運動プログラムを提案できます。

また、隠れた疾患がないか確認することもできます。自己判断での厳しい食事制限は、栄養不足や他の健康問題を招く可能性があります。

猫の体重管理に役立つツールと製品

減量用フード

市場には、減量を目的とした猫用フードが多数販売されています。これらは、低カロリーながら栄養バランスが考慮されており、安全な体重減少をサポートします。

代表的なものには、処方食として獣医師を通じて購入できる製品と、市販されている製品があります。獣医師の指導を受けて選択することが望ましいです。

活動量促進グッズ

キャットタワー、キャットウォーク、トンネル型のおもちゃなど、猫の運動を促進するグッズが多数あります。これらは、室内飼いの猫の活動量増加に特に有効です。

体重計

家庭用の小型体重計で、猫の体重を定期的に測定する習慣は大事です。最初に自分の体重を測定し、その後、猫を抱いて再度測定することで、猫の体重が計算できます。

まとめ

猫の肥満は、見た目の問題だけではなく、多くの深刻な健康問題を引き起こします。糖尿病、関節疾患、心臓病など、猫の人生の質を大きく低下させる疾患のリスクが高まります。

幸いなことに、肥満は予防可能であり、改善も可能な状態です。ボディスコアの定期的な確認、適切な食事管理、運動量の増加、そして獣医師との協力により、ほとんどの肥満猫は健康的な体重を取り戻すことができます。

猫の肥満を見分ける知識を身につけ、早期に対策を講じることが、猫の長く健康的な人生のための最も重要な投資となります。本記事で紹介した見分け方と予防策を実践し、愛するペットの健康を守ってください。

定期的な体重測定、観察、そして必要に応じて獣医師への相談を通じて、猫との充実した毎日が続くことを願っています。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報