猫の太りすぎは危険信号!健康リスクと適切な体重管理の方法

「うちの猫、最近丸くなってきたかも…」そう感じたら、それは愛猫からの健康のサインかもしれません。猫の肥満は見た目の問題だけでなく、深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。この記事では、猫の太りすぎがもたらす危険性と、健康的な体重を維持するための具体的な方法をご紹介します。

猫の太りすぎが引き起こす深刻な健康リスク

猫の肥満は、人間と同様に多くの健康問題を引き起こします。単に「ぽっちゃりしていてかわいい」で済まされる問題ではありません。

糖尿病のリスクが急増

太りすぎの猫は、適正体重の猫に比べて糖尿病を発症するリスクが約4倍に跳ね上がります。猫の糖尿病は、インスリンの分泌不足や効きが悪くなることで血糖値が上昇する病気です。発症すると、毎日のインスリン注射が必要になることもあり、飼い主さんと猫の両方にとって大きな負担となります。

症状としては、水を大量に飲む、尿の回数や量が増える、食欲があるのに痩せていく、といったものが見られます。早期発見・早期治療が重要ですが、何より予防が大切です。

関節炎と運動機能の低下

過剰な体重は、猫の関節に大きな負担をかけます。特に高齢猫では、変形性関節症を発症しやすくなります。関節炎になると、ジャンプや階段の上り下りが辛くなり、運動量がさらに減少します。

これが悪循環を生み、ますます体重が増加してしまうのです。猫は痛みを隠す動物なので、飼い主が気づいたときには既に進行していることも少なくありません。動きが鈍くなった、高い場所に登らなくなった、といった変化は要注意サインです。

心臓病と呼吸器系の問題

肥満は心臓に過度な負担をかけ、心臓病のリスクを高めます。心臓が全身に血液を送り出すためには、より多くのエネルギーが必要になるためです。また、胸部や気管周辺に脂肪が蓄積すると、呼吸が苦しくなることもあります。

特に夏場は要注意です。太りすぎの猫は体温調節が苦手で、熱中症のリスクも高まります。

脂肪肝(肝リピドーシス)の危険性

猫特有の深刻な病気として、肝リピドーシス(脂肪肝)があります。これは、肥満の猫が何らかの理由で急に食事を取らなくなった際に発症しやすい病気です。

体が飢餓状態になると、蓄積された脂肪が肝臓に大量に送り込まれ、肝機能が著しく低下します。治療が遅れると命に関わる危険な病気であり、太りすぎの猫は特に注意が必要です。

その他の健康リスク

- 泌尿器系の疾患:肥満により運動量が減り、水を飲む量も減少することで、尿路結石や膀胱炎のリスクが高まります

- 皮膚疾患:グルーミングが十分にできなくなり、皮膚炎や毛玉ができやすくなります

- 手術時のリスク増加:麻酔のリスクが高まり、術後の回復も遅くなります

- 寿命の短縮:研究によれば、肥満の猫は適正体重の猫に比べて寿命が約2年短いとされています

愛猫が太りすぎかチェック!見た目と感触の目安

では、どうすれば猫が太りすぎかどうかを判断できるのでしょうか。ここでは、自宅で簡単にできるチェック方法をご紹介します。

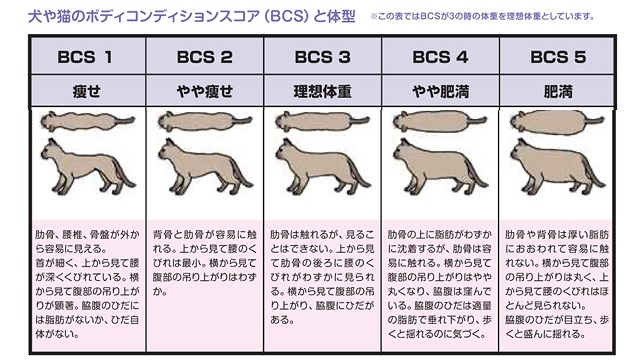

ボディコンディションスコア(BCS)による評価

獣医師が使用する「ボディコンディションスコア」は、猫の体型を5段階または9段階で評価する方法です。家庭では5段階評価がわかりやすいでしょう。

BCS 1(痩せすぎ)

- 肋骨、背骨、骨盤が目で見てはっきりわかる

- 筋肉量が明らかに少ない

- 腹部がくぼんでいる

BCS 3(理想体重)

- 肋骨は触るとすぐにわかるが、目では見えない

- 上から見たときに緩やかなくびれがある

- 横から見たときに腹部に適度な引き締まりがある

BCS 5(肥満)

- 肋骨が触ってもわからない、または厚い脂肪層で覆われている

- 上から見たときにくびれがなく、丸みを帯びている

- 横から見たときに腹部が垂れ下がっている

- 顔が丸く、首の周りに脂肪がついている

触って確認する方法

猫を立たせた状態で、両手で胸部を優しく触ってみましょう。

適正体重の場合:薄い脂肪層の下に肋骨を感じられます。人間が自分の手の甲の骨を触ったときのような感覚です。

太りすぎの場合:肋骨がはっきりと感じられず、厚い脂肪層に覆われています。手のひらを触ったときのような柔らかさです。

上から見たシルエットチェック

猫が立っているときに真上から見てみましょう。

理想的な体型:肋骨の後ろから腰にかけて、緩やかなくびれ(腰のくびれ)が見られます。洋梨を上から見たような形です。

太りすぎの体型:くびれがなく、寸胴型または樽型です。横幅が広く、丸みを帯びています。

横から見た腹部のライン

猫を横から見たときの腹部のラインも重要です。

理想的な体型:胸からお尻にかけて、腹部が少し引き締まって上がっています。

太りすぎの体型:腹部が地面に向かって垂れ下がっています。いわゆる「ルーズスキン」が脂肪で膨らんでいる状態です。

品種による違いに注意

猫の理想体重は品種や骨格によって大きく異なります。例えば、シャム猫のようなスリムな品種では3〜4kg、メインクーンのような大型種では6〜8kgが標準です。単純に体重の数字だけで判断せず、その猫の体型や骨格を考慮することが大切です。

猫を太らせない!効果的なダイエットと体重管理のコツ

愛猫の健康を守るためには、適切な体重管理が欠かせません。ここでは、猫を太らせないための具体的な方法と、すでに太りすぎている場合のダイエット方法をご紹介します。

食事管理の基本

適切なカロリー量を知る

猫に必要なカロリーは、年齢、活動量、避妊・去勢の有無によって変わります。一般的に、避妊・去勢済みの成猫の1日の必要カロリーは、体重1kgあたり約50〜70kcalです。

例えば、4kgの猫なら200〜280kcal程度が目安です。ただし、これはあくまで目安なので、愛猫の状態を見ながら調整しましょう。

フードの計量は必須

「だいたいこれくらい」という目分量は禁物です。必ず計量カップやキッチンスケールで正確に計量しましょう。ドライフードはカップで測ると空気の入り方で量が変わるため、グラムで計るのが最も正確です。

食事回数を増やす

1日の食事を3〜4回に分けて与えると、空腹感を減らし、代謝を維持できます。猫は本来、少量を頻繁に食べる動物です。特に食いしん坊な猫には、食事回数を増やすことが満足感につながります。

低カロリーフードの活用

ダイエットが必要な場合は、獣医師に相談の上、低カロリーの療法食や体重管理用フードに切り替えることを検討しましょう。これらのフードは、カロリーを抑えながらも満腹感が得られるよう設計されています。

ただし、フードの切り替えは急に行わず、1〜2週間かけて徐々に混ぜる割合を増やしていきましょう。

おやつとの付き合い方

おやつは1日のカロリーの10%以内

おやつは猫とのコミュニケーションの大切な時間ですが、与えすぎは肥満の大きな原因です。1日の総カロリーの10%以内に抑えましょう。

例えば、1日200kcal必要な猫なら、おやつは20kcal以内です。市販のおやつのカロリーをチェックし、適量を守りましょう。

ヘルシーなおやつを選ぶ

茹でた鶏ささみや、猫用の低カロリーおやつを選ぶのも良い方法です。また、おやつの代わりに遊びやブラッシングでコミュニケーションを取ることもおすすめです。

運動量を増やす工夫

毎日の遊び時間を確保

1日最低10〜15分、できれば朝晩2回、猫じゃらしやレーザーポインターなどを使って積極的に遊びましょう。猫の狩猟本能を刺激する動きが効果的です。

獲物を捕まえる達成感を与えるため、遊びの最後には必ず「捕獲」させてあげましょう。

キャットタワーで上下運動

キャットタワーを設置すると、猫が自然に上下運動をするようになります。高さのあるタワーほど運動量が増えます。窓際に設置すれば、外を眺める楽しみも加わり、一石二鳥です。

フードボールの工夫

早食い防止用のフードボールや、フードパズルを使うと、食事に時間がかかり満足感が増します。また、ドライフードを少量ずつ家の中の様々な場所に隠す「宝探しゲーム」も、食事と運動を組み合わせた良い方法です。

多頭飼いの場合の注意点

複数の猫を飼っている場合、それぞれの食事量を管理するのは難しいものです。可能であれば、食事の時間は別々の部屋で与える、または自動給餌器を利用するなどの工夫が必要です。

太りやすい猫には少なめ、痩せ気味の猫には多めと、個別の管理が重要です。

ダイエットの注意点

急激な減量は危険

猫のダイエットは、ゆっくりと時間をかけて行うことが大切です。1週間で体重の1〜2%、1ヶ月で3〜5%の減量が安全な目安です。

例えば、6kgの猫なら、1ヶ月で180〜300g程度の減量が適切です。急激な減量は前述の脂肪肝のリスクを高めます。

食事を抜かない

「食べなければ痩せる」という考えは危険です。猫が丸1日以上食事を取らないと、脂肪肝のリスクが急激に高まります。ダイエット中でも、毎日必ず食事を与えましょう。

動物病院での検査とアドバイスの重要性

自宅でのケアも大切ですが、専門家である獣医師のサポートを受けることで、より安全で効果的な体重管理が可能になります。

定期的な健康診断

年に1〜2回の健康診断では、体重測定だけでなく、肥満に関連する病気の早期発見ができます。血液検査で糖尿病や肝臓の異常、関節のX線検査などを行うことで、肥満による健康への影響を客観的に評価できます。

特に7歳以上のシニア猫は、年2回の健康診断が推奨されます。

個別のダイエットプランの作成

獣医師は、猫の品種、年齢、活動量、現在の健康状態などを総合的に判断して、その猫に最適なダイエットプランを作成してくれます。目標体重の設定、適切なカロリー量、推奨されるフードの種類など、具体的なアドバイスを受けられます。

また、既に病気がある場合は、その治療と並行したダイエット方法を提案してもらえます。

体重測定とモニタリング

自宅の体重計では猫が動いてしまい正確に測れないことがあります。動物病院には動物用の正確な体重計があり、定期的に通うことで体重の推移を正確に記録できます。

多くの動物病院では、「体重測定だけ」での来院も歓迎してくれます。月に1回程度、体重測定に立ち寄る習慣をつけると良いでしょう。

肥満以外の原因の除外

実は、体重増加の原因が肥満ではなく、ホルモンの異常(甲状腺機能低下症など)や腹水、腫瘍などの病気である可能性もあります。獣医師の診察により、これらの病気を除外できます。

また、関節炎などで運動が減り、その結果太ってしまうこともあります。原因を特定することで、より適切な対処が可能になります。

処方食の入手

市販のダイエットフードで効果が出ない場合、動物病院専用の療法食が必要になることがあります。これらは一般のペットショップでは購入できず、獣医師の処方が必要です。

療法食は栄養バランスを保ちながら効率的に減量できるよう科学的に設計されており、特に重度の肥満には効果的です。

家族全員へのアドバイス

獣医師から直接アドバイスを受けることで、家族全員が正しい知識を共有できます。「可愛いからつい」という理由でこっそりおやつをあげる家族がいると、ダイエットは成功しません。

家族みんなで動物病院に行き、獣医師の話を聞くことで、愛猫の健康管理に対する意識を統一できます。

まとめ:愛猫の健康は適切な体重管理から

猫の太りすぎは、単なる見た目の問題ではなく、糖尿病、関節炎、心臓病、脂肪肝など、命に関わる深刻な病気のリスクを高めます。しかし、適切な食事管理と運動、そして獣医師のサポートがあれば、健康的な体重を維持することは十分に可能です。

まずは愛猫の体型をチェックし、太りすぎかどうかを確認しましょう。触って肋骨を感じられるか、上から見てくびれがあるかがポイントです。もし太りすぎの傾向があれば、今日から食事の計量を始め、遊びの時間を増やしてみましょう。

そして何より大切なのは、動物病院で定期的な健康診断を受け、専門家のアドバイスを受けることです。愛猫の健康で幸せな長生きのために、適切な体重管理を心がけていきましょう。

「ぽっちゃりも可愛い」という気持ちはわかりますが、本当に愛猫を想うなら、健康的な体型を維持してあげることが最大の愛情表現です。今日から一緒に、愛猫の健康管理を始めませんか。

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報