猫の太りすぎが心配な飼い主さんへ|安全なダイエット方法を獣医師監修で解説

「最近、うちの猫が太ってきた気がする…」そんな心配を抱えている飼い主さんは少なくありません。実は、室内飼いの猫の約40%が肥満傾向にあるというデータもあり、猫の太りすぎは現代の飼い猫にとって深刻な健康問題となっています。

この記事では、猫の太りすぎによるリスクから、適切なダイエット方法まで、愛猫の健康を守るために知っておくべき情報を詳しく解説します。

猫が太りすぎることで起こる深刻なデメリット

愛猫がぽっちゃりしている姿は可愛らしく見えるかもしれませんが、肥満は猫の健康に様々な悪影響を及ぼします。

糖尿病のリスクが高まる

太りすぎた猫は、正常体重の猫に比べて糖尿病を発症するリスクが3〜4倍高くなると言われています。糖尿病になると、毎日のインスリン注射が必要になるケースもあり、猫にとっても飼い主さんにとっても大きな負担となります。

関節への負担と運動機能の低下

過剰な体重は猫の関節、特に膝や腰に大きな負担をかけます。関節炎を発症すると、痛みのために動くことを嫌がるようになり、さらに運動不足で体重が増加するという悪循環に陥ってしまいます。高い場所へのジャンプが困難になったり、グルーミングができなくなったりすることも。

心臓や呼吸器への影響

肥満は心臓に余分な負担をかけ、心疾患のリスクを高めます。また、胸部の脂肪が呼吸を妨げることで、呼吸困難を引き起こすこともあります。少し動いただけで息切れするようになったら要注意です。

肝リピドーシスの危険性

猫特有の病気として注意が必要なのが「肝リピドーシス(脂肪肝)」です。太った猫が急激に食事量を減らしたり、何らかの理由で食べなくなったりすると、体内の脂肪が肝臓に蓄積され、肝機能不全を起こす可能性があります。これは命に関わる深刻な状態です。

その他のリスク

- 泌尿器系の疾患(膀胱炎、尿路結石など)

- 皮膚トラブル(グルーミング不足による皮膚炎)

- 手術時の麻酔リスクの増加

- 平均寿命の短縮

これらのリスクを考えると、猫の肥満は単なる見た目の問題ではなく、深刻な健康問題であることがわかります。

うちの猫は太りすぎ?肥満の目安をチェック

では、どの程度から「太りすぎ」と判断すればよいのでしょうか。猫の理想体重は品種や骨格によって異なりますが、以下の方法でチェックできます。

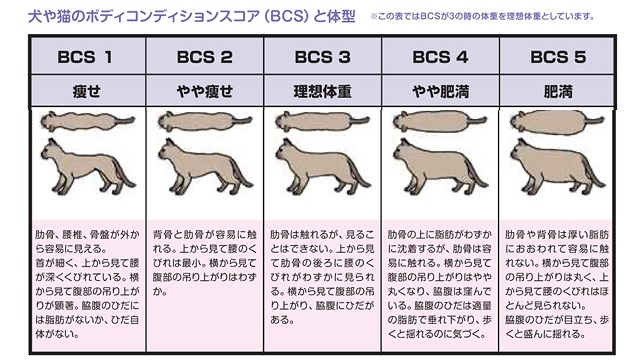

ボディコンディションスコア(BCS)で判定

獣医療では「ボディコンディションスコア」という5段階または9段階の評価基準が使われています。以下は5段階評価の目安です。

BCS 1(痩せすぎ)

- 肋骨、背骨、腰骨が目で見てはっきりわかる

- 上から見てもウエストのくびれが極端に目立つ

- 筋肉量が不足している

BCS 2(やや痩せ)

- 肋骨を触ると容易にわかる

- 上から見るとウエストのくびれがはっきりしている

- 横から見るとお腹の引き締まりが明確

BCS 3(理想体重)

- 軽く触ると肋骨がわかる

- 上から見ると適度なウエストのくびれがある

- 横から見るとお腹が適度に引き締まっている

- これが目指すべき理想の状態です

BCS 4(やや肥満)

- 強く押さないと肋骨が触れない

- ウエストのくびれがほとんどない

- お腹に脂肪がついている

BCS 5(肥満)

- 圧迫しても肋骨が触れない

- ウエストのくびれが全くない

- お腹が垂れ下がっている

- 顔や四肢にも脂肪がついている

実際のチェック方法

触診チェック 愛猫の胸の両側を優しく触ってみてください。薄い脂肪層の下に肋骨を感じられるのが理想です。厚い脂肪に覆われて肋骨がわからない場合は肥満の可能性が高いです。

視覚チェック 上から見たときに、頭から尾に向かって緩やかな砂時計型のシルエットが理想です。寸胴型になっている場合は太りすぎかもしれません。

品種別の理想体重の目安

一般的な雑種猫の理想体重は3.5〜5.5kg程度ですが、血統書付きの猫の場合、品種によって大きく異なります。

- 小型品種(シンガプーラなど): 2〜3kg

- 中型品種(アメリカンショートヘアなど): 3.5〜5.5kg

- 大型品種(メインクーンなど): 6〜10kg

理想体重の120%を超えると「太りすぎ」、130%を超えると「肥満」と判断されます。例えば、理想体重4kgの猫なら、4.8kg以上で太りすぎ、5.2kg以上で肥満ということになります。

ダイエット開始前に必ず動物病院へ!健康チェックの重要性

「太りすぎだからすぐにダイエットを始めよう!」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。ダイエットを始める前に、まず動物病院で健康診断を受けることを強くおすすめします。

なぜ事前検査が必要なのか

持病の有無を確認するため 太っているように見えても、実は病気が原因で体重が増加している可能性があります。甲状腺機能低下症やクッシング症候群などのホルモン異常、心臓病、腎臓病などが隠れているケースもあります。これらの病気がある状態でダイエットを行うと、症状を悪化させる危険性があります。

ダイエットによる負担を評価するため 既に関節炎や心臓病などの持病がある場合、ダイエットの方法や速度を慎重に調整する必要があります。獣医師は猫の健康状態を総合的に評価し、安全なダイエットプランを立ててくれます。

適切な目標体重を設定するため 骨格や筋肉量は個体差が大きいため、獣医師に相談することで、その猫に合った適切な目標体重を設定できます。

動物病院で受けるべき検査

基本的な健康診断

- 身体検査(触診、聴診など)

- 体重測定とBCS評価

- 血液検査(血糖値、肝機能、腎機能、甲状腺ホルモンなど)

- 尿検査

必要に応じた追加検査

- レントゲン検査(関節や内臓の状態確認)

- 超音波検査(内臓疾患のチェック)

- 血圧測定

これらの検査で健康状態を確認してから、安全にダイエットをスタートできます。検査費用は数千円から数万円程度かかりますが、愛猫の健康のための必要な投資と考えましょう。

猫のダイエット成功の鍵:環境面での工夫

猫のダイエットは食事管理だけでなく、生活環境の改善も重要です。猫が自然に体を動かしたくなる環境を整えましょう。

運動しやすい環境づくり

キャットタワーの設置 上下運動は猫にとって自然な動きであり、効果的な運動になります。高さのあるキャットタワーを設置することで、登ったり降りたりする運動量が増えます。窓辺に設置すると、外の景色を楽しみながら運動できて一石二鳥です。

複数の遊び場を作る 家の中に猫が移動したくなる仕掛けを作りましょう。お気に入りのベッドを離れた場所に置いたり、トイレと水飲み場を別の部屋に設置したりすることで、自然と移動距離が増えます。

隠れ家やトンネルの活用 猫用トンネルや段ボール箱で作った隠れ家は、猫の好奇心を刺激し、探検行動を促します。定期的に配置を変えることで、新鮮さを保てます。

遊びを通じた運動

1日2回、各10〜15分の遊び時間 猫じゃらしや羽根のおもちゃを使って、飼い主さんが積極的に遊んであげましょう。猫の狩猟本能を刺激する動きが効果的です。

おもちゃのローテーション 同じおもちゃばかりでは飽きてしまいます。複数のおもちゃを用意し、週替わりでローテーションすることで、遊びへの興味を維持できます。

レーザーポインターの活用 レーザーポインターは手軽に運動量を増やせる便利なツールです。ただし、最後は必ず実物のおもちゃや食べられるおやつで「捕獲成功」の体験をさせてあげることが大切です。

フードパズルの導入 食事を入れて転がすと少しずつフードが出てくる「フードボール」などのパズルトイは、食事時間を延ばしながら運動にもなります。

多頭飼いの場合の注意点

複数の猫を飼っている場合、痩せさせたい猫だけに食事制限をするのは困難です。給餌時間を分けたり、別の部屋で食事をさせたりする工夫が必要になります。

猫のダイエット成功の鍵:食事面での管理

環境整備と並んで重要なのが、適切な食事管理です。ただし、人間のダイエットとは異なる注意点があります。

絶対に避けるべきこと:急激な食事制限

猫には絶食禁物! 前述の肝リピドーシスのリスクがあるため、猫は2日以上食事を抜くと危険な状態に陥る可能性があります。「早く痩せさせたい」という気持ちで急激に食事量を減らすのは絶対にやめましょう。

適切なカロリー管理

1日に必要なカロリーの計算 目標体重に基づいて必要カロリーを計算します。一般的な計算式は以下の通りです。

安静時エネルギー要求量(RER) = 70 × (目標体重kg)^0.75

例えば、目標体重4kgの場合: 70 × 4^0.75 = 約198kcal/日

活動量に応じて、これに1.2〜1.4を掛けた値が維持カロリーになります。ダイエット中は、この維持カロリーの80〜90%程度を目安にします。

フードの選び方

- 低カロリー・高タンパクの「体重管理用」フードを選ぶ

- 食物繊維が豊富なフードは満腹感が得られやすい

- 必須栄養素がバランスよく含まれているか確認

給餌方法の工夫

1日の食事を複数回に分ける 1日2回の食事を、3〜4回に分けることで空腹感を軽減できます。自動給餌器を活用すると便利です。

測り方の正確性 「だいたいこのくらい」という目分量ではなく、必ずキッチンスケールやカップで正確に測りましょう。数グラムの差が積み重なると、ダイエット効果に大きく影響します。

おやつの与え方 おやつは1日の総カロリーの10%以内に抑えます。ダイエット中は、おやつの代わりに普段のフードを数粒取り分けておき、遊びのご褒美として与える方法もおすすめです。

人間の食べ物は厳禁 テーブルからのおすそ分けは習慣化しやすく、カロリーオーバーの原因になります。家族全員で「絶対に与えない」というルールを徹底しましょう。

ウェットフードの活用

ドライフードに比べてウェットフードは水分含有量が高く、同じ重量でもカロリーが低めです。満腹感を得やすいため、ダイエット中の猫に適しています。ドライとウェットを組み合わせる方法も効果的です。

ダイエット成功のために最も大切なこと:焦らず長期的視点で

猫のダイエットで最も重要なのは「急がないこと」です。

適切な減量ペース

理想は週に体重の0.5〜1%の減少 例えば5kgの猫なら、週に25〜50g、月に100〜200g程度の減量が目安です。「そんなに遅いの?」と思うかもしれませんが、これが猫にとって安全で持続可能なペースなのです。

目標体重4kgで現在5kgの猫の場合、理想的には6〜12ヶ月かけて減量します。人間の感覚からすると非常にゆっくりですが、猫の代謝を考えると適切なスピードです。

定期的なモニタリング

週1回の体重測定

同じ曜日、同じ時間帯に体重を測定し、記録をつけましょう。小さな変化も見逃さないことが大切です。

月1回の獣医師チェック

可能であれば、月に1回程度は動物病院で体重とBCSをチェックしてもらい、ダイエット計画の調整が必要かどうか相談しましょう。

体重が減らない場合の対応

2〜3週間経っても全く体重が減らない場合は、以下を見直します。

- フードの量を正確に測っているか

- 家族が誰かこっそりおやつを与えていないか

- 隣の家や外で食事をもらっていないか(外出する猫の場合)

- 基礎疾患が隠れていないか

獣医師と相談しながら、給餌量をさらに5〜10%減らすなどの調整を行います。

モチベーションの維持

小さな成功を祝う 100g減っただけでも大きな進歩です。写真を撮ったり、記録を見返したりして、モチベーションを維持しましょう。

家族全員で協力する 家族の誰か一人でもルールを破ると、ダイエットは失敗します。全員で目標を共有し、一致団結して取り組みましょう。

ダイエット仲間を見つける 同じようにペットのダイエットに取り組んでいる飼い主さんとSNSなどで情報交換すると、励みになります。

まとめ:愛猫の健康寿命を延ばすために

猫の太りすぎは、糖尿病、関節炎、心臓病など様々な健康リスクを引き起こします。ボディコンディションスコアや触診で定期的にチェックし、理想体重の120%を超えないよう管理することが大切です。

ダイエットを始める前には必ず動物病院で健康診断を受け、持病がないか確認しましょう。検査結果に基づいて、獣医師と相談しながら安全なダイエット計画を立てることが成功の鍵です。

環境面では、キャットタワーの設置や遊びの時間を増やすことで運動量を確保します。食事面では、正確なカロリー管理と適切なフード選び、給餌方法の工夫が重要です。

そして何より大切なのは、焦らないこと。週に体重の0.5〜1%という緩やかなペースで、6ヶ月から1年をかけて目標体重を目指しましょう。急激なダイエットは肝リピドーシスなどの危険な状態を招く可能性があります。

愛猫の健康は、飼い主さんの日々の管理にかかっています。適切な体重管理によって、愛猫がより長く健康で幸せな生活を送れるようサポートしてあげましょう。わからないことがあれば、いつでもかかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。

あなたの愛猫が理想的な体重を取り戻し、活動的で元気な毎日を過ごせますように!

古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。

参加しやすいものにぜひ協力してください!

関連情報